针尖上的文明:从织补技艺到教育隐喻

在人类文明的漫长进程中,工具的使用往往承载着超越实用功能的文化意义,织补针,这一看似微不足道的日常器物,既是物质生活的修补者,也是精神世界的隐喻符号,在中国传统社会,织补针的技艺曾与“女红”紧密相连,是女性持家能力的象征;而在更广阔的语境中,它却暗含了一种普世的教育哲学——修补、连接、重塑。

从考古发现来看,早在新石器时代,骨针的发明便标志着人类对“断裂”与“完整”的认知觉醒,织补针的诞生,不仅解决了衣物破损的实际问题,更折射出人类对“不完美”的包容与修复智慧,这种智慧,恰恰与现代教育中“因材施教”“个性化成长”的理念形成跨越时空的呼应——教育者如同手持织补针的匠人,在学生的知识漏洞与能力短板间穿针引线,将断裂的认知重新缝合为完整的体系。

织补的三重境界:传统技艺中的教育启示

“辨材”:观察与诊断的起点

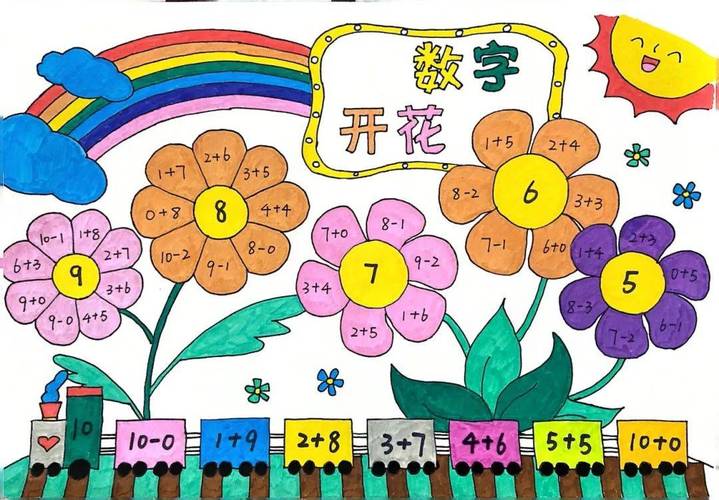

一块织物的破损,可能是虫蛀、撕裂或磨损所致,经验丰富的织补者需先俯身细察纹理走向、破损性质,方能选择匹配的丝线与针法,这与教育中的“学情分析”不谋而合:教师必须像匠人审视织物般,通过观察、对话、测试,精准识别学生的认知盲区。

敦煌藏经洞出土的唐代《女论语》记载:“补衣须辨经纬,错针则纹理乱。”这一教诲暗含现代教育心理学中的“最近发展区”理论——只有基于学生现有认知结构(织物的经纬)实施干预,修补才能稳固持久,明代理学家王阳明在龙场驿授徒时,常以“破衣补缀”比喻学问之道:“学问有缺漏处,正如衣有破绽,须从本源处密密缝纫。”

“合脉”:连接与重构的智慧

传统织补技艺的最高境界,是使修补处与原织物“经纬相合,色质如一”,苏州非遗传承人周雪珍的“藏针法”,通过将新线嵌入原有纤维,实现“补丁隐形”,这种“无痕修复”的追求,恰似教育中对学生个体差异的尊重:优秀的教师不会用标准答案粗暴覆盖学生的思维路径,而是像修复古画般,在原有认知脉络中自然延伸。

宋代书院教育便深谙此道,朱熹主持白鹿洞书院时,要求教师“如工师理丝,必寻其端绪而后施功”,这种教育方式,与现代建构主义强调的“以旧知链接新知”形成奇妙共振,当学生解错一道数学题时,教师若能追溯其思维链条的断裂点(如乘法分配律的误用),而非简单标注“错误”,便能实现真正的“知识织补”。

“留白”:接纳不完美的生命哲学

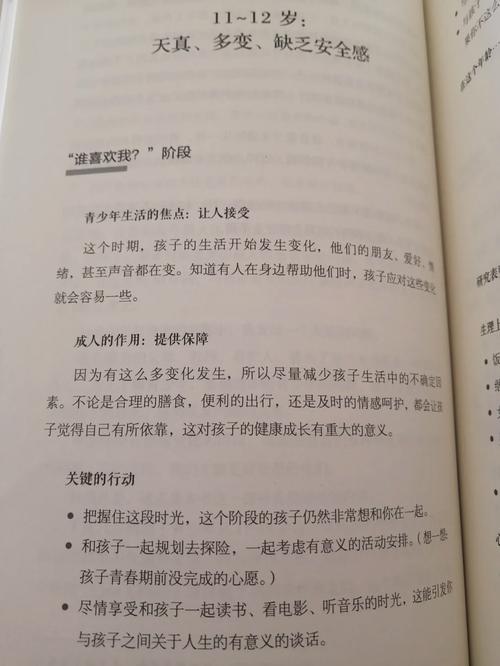

日本“金缮”工艺以漆混合金粉修补陶瓷裂痕,刻意凸显残缺之美,这种“缺陷美学”给予教育深刻启示:织补的目的并非追求绝对完美,而是让修补痕迹成为成长的勋章,教育家叶圣陶曾言:“教育是农业,不是工业。”正如老练的织补者会保留衣物上的岁月痕迹,教育者也需学会接纳学生成长中的“不完美瞬间”。

北京某中学的“错题博物馆”实践颇具代表性,教师引导学生将试卷中的典型错误装裱展示,并附上反思文字,这种“将伤疤转化为星辰”的做法,既消解了学生对失误的恐惧,又使错误成为知识网络中的重要节点——正如织物上精心修补的裂痕,反而赋予其独特的故事性。

断裂的时代:为何现代教育需要“织补思维”

在标准化教育大行其道的今天,知识的传授常陷入两种极端:或是流水线式的批量灌输,导致学生思维碎片化;或是过度强调竞争性筛选,将学习异化为“淘汰游戏”,这种现象,恰似将织物粗暴打满补丁,却无视其内在纹理的完整性。

知识碎片化的危机

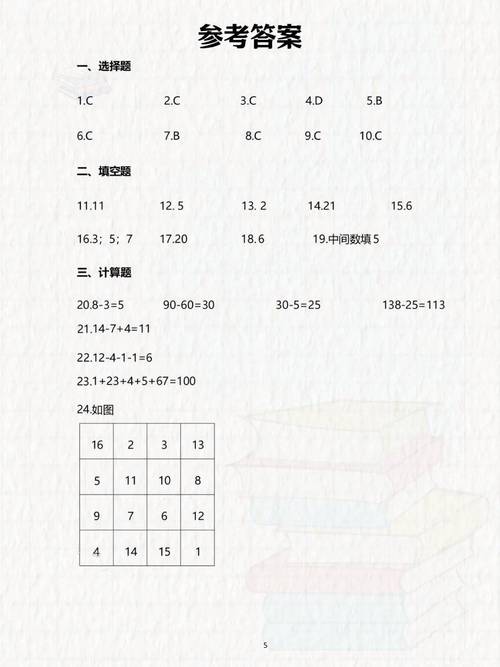

神经科学研究表明,当知识以孤立知识点形式存储时,大脑神经回路的连接强度较主题式学习弱57%,这解释了为何许多学生“平时刷题熟练,综合运用却手足无措”——他们的知识网络如同胡乱缝补的百衲衣,虽有局部致密,却缺乏整体张力。

技能与品格的割裂

联合国教科文组织《2030教育行动框架》尖锐指出:全球教育正面临“工具理性挤压价值培育”的危机,当编程、奥数等“硬技能”补习班挤满周末教室时,合作、同理心、抗挫力等“软素质”的培养却沦为装饰性缝线,这种割裂,恰似用化纤线修补丝绸衣物——看似牢固,实则破坏了整体质感。

持针者的修炼:当代教育者的织补之道

从“教教材”到“织网络”

上海某重点中学的语文教研组曾开展“文本织补”实验,在教授《红楼梦》时,教师引导学生将宝黛对话与宋代李清照词作、现代心理学沟通理论进行联结,用“跨时空丝线”编织出立体认知网络,这种教学创新使该班学生的批判性思维得分较传统班级高出23%。

修补过程中的“双向生长”

芬兰于韦斯屈莱大学的跟踪研究发现:采用“学习漏洞织补法”的教师,其学科重构能力年均提升19%,这印证了教育人类学家玛格丽特·米德的观点:“在修补学生认知裂缝的过程中,教师的知识结构也在被重新编织。”

构建“韧性学习共同体”

美国High Tech High学校的项目制学习,可视为现代版“集体织补”,不同学科教师组成协作组,带领学生完成如“用数学模型分析社区垃圾分类”等课题,这种模式打破了学科壁垒,使知识补丁转化为有机生长的创新模块。

线尾的思考:织补哲学与未来教育

当我们重新凝视手中的织补针,会发现它不仅是修补工具,更是理解复杂世界的认知透镜,在人工智能加速取代标准化技能的时代,教育最珍贵的或许正是这种“织补智慧”——它教会我们:

- 断裂处可以是新生的起点

- 修补痕能够成为智慧的纹章

- 完整从来不是静止的状态,而是持续编织的过程

正如苗族古歌所唱:“天地是张网,我们都是补网人。”在这张由无数学习者共同编织的教育之网中,每个针脚都是对生命的郑重承诺,每段丝线都在诉说文明传承的温度,或许,这正是“织补针”给予当代教育最深刻的启示:真正的教育,永远是一场用耐心与智慧将破碎转化为完整的艺术。

(全文约1792字)