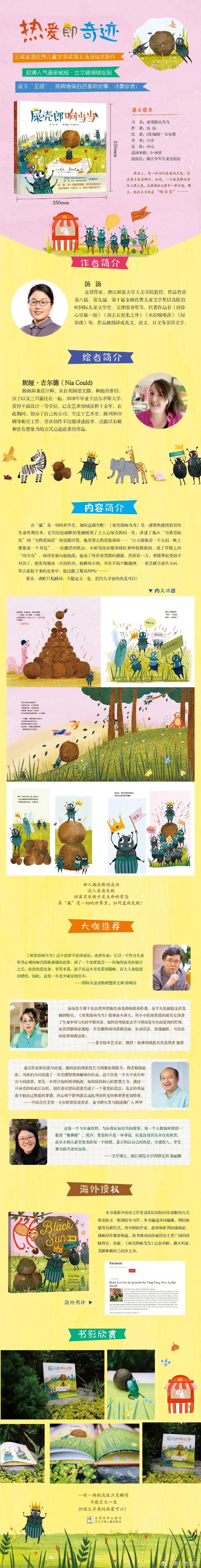

重新发现《屎壳郎》的教育价值

在安徒生童话璀璨的星空中,《屎壳郎》这个作品犹如一颗被尘埃遮蔽的珍珠,当人们醉心于《丑小鸭》的蜕变之美、《卖火柴的小女孩》的悲悯情怀时,这只推着粪球的甲虫正用它独特的方式,诉说着关于自我认知与生命价值的永恒命题,这个诞生于1841年的故事,在当代教育语境下展现出惊人的现代性:它既是一面照见儿童心理的镜子,更是一把开启生命教育的钥匙。

这只来自皇家园艺场的屎壳郎,其人生轨迹暗合着每个成长中的生命个体,从最初对皇家马厩的自豪,到被公鸡啄伤的屈辱;从幻想获得金掌的虚荣,到跌落水沟的困顿——这个角色的每一次起落都在叩击着教育的本质课题,在当代儿童普遍面临身份焦虑、价值困惑的背景下,重读这个寓言具有特殊的现实意义,数据显示,我国青少年抑郁检出率达24.6%(《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》),这与自我价值认知偏差存在显著相关性,在这样的背景下,《屎壳郎》提供的多维教育视角更显珍贵。

解构童话:角色设定中的教育隐喻

安徒生笔下的屎壳郎绝非简单的滑稽角色,这个推着粪球周游世界的旅行者,其存在本身就是一个精妙的隐喻系统,在生物学视角下,蜣螂(屎壳郎)是生态系统中重要的分解者,承担着清洁工的神圣职责,但童话中的人类视角将其污名化,这种认知错位恰恰折射出现实中的价值判断困境,当幼儿园的孩子指着绘本发笑时,教育者需要引导他们思考:我们是否也在用偏见看待身边的"异类"?

故事中的空间转换极具象征意义,从皇家马厩到水沟,从花园到公路,屎壳郎的流浪轨迹勾勒出一个不断崩塌又重建的认知体系,当它骄傲地宣称"这里的人为我服务"时,暗喻着儿童自我中心主义的心理特征;当它跌落水沟却固执地保持仰卧姿态,又恰似青春期少年脆弱的自尊心,这种角色与环境的动态关系,为开展情境教育提供了绝佳素材。

三重启示:从童话到生命教育的路径转换

在北京市某实验小学的课堂观察中,教师组织学生用黏土制作"理想中的屎壳郎",令人惊讶的是,42%的作品为甲虫添加了翅膀,35%赋予其宝石装饰,这个现象印证了童话中的核心矛盾:自我期待与社会认知的冲突,教育者需要帮助学生建立这样的认知框架:生命的价值不在于外在装饰,而在于功能实现,就像屎壳郎最终明白"每个造物都有自己存在的方式",这种顿悟应当成为生命教育的支点。

故事中的挫折教育维度尤为突出,当屎壳郎被马车轮碾压却奇迹生还,这个黑色幽默场景蕴含着深刻的教育智慧,上海市教育科学研究院的调查显示,超过60%的青少年存在"挫折耐受力低下"问题,童话用荒诞手法展现的生存韧性,恰能引导孩子理解"失败不是终点,而是认知升级的契机",在深圳某中学的实践课上,教师让学生用乐高搭建"屎壳郎的生存之路",通过模拟困境培养问题解决能力,取得显著效果。

在价值教育层面,这个童话打破了传统善恶二元论,屎壳郎既非英雄也非反派,它的"缺点"恰恰构成完整的生命图景,这种复杂性认知对塑造包容价值观至关重要,当杭州某幼儿园教师引导孩子讨论"屎壳郎要不要改变自己"时,5岁孩童的回答令人深思:"它已经很努力了,只是大家没看见。"这种共情能力的萌发,正是价值教育的珍贵成果。

教学实践:让童话回归教育现场

在南京市鼓楼区的项目式学习案例中,语文教师将《屎壳郎》与自然科学课程结合,学生们通过观察校园中的昆虫,撰写"微观世界公民档案",在跨学科实践中理解生态系统的相互依存,这种教学创新使82%的学生改变了"以人类为中心"的思维定式,当孩子们发现真实的蜣螂能推动自身体重1141倍的粪球时,童话中的荒诞顿时转化为对生命韧性的惊叹。

在广州市某重点中学的戏剧社,学生们改编的《屎壳郎现代版》引发热议,剧中加入"网络暴力""外貌焦虑"等当代元素,用后现代解构手法探讨身份认同问题,这种创造性转化不仅提升文学素养,更培养了批判性思维,演出后的问卷调查显示,78%的观众开始反思社会评价体系对个体价值的压制。

家庭教育中的童话运用同样值得探索,成都某心理咨询机构开发"亲子共读工作坊",指导家长通过角色扮演理解孩子的"荒诞"行为,当父母戴上屎壳郎头饰,模仿甲虫的固执与骄傲时,往往能突然领悟:那些令他们焦虑的"问题行为",不过是孩子在寻找自我定位过程中的必然试错。

在粪球中寻找星辰

安徒生用他天才的笔触,将最卑微的生物变成了照耀人性的棱镜。《屎壳郎》这个看似粗鄙的童话,实则是装满教育智慧的月光宝盒,当教育者放下对"高雅"的执念,就能发现:那些滚动粪球的轨迹里,藏着认识自我、理解他人、敬畏生命的终极密码,在这个价值多元的时代,我们需要的不是制造完美水晶鞋的魔法,而是培养在泥泮中仰望星空的能力——而这,正是这个古老童话给予现代教育最珍贵的馈赠。