寓言故事的现代解读 在流传于岭南民间的童话里,有一则关于小猪照镜子的故事:小猪得到一面神奇的镜子,第一次照见自己时吓得落荒而逃;第二次鼓起勇气仔细端详;第三次终于学会对着镜子里的自己微笑,这个看似简单的寓言,恰好暗合了儿童自我认知发展的三个阶段——从本能逃避到主动观察,最终达成自我悦纳。

现代发展心理学研究显示,3-7岁儿童正处于自我意识觉醒的关键期,就像故事里的小猪最初面对镜子时的惊慌,这个阶段的孩子往往通过他人的反馈来建立自我认知,美国心理学家苏珊·哈特的研究表明,学龄前儿童对"我是谁"的认知,有73%来源于重要他人的评价,这提醒教育者:我们在孩子面前展现的"镜像",将直接影响其自我认知的构建。

镜子的双重隐喻 在教育语境中,"镜子"具有双重象征意义,物质层面的镜子帮助儿童建立具象的自我认知,而精神层面的"社会镜子"则通过他人反馈形成心理图式,英国教育学家玛格丽特·唐纳森曾做过著名实验:当儿童在镜中看到涂着红点的自己时,3岁以下儿童会转身寻找"镜子里的那个人",而4岁以上儿童则开始意识到镜中影像与自身的关联。

这种认知飞跃需要教育智慧的引导,在深圳某幼儿园的实践中,教师将"小猪照镜子"改编成教育戏剧:孩子们轮流扮演照镜子的小猪,其他同伴则扮演镜中影像,通过角色互换,儿童不仅能理解镜像的物理原理,更在互动中体会换位思考,这种具身认知的教学方式,使抽象的自我概念变得可感可知。

教育实践中的"镜像原则" 在家庭教育场景中,"镜像反应"时刻都在发生,当孩子第一次画出歪扭的太阳,父母惊喜的赞叹就是一面放大优点的镜子;当孩子打翻牛奶杯,家长愠怒的表情则可能成为折射缺憾的镜子,北京师范大学2022年的追踪研究发现,经常获得积极反馈的儿童,其自我效能感比同龄人高出42%,这种差异在入学三年后仍显著存在。

上海某小学开发的"成长双面镜"课程颇具创新性:每个学生拥有两本成长手册,一本记录教师观察的"外镜",另一本则是自我记录的"内镜",通过对比两本手册,学生能直观看到自我认知与他人评价的差异,培养客观的自我评价能力,这种教育设计将寓言中的镜子意象转化为可操作的教学工具。

突破认知局限的路径 儿童自我认知的发展往往面临三大障碍:过度依赖外部评价、片面认知自我、消极归因倾向,就像故事里的小猪第三次照镜子时的顿悟,教育者需要帮助儿童建立动态的自我认知框架,日本教育家佐藤学提出的"三重对话"理论(与自我对话、与他人对话、与知识对话)为此提供了方法论支撑。

在具体实践中,可尝试以下策略:

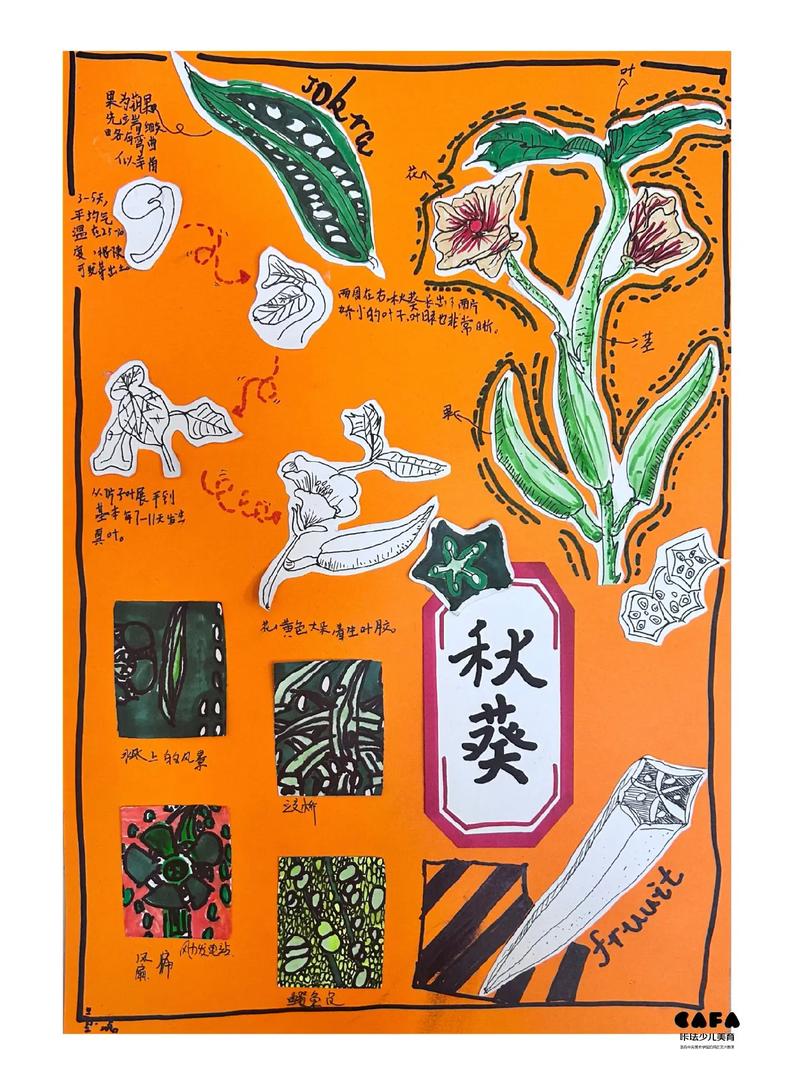

- 镜像绘画法:让孩子先观察镜中的自己,再闭眼凭记忆作画,比较实际影像与心理图像的差异

- 角色反转游戏:家长定期与孩子互换身份,通过模仿彼此行为增强换位理解

- 成长故事集:建立包含照片、作品、录音的多媒体档案,帮助儿童建立连续的自我认知

数字时代的认知新挑战 在短视频和AI换脸技术普及的今天,儿童的"数字镜像"正在重构自我认知,腾讯研究院2023年的调查显示,62%的学龄儿童有过使用美颜相机的经历,其中34%认为"滤镜里的自己更真实",这种虚拟与现实的双重镜像,给传统自我认知教育带来新课题。

杭州某重点中学开发的"数字素养"课程中,专门设置"真实的自己"模块:学生需要完成三个任务——用手机原相机自拍、用AI生成理想形象、手绘自画像,通过比较三种媒介呈现的自我形象,引导学生理解技术中介对认知的影响,这种教学创新将古老的镜子寓言延伸至数字时代。

构建健康的认知生态系统 完整的自我认知教育需要家庭、学校、社会形成教育合力,就像小猪最终在多次照镜后获得成长,儿童的认知发展需要多维度的"镜像"支持:家庭提供情感安全的"包容镜",学校架设专业客观的"分析镜",社会搭建多元立体的"参照镜"。

建议构建三位一体的支持系统:

- 家庭场域:每天15分钟"镜子对话",用启发式提问替代直接评价

- 学校场域:每月1次"认知工作坊",通过戏剧、美术等媒介深化自我认知

- 社会场域:每季度1次"社区镜像日",在真实社交中检验自我认知

当我们将"小猪照镜子"的古老智慧注入现代教育体系,发现这面镜子不仅能映照面容,更能照见心灵成长,每个孩子都需要经历从逃避到接纳的认知旅程,教育者的使命就是为他们提供安全试错的镜子、客观反馈的镜子和温暖支持的镜子,正如发展心理学家埃里克森所说:"健康的自我意识,始于对镜中自我的真诚注视。"让我们和孩子一起,学会与镜中的自己温暖相视,共同见证认知之光的次第绽放。