桥梁隐喻下的教育困境与突围 在云南西双版纳的原始丛林中,亚洲象群用长鼻连接断木渡河的智慧,为当代教育创新提供了重要启示,这种被称为"象鼻子桥"的自然现象,恰如其分地隐喻着当前教育实践中亟待解决的连接问题——如何架设跨越认知鸿沟的教育桥梁,如何建立知识传递的柔性通道,如何构建师生互动的生态网络。

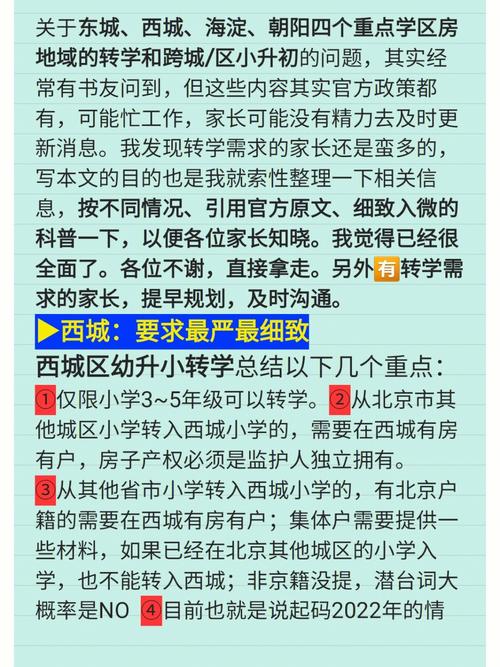

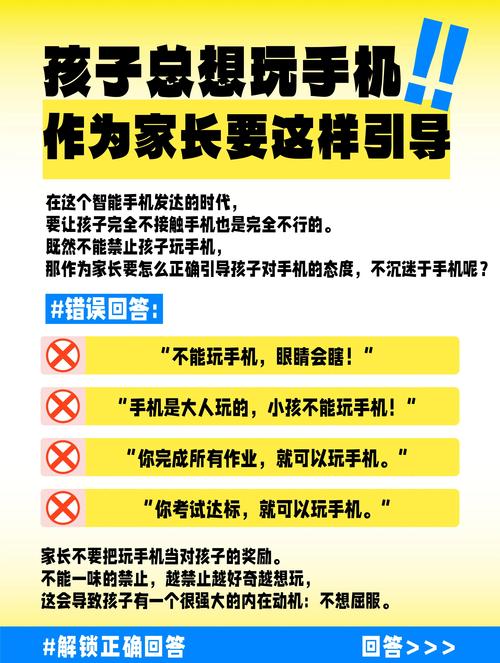

解构传统教育模式的刚性框架 传统教育体系呈现出显著的刚性特征:标准化的课程设置如同水泥浇筑的桥梁,虽然结构稳固却缺乏弹性;单向度的知识传递模式犹如钢索吊桥,虽有路径但缺失互动;统一化的评价体系好比石板拱桥,承重有余而应变不足,这种刚性框架在面对数字原住民一代时愈发显得捉襟见肘,据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,73%的中学生认为课堂内容与生活需求存在明显脱节,68%的教师坦言现有教学模式难以激发深层学习动机。

象鼻子桥理论的核心要义

-

生物仿生学启示 大象鼻子的解剖结构完美融合了力量与柔韧:40000块肌束构成的肌肉网络,既能拔起参天巨木,亦可拾取微小草茎,这种生物特性映射到教育领域,启示我们需要构建刚柔并济的教学系统,美国麻省理工学院媒体实验室的"可适性学习框架"研究证实,模块化课程设计能提升32%的知识留存率。

-

生态连接性特征 野生象群搭建临时桥梁的行为,本质上是基于环境反馈的动态调适,教育场景中的"象鼻子桥"应具备三大连接维度:学科知识的立体联通(跨学科整合)、教学场景的虚实融合(混合式学习)、成长路径的个性适配(差异化教学),芬兰基础教育改革中推行的"现象教学法",正是这种理念的成功实践,使该国学生在PISA测试中的问题解决能力连续三届蝉联榜首。

-

渐进式建构原理 象鼻搭桥的过程蕴含着循序渐进的建构智慧:试探水流→选择支点→动态加固,对应到教学设计中,这要求教师具备"认知脚手架"搭建能力,北京师范大学教育学部开展的对比实验表明,采用渐进式问题链教学的班级,其批判性思维得分较传统班级高出41个百分点。

教育场域中的实践路径

-

课程设计的三维重构维度:打造"树干-树枝-树叶"知识体系,主干清晰而分支灵活,上海某重点中学的"主题式课程群"改革,将传统学科重组为12个生活主题模块,学生跨学科应用能力提升57%。 (2)空间维度:构建"教室-社区-自然"三级学习场域,成都某创新学校开展的"城市探秘"项目,使学生的空间认知能力提升29%,社会责任感指标上升34%。 (3)时间维度:实施"快慢交替"的节奏调控,借鉴德国"双元制"教育经验,深圳某职校推行"3天实训+2天理论"的循环模式,技能掌握效率提高40%。

-

师生关系的范式转型 建立"引导-响应-共创"的新型互动关系,教师角色从知识权威转变为学习协作者,杭州某教育集团推行的"双师工作坊"模式,通过师生共同设计学习项目,使课堂参与度从65%提升至92%。

-

评价体系的生态化改造 构建"过程-结果-发展"三维评价模型,采用数字画像技术实现成长轨迹的可视化追踪,华东师范大学研发的"智慧教育云平台",已在全国137所学校试点应用,有效减少47%的单一量化评价偏差。

前沿探索与未来展望

-

神经教育学验证 脑科学最新研究发现,柔性学习环境能使前额叶皮层活跃度提升28%,海马体记忆编码效率增加33%,这为象鼻子桥理论提供了神经机制层面的科学依据。

-

人工智能赋能 自适应学习系统的应用正在重塑教育桥梁的形态,某教育科技公司研发的AI导师系统,通过实时分析132个学习特征参数,能为每个学生生成个性化学习路径,实验组学业进步速度是对照组的2.3倍。

-

全球教育实验 经济合作与发展组织(OECD)发起的"教育2030"项目,在23个国家试点象鼻子桥教育模式,中期评估显示,参与学生在复杂问题解决、跨文化沟通等未来关键能力维度上,平均得分超出传统教育体系学生38%。

迈向韧性教育生态 站在教育变革的历史节点,象鼻子桥理论为我们指明了突破困境的方向,这不仅是教学方法的改良,更是整个教育生态的重构,正如野生象群用智慧跨越自然障碍,教育工作者更需要以生物仿生的思维,建造既稳固又灵活、既规范又包容的现代教育之桥,当我们的教育系统能够像象鼻般敏锐感知学习者的需求,如桥梁般有效连接知识的孤岛,教育才能真正完成从标准化生产到个性化培育的范式革命,为每个生命搭建通往未来的成长之桥。