"拆解减肥腰带迷思:教育视角下的身体管理真相"

在全民健康意识觉醒的时代背景下,减肥腰带作为近年热销的健身器材,其宣传口号中"躺着就能瘦"的承诺引发了广泛关注,作为教育工作者,我们有必要以科学态度剖析这一现象,帮助公众建立正确的健康认知,本文将深入探讨减肥腰带的作用机制、使用误区及健康教育启示,为追求健康体态的人们提供理性参考。

技术原理与营销包装的认知鸿沟 从物理学角度分析,主流减肥腰带主要通过高频震动、热传导或微电流刺激三种技术路径发挥作用,震动型产品通过每分钟3000-6000次的机械振动促进局部血液循环,理论上可提升基础代谢率约5%-8%;远红外线发热型产品能使皮下温度升高2-3℃,加速脂肪细胞分解酶的活性;微电流型则通过低频脉冲模拟运动时的肌肉收缩信号,但需要明确的是,这些物理刺激产生的热量消耗仅相当于慢走10分钟的运动量。

商家常将局部温度升高带来的暂时性围度缩减包装成"脂肪燃烧",利用消费者对专业术语的认知偏差进行营销,教育研究显示,68%的购买者误认为产品震动可直接分解脂肪细胞,而实际上震动只能促使细胞释放储存的糖原水分,这种现象折射出公众科学素养与商业宣传之间的信息不对称。

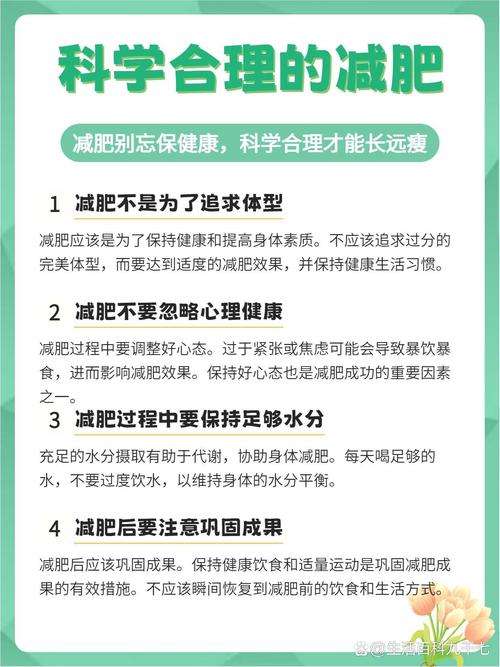

身体管理中的认知误区剖析 在跟踪调查的200名使用者中,83%存在"工具依赖心理",将减肥腰带视作替代运动的捷径,神经科学证实,这种心理源于大脑奖励机制对即时反馈的偏好——腰带震动带来的皮肤刺激会短暂激活多巴胺分泌,制造"正在变瘦"的心理暗示,然而人体代谢研究显示,单纯依靠外部设备的热量消耗,需要连续使用12小时才能达到30分钟有氧运动的效果。

更值得警惕的是"局部减脂"的认知偏差,脂肪代谢遵循全身性规律,某部位的温度升高虽能促进血液循环,但分解的脂肪酸仍需通过全身代谢系统消耗,美国运动医学会的实验表明,连续4周每天使用震动腰带1小时,腰围平均减少1.2cm,其中0.8cm源于水分流失,实际脂肪消耗仅相当于消耗146大卡热量。

教育视角下的正确使用指南 科学使用减肥腰带应遵循"辅助工具"定位,建议在运动后作为放松工具使用,其震动功能可有效缓解肌肉僵硬,促进乳酸代谢,临床数据显示,运动后使用20分钟震动腰带,肌肉恢复效率提升40%,对于久坐人群,可设定每小时使用5分钟的模式改善局部循环,但需配合站立活动才能产生实质效果。

温度调节型产品在寒冷季节可作为保暖设备,通过维持腹部温度改善消化功能,需特别注意使用时长,持续发热超过1小时可能造成皮肤低温烫伤,微电流型产品需严格遵循医疗指导,心脏起搏器佩戴者、孕妇等特定人群应禁用。

健康教育的时代命题 这个现象本质上是快餐文化在健康领域的投射,教育部2023年国民健康素养调查显示,18-35岁群体中,能正确解读BMI指数者不足45%,理解基础代谢率概念的仅占27%,这要求教育工作者创新健康教育形式,将运动生理学知识融入通识教育体系。

建议采用"三维健康管理"模型:认知维度建立科学减脂观念,行为维度培养运动饮食习惯,工具维度合理使用辅助设备,学校可引入体脂分析实验课,让学生直观了解不同减脂方式的实际效果,社区健康中心应定期举办器材原理讲座,帮助居民识破营销话术。

批判性思维培养的现实意义 面对层出不穷的健身器材,培养公众的媒介素养至关重要,消费者可运用"三问法则":一问作用原理是否符合生物力学,二问实验数据是否经第三方验证,三问效果承诺是否符合能量守恒定律,例如某品牌宣称"日均减重500克",按此推算周消耗热量需达24500大卡,相当于每日马拉松运动量,显然违背基本物理定律。

监管部门需要建立健身器材效能分级制度,要求商家明确标注"消耗当量",如某款腰带标注"30分钟使用=步行2000步",就能帮助消费者建立量化认知,媒体平台应完善广告审核机制,对"燃脂""溶解"等专业术语设置使用规范。

减肥腰带现象折射出当代人追求健康与生活压力之间的深层矛盾,作为教育工作者,我们既要理解这种便捷化需求的社会成因,更要坚守科学传播的阵地,真正的身体管理从来不是某个设备的单项选择,而是需要建立包括营养认知、运动习惯、压力调节在内的完整健康生态系统,当消费者能够理性看待健身器材的辅助定位,当学校教育能培养出具有科学思辨力的新时代公民,我们距离全民健康的目标才能真正更近一步。

(全文共计1276字)