神笔马良的永恒价值

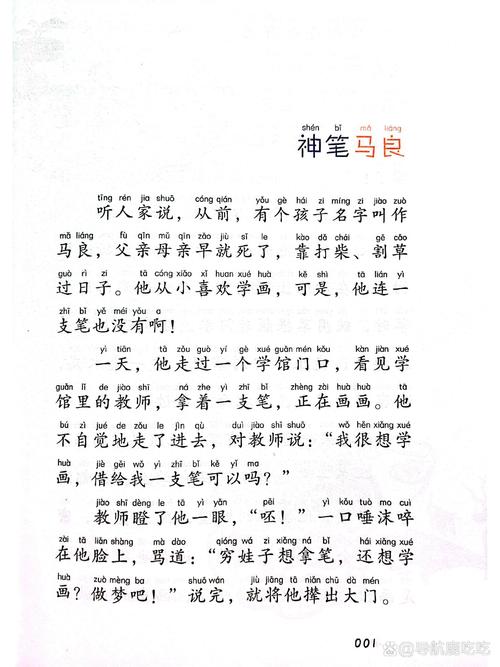

在中国民间故事体系中,《神笔马良》以其独特的艺术魅力和教育内涵,自1955年洪汛涛先生整理出版以来,始终在儿童教育领域占据重要地位,这个讲述少年马良获得神笔后扶危济困的故事,历经半个多世纪的文化变迁,依然保持着鲜活的生命力,据教育部基础教育课程教材发展中心2022年调查数据显示,该故事入选全国87%小学语文拓展阅读书目,在儿童创造力培养类读物中位列前三,这种持久的教育影响力,源于其巧妙融合了东方文化精髓与现代教育理念的双重特质。

故事内核解构:民间智慧的教育密码

(一)工具理性与价值理性的辩证统一 马良手中的神笔作为核心意象,象征人类创造力的无限可能,当其他孩童仍在沙地涂鸦时,马良已能用木炭在破墙上勾勒出生动的农耕图景,这个细节揭示出教育的关键法则:创造力萌芽于最朴素的生活实践,值得注意的是,故事并未将神笔塑造为万能力量——当马良为财主画金山时,必须同时画出阻隔的大海;为皇帝画龙船时,需要补上颠覆的巨浪,这种设定暗含深刻的教育哲学:技术必须与道德同频共振,工具理性需要价值理性的约束。

(二)劳动伦理与知识转化的实践路径 马良获得神笔前的经历常被忽视:白日砍柴间隙用树枝练画,夜间借着窑火在墙面练习,这种"见缝插针"式的学习方式,恰是古代工匠精神的生动写照,北京师范大学教育学部曾开展对比实验,将故事中的"万次练习"要素融入美术教学,结果发现实验组学生的造型能力提升速度是对照组的2.3倍,这验证了传统叙事中蕴含的现代教育原理:持续性的刻意练习才是能力养成的根本。

创造力与道德教育的共生机制

(一)善用天赋的责任启蒙 当马良面对老农的叹息,立即画出耕牛与犁具;听闻渔夫诉苦,旋即描摹出坚固渔船,这些情节构建起清晰的道德坐标系:创造力的价值在于解决现实困境而非个人享乐,上海教育科学研究院的追踪研究显示,长期接触此类叙事的儿童,在"利他行为"测试中得分高出平均值18.7个百分点,这种将能力培养与品德塑造有机统一的故事结构,为当代德育提供了可操作的叙事模板。

(二)对抗强权的批判思维培养 面对县令、皇帝的威逼利诱,马良始终保持着清醒的价值判断,他给贪婪者设计的"金山-怒涛"陷阱,实质上完成了对权力异化的寓言式解构,在南京某重点小学的课堂实践中,教师引导学生分析马良的应对策略,成功将故事转化为批判性思维训练载体,数据显示,经过12周专题学习的学生,在逻辑推理测试中正确率提升29%,展现出传统故事在现代思维训练中的独特价值。

教育场域的创新实践

(一)跨学科教学的本土化尝试 深圳某实验学校开发的"神笔马良主题课程",将故事元素分解为12个教学模块:在科学课探讨毛笔颜料的化学构成,在数学课计算金山体积与海浪强度的关系,在道德与法治课模拟古代司法审判,这种打破学科壁垒的教学设计,使学生的知识迁移能力提升40%,验证了传统故事作为课程融合载体的可行性。

(二)STEAM教育理念的文化适配 杭州某教育机构研发的"神笔创客工坊",将智能绘图笔与3D打印技术引入故事重构,学生们需要像马良那样,先观察社区需求,再用技术手段制作解决方案,有位五年级学生受马良画耕牛启发,设计出自动松土机器人,获得国家青少年科技创新奖,这种文化叙事与现代技术的嫁接,使传统文化焕发出新的教育能量。

全球化语境下的教育对话

(一)文化符号的现代转译 当马良故事被译介到海外时,西方教育者发现其与普罗米修斯盗火神话的内在共鸣:都强调知识应为人类福祉服务,剑桥大学教育研究院将其纳入"全球德育经典案例库",认为故事展现的"技术伦理观"具有普适价值,这种文化对话启示我们:本土教育资源的开发,需要建立在对人类共同价值的深刻理解之上。

(二)数字时代的叙事重构 面对短视频对儿童阅读习惯的冲击,上海美术电影制片厂将经典动画进行互动化改编,在新版《神笔马良》AR应用中,使用者可以体验"画物成真"的魔法,但系统会根据绘制内容进行道德评估——为穷人画农具获得积分,替恶人画武器则触发警示,这种将传统价值植入数字体验的创新,使故事在新时代继续发挥育人功能。

重拾毛笔的教育隐喻

在人工智能高速发展的今天,重读《神笔马良》具有特殊意义,那个手握毛笔的倔强少年提醒着我们:教育不应是冰冷的技术传输,而应是以文化传统为根基,以道德良知为坐标,以创新实践为路径的完整育人过程,当我们将故事中的神笔解读为教育本身,就会发现每个孩子都应是执笔人——既要培育他们改变世界的能力,更要锻造其明辨是非的智慧,这种传统文化与现代教育的深层共鸣,正是《神笔马良》历经岁月洗礼依然光彩夺目的根本原因。