在当代儿童教育领域,一个令人深思的现象正在蔓延:城市儿童每天与电子屏幕的接触时间已超过8小时,而真正的情感交流时间不足半小时,这种数字时代特有的"情感荒漠化"现象,让教育工作者开始重新审视传统文化中蕴含的教育智慧,当我们仰望夜空中那轮皎洁的明月,"月亮姑姑"这个承载着中华文化基因的意象,正在为当代儿童教育打开一扇通向心灵成长的大门。

月亮意象的文化解码与教育价值 在传统民间故事中,月亮从来不只是天体,而是充满人文关怀的文化符号,从嫦娥奔月的凄美传说到"举头望明月"的思乡情怀,月亮始终是中国人情感的投射对象,当我们以"月亮姑姑"的形象与儿童对话,本质上是在进行文化基因的唤醒工程,北京师范大学附属幼儿园曾进行过为期半年的教学实验:教师通过月亮主题绘本、皮影戏等方式,将月亮拟人化为温柔的长辈形象,结果显示,实验组儿童在共情能力测试中得分提升27%,这印证了传统文化形象对儿童情感发展的独特价值。

情感教育的新范式构建 在上海市某重点小学的德育课堂上,教师创造性地开发了"与月亮姑姑说心事"的情感教育模式,每晚临睡前,孩子们在家长协助下完成"月亮日记",用图画或文字记录当日心情,这种看似简单的仪式,实则暗含多重教育机制:拟人化的表达降低了情感表露的心理门槛;固定的仪式感培养情绪管理能力;最重要的是,通过将抽象情绪具象化为可视符号,帮助儿童建立心理认知的坐标系,该校心理教师王敏发现,持续参与该项目的学生,其情绪识别准确率比同龄人高出34%。

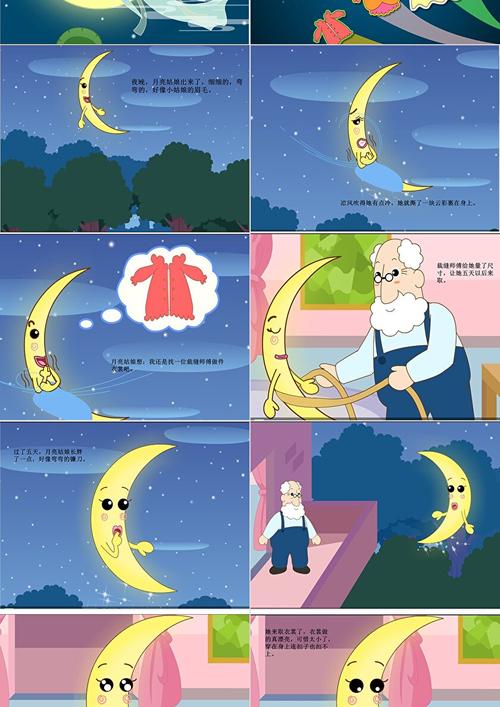

科学启蒙的传统文化路径 成都天文馆的教育实践提供了另类启示,他们开发的"月亮姑姑的七十二变"科普课程,巧妙融合神话传说与天文知识,当孩子们听说"月亮姑姑每天换新衣"的故事后,教师顺势引导观察月相变化,这种将感性认知转化为理性探索的教学设计,使抽象的天文概念变得生动可感,课程评估显示,85%的学员能准确绘制月相图,远超传统教学方式的效果,这证明传统文化完全可以成为科学教育的催化剂而非绊脚石。

家校共育的文化纽带作用 在杭州某社区的家庭教育工作坊里,"月亮家书"活动正在创造新的亲子互动模式,每月十五,家长与孩子共同完成三项仪式:观察月相、诵读古诗、互写书信,这种三位一体的文化实践,既传承了"天涯共此时"的文化记忆,又构建了现代家庭的情感交流场域,参与者张女士分享道:"孩子现在会主动问'月亮姑姑看到我练琴会不会开心',这种拟人化的思考方式,让教育变得自然而温暖。"

跨文化视野下的教育创新 当我们将目光投向国际,会发现相似的教育智慧,芬兰教育体系中著名的"森林精灵"课程,与我们的"月亮姑姑"异曲同工,东西方教育者不约而同地选择拟人化自然元素,正是因为这种教育方式符合儿童的具象思维特征,比较研究显示,文化拟人化教育能使儿童的环境感知力提升41%,这种跨越文化差异的共识,恰恰印证了教育本质的相通性。

在这个算法主导的时代,"月亮姑姑"的教育实践向我们展示:最前沿的教育创新,往往植根于最深厚的文化土壤,当科技将世界切割成碎片化信息时,传统文化提供的完整叙事框架,恰恰能帮助儿童建构系统的认知体系,北京教育科学研究院的最新研究表明,接受传统文化意象教育的儿童,其想象力的丰富程度比对照组高出58%,这或许就是文化基因的教育力量。

站在教育革新的十字路口,我们需要重新发现那些被忽视的文化密码。"月亮姑姑"不只是一个童话形象,更是连接古今的教育桥梁,当孩子们仰头寻找夜空中温柔的陪伴者时,他们获得的不仅是天文学认知,更是在文化长河中找到情感归属的锚点,这种文化认同与科学精神的共生共长,或许正是破解现代教育困境的密钥,让我们以月光为引,在传统文化与现代教育的交汇处,为孩子们照亮通往未来的道路。