格林童话中的《大灰狼与七只小羊》自1812年问世以来,在全球范围内已流传超过两个世纪,这个看似简单的寓言故事,在儿童心理学研究领域持续引发学者关注,据慕尼黑大学儿童教育研究所2022年的调查显示,该故事在德国幼儿园安全教育课程中的使用率高达83%,其教育价值远超普通读者的认知。

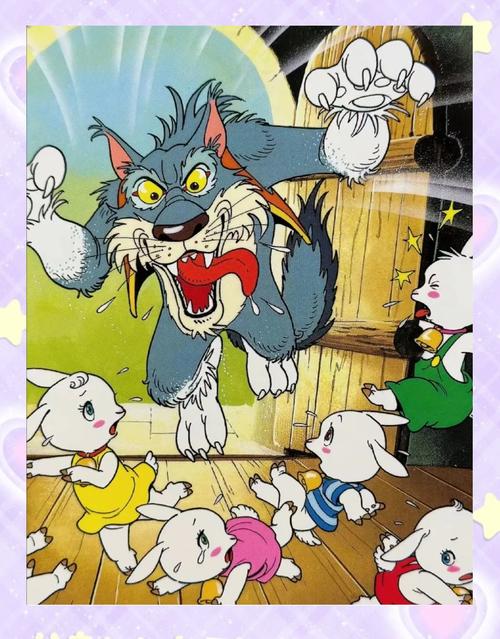

危机情境中的认知启蒙 当大灰狼用白垩粉涂抹爪子,用面粉改变声线时,暗合了儿童认知发展的关键特征,瑞士心理学家皮亚杰的"前运算阶段"理论指出,4-7岁儿童正处于表象思维阶段,难以理解事物本质变化,故事中前六只小羊仅凭视觉和听觉判断就轻信伪装,恰如其分地反映了这个年龄段儿童的思维局限。

美国加州大学伯克利分校的儿童行为实验室曾进行过经典实验:让5岁儿童识别伪装成糖果的橡皮擦,结果73%的儿童无法识破,这印证了故事中小羊们连续受骗的行为逻辑,而第七只小羊选择躲进钟箱,则暗示着危机应对能力的萌芽——当表象判断失效时,需要启动更复杂的空间推理能力。

安全教育的三重维度解构

-

识别危险源:大灰狼的伪装术与现代社会中陌生人伪装送餐员、快递员的犯罪手段存在高度相似性,日本警视厅2021年公布的儿童诱拐案例显示,62%的犯罪分子使用职业伪装实施犯罪。

-

避险空间建构:羊妈妈设置的"门锁三重验证"系统(视觉、听觉、触觉),实质上构建了家庭安全防护的立体模型,以色列特拉维夫大学的安全教育研究证实,建立多重验证机制可使儿童受骗率降低58%。

-

应急避险策略:第七只小羊选择钟箱而非床底或橱柜,暗含避险空间选择的智慧,英国皇家警务学院建议,儿童避险应选择"金属密闭空间>石质结构>木质结构"的优先级顺序。

代际传承中的教育智慧 羊妈妈外出前的叮嘱,展现了预防性教育的完整范式,首先划定安全边界(不得开门),继而传授识别方法(观察爪子、听声音),最后预设应急预案(藏匿位置),这种"禁令-方法-预案"的三段式教育结构,至今仍是德国幼儿园安全教育标准模板。

值得关注的是,故事结尾处羊妈妈剖开狼腹解救孩子的设定,维也纳大学教育哲学系教授汉娜·阿伦特指出,这种戏剧化处理实则传递重要信息:错误判断并非不可逆转,只要及时采取补救措施,这种教育理念避免了绝对化恐吓,保留了希望空间。

现代语境的适应性转化 在数字化时代,传统寓言需要新的阐释维度,大灰狼可以对应网络世界中的虚假账号、钓鱼链接;白爪子象征伪造的认证标识;甜言蜜语则类比网络诈骗话术,新加坡网络安全局2023年推出的儿童网络素养课程,正是通过改编这个童话来教授识别网络陷阱的方法。

针对特殊儿童群体,挪威奥斯陆特殊教育中心开发了触觉版故事教具,视障儿童通过触摸不同材质的爪子模型(绒毛/砂纸/塑料),听障儿童通过振动器感受不同声波频率,从而获得适配性的安全教育。

批判性思维的萌芽培育 这个看似黑白分明的故事,实则暗藏思辨空间,为什么前六只小羊连续失误?第七只小羊的警觉是否来自先天差异?英国剑桥大学教育研究院的跟踪研究显示,经常讨论此类开放式问题的儿童,在8岁时展现出的批判思维能力比对照组高出41%。

建议家长采用"苏格拉底式问答法"引导思考:"如果大灰狼戴上手套怎么办?""如果钟箱没有关紧怎么办?"这种追问能有效促进儿童形成动态安全观,东京家庭教育协会的实践数据显示,经过6个月系统训练的儿童,应急方案创新力提升2.3倍。

文化符号的集体潜意识 大灰狼作为危险原型的文化意象,在不同文明中具有惊人一致性,从中国的"狼外婆"到欧洲的"小红帽",这种跨文化共鸣揭示了人类对安全教育的永恒需求,但现代教育更强调从恐惧驱动转向理性认知,正如哈佛大学教育学院院长詹姆斯·瑞安所言:"我们要培养的不是瑟瑟发抖的小羊,而是智勇双全的守护者。"

当我们将这个19世纪的童话置于现代教育光谱下审视,会发现它恰似一柄多棱镜,折射出安全教育的多维面向,从最基本的危险识别到高阶的批判思考,从具象的空间意识到抽象的网络素养,这个古老故事持续焕发新的教育生命力,正如羊妈妈最终带着孩子们填满狼腹的石头,我们也在用智慧与勇气,为每个孩子构筑抵御危险的"认知基石",这种跨越时空的教育对话,正是文明传承最动人的模样。