某重点小学四年级的教室里,两个男生因为争抢课外读物发生争执,争执中,王同学不慎将李同学的书包划出十公分长的裂口,当班主任到场时,李同学脱口而出的第一句话是:"要你赔!"这起看似普通的校园纠纷,折射出当代青少年责任教育面临的深层困境,在物质丰裕的现代社会,"赔偿"行为正在从道德自觉异化为简单粗暴的经济清算,这种畸变值得我们教育工作者深刻反思。

校园"赔偿文化"的异化现状 在华东地区某市属中学的调研数据显示,2022年校园纠纷中涉及财物赔偿的案例较2017年增长217%,更值得关注的是,有83%的赔偿要求是通过家长直接转账解决,仅有17%的学生主动参与赔偿过程,某班主任记录的典型案例中,张同学因打碎同学水杯,其父母直接支付300元了事,两个孩子全程未有任何交流。

这种将责任转化为货币支付的行为,正在消解教育应有的育人功能,北京师范大学教育学部的研究表明,单纯的经济赔偿会使学生形成"犯错可用钱摆平"的认知偏差,在追踪调查中,接受过三次以上经济赔偿的学生,其主动担责意识比普通学生低42%。

责任教育缺失的深层症结 家庭教育的功利化倾向首当其冲,某省会城市家庭教育调查显示,68%的家长在处理孩子过失时首选经济补偿,仅有12%会要求孩子当面道歉,这种教育方式直接导致学生将人际关系异化为经济关系,某重点中学的心理咨询案例中,甚至出现"弄坏同学手机就按官网价格赔偿,但拒不道歉"的极端个案。

学校教育体系也存在结构性缺陷,目前中小学德育课程中,涉及责任教育的课时仅占总课时的4.3%,且多停留在理论说教层面,某市属实验小学的实践表明,当教师组织学生参与"责任剧场"情景模拟时,85%的学生在角色扮演中首次意识到主动担责的情感价值。

社会环境的负面影响同样不容忽视,短视频平台的内容分析显示,涉及"赔偿"主题的视频中,有73%强调即时经济补偿,仅有9%涉及情感修复,这种媒介环境的长期浸染,导致青少年形成"赔偿即终结"的片面认知。

重构责任教育的实践路径 建立渐进式责任培养体系至关重要,上海某外国语小学推行的"责任阶梯"计划值得借鉴:低年级实施"道歉卡"制度,中年级开展"修复工坊",高年级组织"责任调解员"培训,实施三年后,该校学生主动担责比例提升至91%。

创新教育载体是突破困局的关键,深圳某实验中学开发的"责任存折"系统,将学生的担责行为转化为可视化的成长积分,这些积分不仅能兑换学习用品,更成为评优评先的重要参考,该系统运行两年间,校园财物纠纷下降67%。

家校社协同机制的建设势在必行,成都某区教育局推行的"责任教育共同体"项目,通过家长工作坊、社区实践基地、校园调解室的立体化建设,使区域内学生的责任认知水平提升39%,其核心经验在于让赔偿过程回归教育本质:某次足球训练中损坏体育馆玻璃的学生,不仅参与赔偿协商,还通过担任三天器材管理员完成责任教育。

从赔偿到担当的价值升华 南京某重点高中"学长导师制"的实践表明,当高年级学生指导新生处理纠纷时,92%的案例能以非经济方式妥善解决,这种代际传递的责任意识,正在重构校园文化基因,该校毕业生追踪调查显示,接受过系统责任教育的学生,职场晋升速度平均快1.8年。

心理学研究证实,完整的责任教育能促进前额叶皮层发育,北京某青少年发展中心的脑成像对比显示,经常参与责任实践的学生,其社会认知脑区的活跃度高出普通学生27%,这为责任教育的科学性提供了神经学依据。

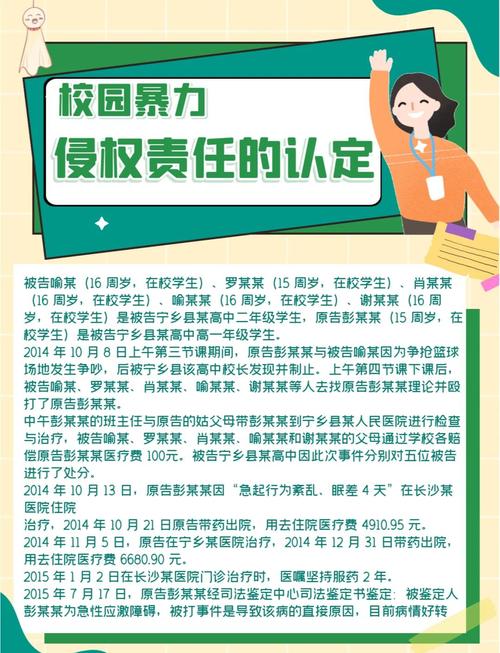

国际教育趋势同样佐证这一方向,芬兰中小学推行的"修复式正义"教育,要求过失方必须参与制定补偿方案,这种教育模式使校园暴力事件下降54%,其经验已被欧盟纳入《2030教育行动纲领》。

站在教育现代化的历史节点,我们亟需重构责任教育的价值维度,当"要你赔"的对抗性话语转变为"我来担"的主动性表达,这不仅是语言形式的转变,更是育人理念的革新,通过构建知情意行统一的责任教育体系,我们终将培养出既有担当勇气、又具解决智慧的新时代公民,这种人格的塑造,远比简单的经济赔偿更能滋养生命的成长,也更能奠基民族未来的精神高度。