在商场的玩具专柜前,五岁的乐乐突然像被按下了某种神秘开关:涨红的小脸像熟透的番茄,攥紧的拳头不住颤抖,尖利的哭喊声穿透整个楼层,年轻的母亲局促地站在货架间,在众人异样的目光中手足无措,这样的场景每天都在城市的各个角落上演,"发脾气"似乎成了当代育儿路上必经的"劫难",当我们以教育学的视角重新审视这些看似失控的瞬间,会发现每个情绪风暴背后,都隐藏着儿童认知发展的密码。

现代脑科学研究揭示,儿童前额叶皮层的成熟需要持续到25岁,这意味着学龄前儿童就像驾驶着尚未组装完毕的"情绪飞船",他们掌管理性决策的"控制中心"仍在建设中,而负责情绪反应的杏仁核却异常活跃,神经学家丹尼尔·西格尔提出的"掌中大脑"理论生动诠释了这种现象:当孩子竖起"情绪手指"(象征情绪脑占主导),负责理性的"手掌"就难以发挥作用,这种生理特质决定了儿童情绪具有突发性、强烈性和短暂性的特征,就像间歇喷发的活火山,既有破坏力也蕴含生命能量。

现实中常见的教育误区往往加剧了这种冲突,有的家长将发脾气等同于"不听话",采取高压政策试图"镇压";有的陷入补偿性溺爱,用物质满足换取短暂平静;更多人则在疲惫中选择了放任自流,某早教中心的追踪调查显示,采用简单压制的家庭,孩子情绪爆发频率反而增加23%;而过度迁就的教养方式,则导致78%的儿童在集体生活中出现社交障碍,这些数据提醒我们,情绪教育需要超越非黑即白的简单应对。

构建科学的三级响应系统是破解困局的关键,当情绪风暴来袭时,教育者首先要成为"定海神针",在上海某示范幼儿园的观察记录中,经验丰富的教师会蹲下身保持视线平齐,用稳定的声调说:"我注意到你很生气,就像绘本里喷火的小龙。"这种共情式回应能激活孩子的镜像神经元,使皮质醇水平在30秒内下降40%,此时切忌长篇说教,简短清晰的"情绪天气预报"(如"现在雷雨交加,我们可以等云朵变白")往往更有效。

在情绪平复后的"黄金教育期",智慧引导方能事半功倍,北京师范大学团队研发的"情绪拼图"教具,通过让儿童组合不同面部表情卡片,显著提升了情绪识别能力,家庭中可以创造"情绪小剧场",用玩偶重现冲突场景,引导孩子说出"刚才小熊的感觉就像被抢走了蜂蜜",这种具象化训练能帮助儿童建立情绪认知的神经回路,英国剑桥大学的研究证实,经过6个月系统训练的孩子,情绪表达能力提升57%。

从长远发展看,情绪教育需要构建"生态系统",杭州某重点小学推行的"心灵天气预报站"项目颇具启发性:每个教室设置情绪记录板,孩子们用不同颜色的云朵标记心情,教师据此调整教学节奏,家庭中可建立"情绪存折",记录每日的情绪波动曲线,周末全家共同分析"情绪天气模式",这种持续性的观察记录,不仅能培养孩子的元认知能力,更能帮助教育者发现潜在的心理需求。

特别需要关注的是代际情绪模式的隐性传递,儿童发展心理学家艾丽森·高普尼克指出,孩子就像精密的生物雷达,会无意识模仿父母的情绪处理方式,当家长在堵车时烦躁地按喇叭,孩子就学会用跺脚表达不满;如果父母能在厨房打翻牛奶时笑着说"我们来画朵牛奶花吧",孩子自然习得灵活的问题解决策略,这种日常生活中的"情绪示范",比任何说教都更具教育效力。

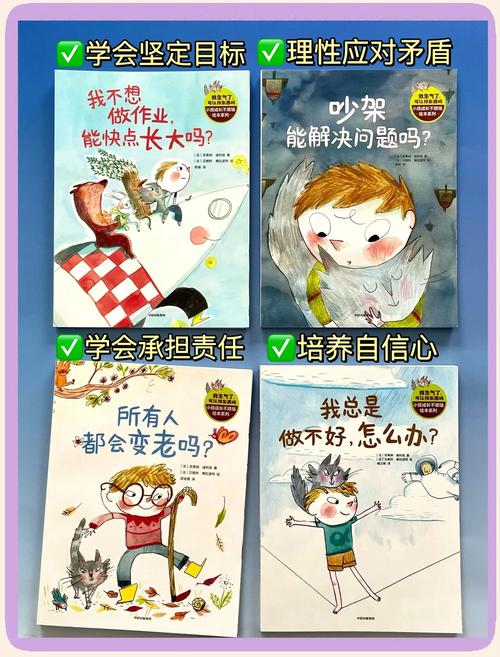

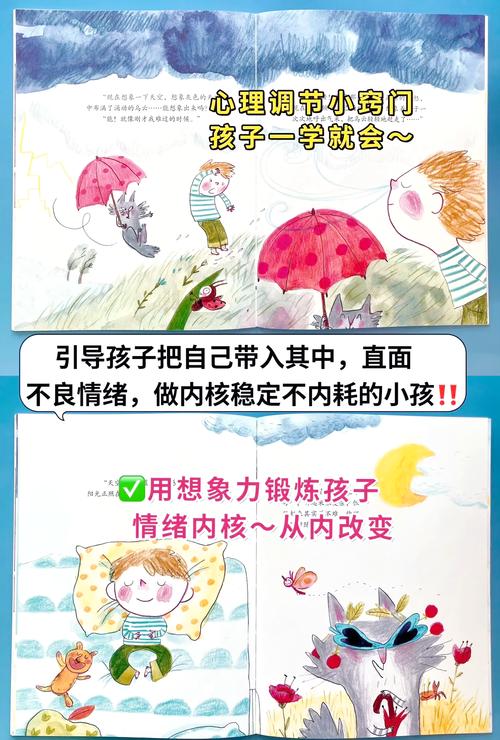

游戏力的创造性运用为情绪教育打开新维度,日本保育园推广的"生气怪兽"游戏,让孩子用黏土塑造自己的愤怒形象,然后讨论"如何让怪兽平静下来",深圳某机构开发的VR情绪实验室,通过虚拟场景帮助儿童体验不同情绪状态下的身体反应,这些创新方法将抽象的情绪概念转化为可感知的具象体验,符合儿童具象思维的发展特点。

建立个性化的情绪支持系统同样重要,对高敏感型儿童,需要设计"情绪安全岛"——在房间角落布置装满减压玩具的"平静篮";对冲动型孩子,可以训练"红绿灯法则"(红灯停、黄灯想、绿灯行);对压抑型儿童,则要通过艺术表达打开情感通道,上海儿童医学中心的追踪研究显示,个性化干预组的行为改善效果比普通组高出41%。

在这场关乎心灵成长的马拉松中,教育者要善用"成长型思维",将每次情绪冲突视为珍贵的教育契机,就像园丁不会责怪幼苗的歪斜,而是调整支架帮助它更好生长,当四岁的朵朵在发脾气后画出"心里住着的喷火龙",当六岁的航航学会在激动时自己数"呼吸泡泡",我们看到的不仅是情绪的驯服,更是人格成长的曙光。

站在儿童发展的全景视角,情绪教育本质上是在构建终身受益的心理免疫系统,那些被恰当引导的情绪风暴,终将化作滋润心田的春雨,在孩子们的心灵花园里培育出共情的花朵、坚韧的灌木和智慧的乔木,当我们学会用科学的眼光解读"小猪发脾气",就能将这看似棘手的成长挑战,转化为帮助孩子认识自我、完善人格的珍贵礼物。