(全文共1875字)

在某个春日的午后,一群幼儿园小朋友围坐在故事角,眼睛发亮地听着老师讲述《小猫盖的新房子》的故事,这个看似简单的动物寓言,却在教育现场持续引发着教育者的深层思考——当故事中的小花猫用稚嫩的爪子搭建房屋时,不正是儿童在成长过程中建构知识体系的生动隐喻吗?

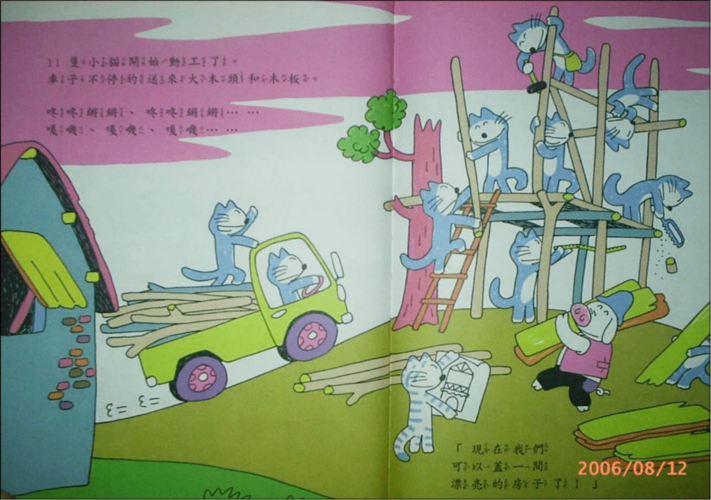

从"三次倒塌"看试错教育的真谛 故事中,小花猫的房屋经历了三次倒塌:第一次用稻草搭建被风吹散,第二次用木头建造遭暴雨冲毁,第三次用砖石构造才真正稳固,这个经典情节恰如儿童认知发展的必经之路。

现代教育心理学研究显示,5-8岁儿童正处于具体运算阶段向形式运算阶段过渡的关键期,就像小花猫初次用稻草搭建时,儿童在问题解决中往往表现出"单维度思维"特征,美国心理学家安·布朗的脚手架理论指出,此时教育者不应直接否定错误,而要像故事中的山羊爷爷那样,通过提问引导思考:"为什么稻草会被风吹走?"

在上海某实验小学的实践课堂中,教师特意设置"纸桥承重"实验,当学生首次用单层卡纸搭建的桥梁瞬间坍塌时,教师没有立即纠正,而是鼓励记录每次失败数据,经过7次迭代改进,最终获胜小组的纸桥竟能承载5公斤重量,这种刻意保留试错空间的教学设计,完美诠释了故事中小猫房屋三次重建的教育智慧。

"建筑材料选择"背后的资源教育哲学 小花猫从稻草、木头到砖石的材料升级过程,映射着儿童认知资源的积累规律,瑞士心理学家皮亚杰曾指出,儿童对新事物的认知遵循"同化-顺应"的双向建构过程,当教育者将生活中的各种"建筑材料"——可能是积木零件,也可能是自然素材——有序呈现时,就是在帮助儿童建立认知图式。

杭州某森林幼儿园的创新课程值得借鉴,教师带领孩子们用树枝搭建鸟窝,过程中引导观察不同材料的承重特性,有个孩子发现湿润的泥土能加固结构,这个发现后来演变成全班研究的"原始混凝土"课题,这种源自生活场景的教育设计,使抽象的材料科学变得具体可感。

"动物帮工团"启示的合作学习模式 当小刺猬送来稻草,啄木鸟衔来树枝,大象用鼻子运砖块,这个互帮互助的场景正是项目式学习的雏形,脑科学研究表明,6-12岁儿童的前额叶皮层开始发展合作意识,此时引入团队任务能有效培养社会情感能力。

北京某国际学校的"小小建筑师"项目充分实践了这一理念,四年级学生分组设计"理想树屋",每个小组需包含设计师、材料员、施工员等角色,在为期两周的项目中,孩子们不仅学会了测量计算,更在冲突解决中提升了沟通技巧,最终答辩时,有个小组特别感谢了经常帮他们搬运材料的保洁阿姨,这种感恩意识的萌发,正是合作教育的重要收获。

从"新房落成"看过程性评价的价值 当小花猫终于住进坚固的新房时,重要的不是建筑成果本身,而是整个建造过程中获得的关键经验,这与当下教育评价改革的趋势不谋而合——从结果导向转为过程导向。

芬兰教育体系中的"成长档案袋"评价方式值得参考,教师会详细记录每个学生在项目中的思考轨迹:第一次搭建的草图、改进方案的手写笔记、团队讨论的录音片段,这些鲜活的记录比分数更能反映真实成长,就像故事结尾,小花猫墙上挂着的稻草、木块纪念品,都是最珍贵的成长勋章。

现代教育场域中的"盖房启示录" 反观当前教育现状,"直升机父母"的过度保护犹如替孩子选择"建筑材料","填鸭式教学"恰似直接给出完美图纸,这些做法都在剥夺儿童自主"盖房"的权利,神经教育学最新研究发现,自主探索时产生的多巴胺分泌量是被动接受时的3倍,这种生理机制印证了实践教育的重要性。

在成都某创新教育机构,教师们开发了"城市探索者"课程,学生需要像小花猫那样实地考察不同建筑,采访施工人员,最后用环保材料搭建模型,有个学生在日记中写道:"原来造房子要考虑风向、采光这么多因素,这和做数学题一样需要缜密思考。"

当我们将目光从故事书页移向真实的教育现场,会发现每个孩子都是正在盖新房的小猫,他们需要的不是预制好的精装房,而是允许试错的空地,丰富多元的材料库,值得信赖的智囊团,以及记录成长的里程碑,教育的真谛,或许就藏在小猫一次次垒砌砖块的专注眼神里,在瓦片掉落时的不甘泪光中,在最终敲入那颗决定性钉子时的灿烂笑容中。

正如杜威在《民主与教育》中所说:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当我们学会用"盖房子"的耐心对待儿童成长,教育自然会显现出它最本真的模样——一场充满惊喜的创造之旅,在这个意义上,每个教育者都应当是儿童建筑工地的守护者,既提供安全的防护网,又保留自由的天空。