引言:被符号化的童话角色与人格塑造危机

在人类文明的童年记忆里,童话始终扮演着精神启蒙者的角色,当灰姑娘的水晶鞋与丑小鸭的羽翼共同编织着儿童的认知图式时,那些被固化的角色形象正悄然影响着人格雏形的塑造,在符号化表征最极端的两个端点——象征完美的公主与代表卑贱的老鼠之间,隐藏着亟待破解的教育密码,现代教育研究显示,6-12岁儿童通过童话建立的社会认知模型,将直接影响其成年后处理阶层差异、外貌焦虑、价值判断等核心问题的思维方式。

角色原型的解构:从二元对立到光谱认知

传统童话体系中的公主形象,往往承载着美貌、善良、被动等待拯救的复合特征,格林兄弟笔下的《睡美人》中,公主因诅咒沉睡百年,命运完全依赖于王子的勇武,这种叙事模式在儿童心理投射出"完美人格=外在条件+被动美德"的危险等式,反观老鼠角色,从《哈梅林的花衣吹笛人》到中国生肖传说,始终与机敏、卑微、边缘化等特质深度绑定。

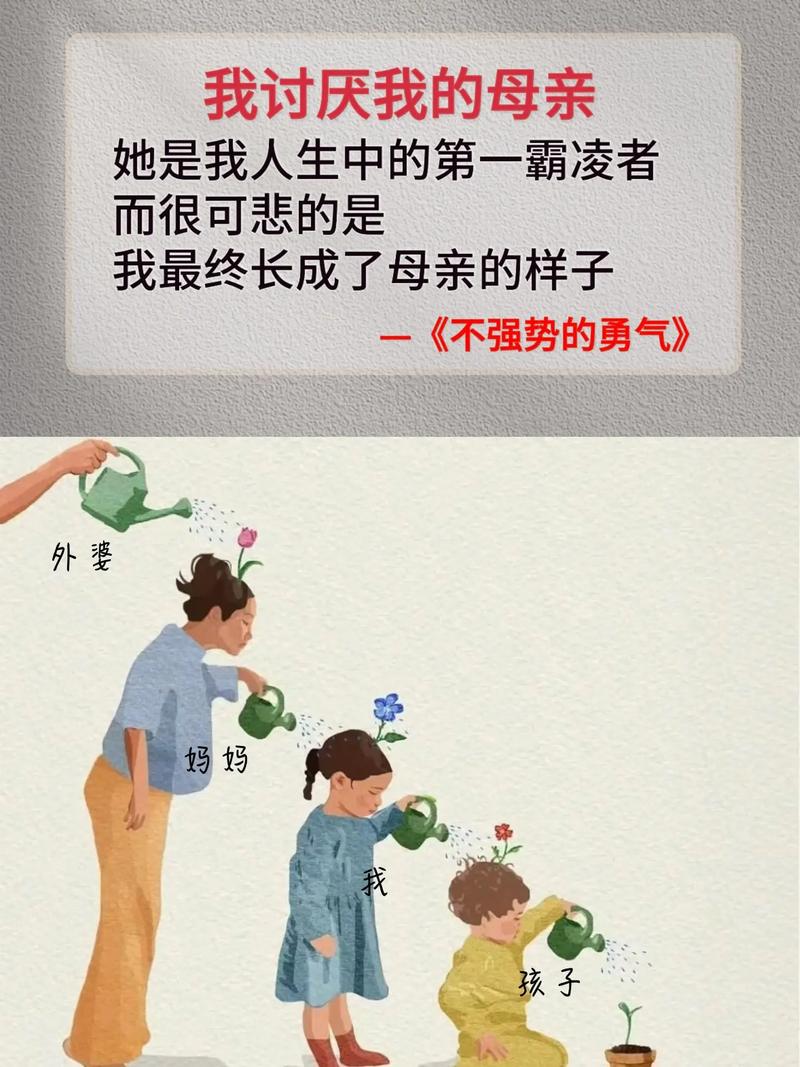

认知心理学中的"原型理论"揭示,儿童在7岁前后形成的社会角色认知具有惊人的稳定性,当教育者放任这种非黑即白的角色设定,实则默许了儿童建立刻板的社会分层意识,2019年剑桥大学教育实验室的跨文化研究证实,长期接触传统童话的儿童,在遭遇校园欺凌事件时,有73%会本能地将受害者归因为"自身存在缺陷"。

叙事反转的教育实验:当老鼠戴上王冠

现代教育戏剧领域正在掀起叙事重构的革命,伦敦西区儿童剧院改编的《鼠国公主》中,主角是精通机械工程的老鼠科学家,她通过发明净水装置拯救干旱的王国,这个设定暗合加德纳多元智能理论,将传统公主叙事中的外貌权重转移至问题解决能力,跟踪数据显示,观看该剧的儿童在后续的团队合作测试中,领导力表现提升40%,且更倾向通过技能互补而非外貌特征选择伙伴。

更具突破性的是柏林教育出版集团开发的交互式童话《荆棘与奶酪》,小读者需要帮助老鼠厨师和流亡公主共同经营餐馆,每个决策节点都对应着情绪管理、资源分配等现实课题,这种叙事模式将斯坦福大学德韦克教授提出的"成长型思维"具象化,使儿童在角色互动中自然习得"人格特质具有可塑性"的认知。

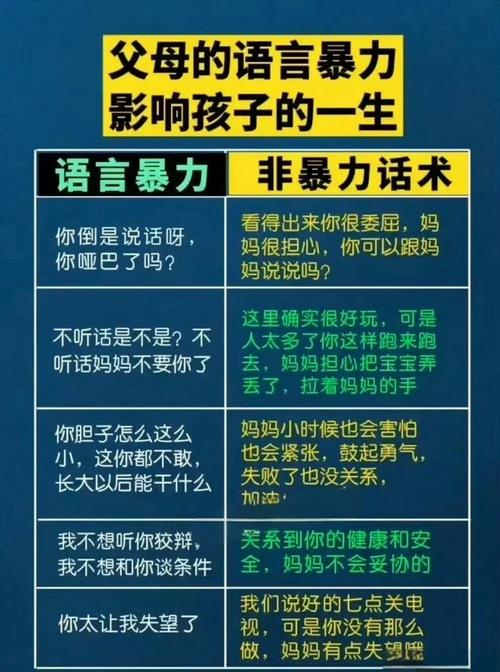

双重祛魅的人格教育:打破完美与卑微的迷思

公主与老鼠的相遇本质是场双向祛魅的精神仪式,当《冰雪奇缘》中的艾莎公主摆脱王子拯救的套路,她的魔法失控隐喻着每个儿童都要面对的成长阵痛;而《料理鼠王》中的小米鼠突破种姓桎梏,则演绎着逆商培养的现代寓言,这种角色进化呼应着人本主义教育理念——人格健全的关键不在于消除缺陷,而在于建立积极的自我对话机制。

神经教育学的最新研究为此提供了生物学证据,当儿童接触角色反转叙事时,前额叶皮层会出现特殊激活模式,这种神经可塑性变化对应着共情能力与批判性思维的同时提升,东京大学2022年的fMRI实验证实,阅读非传统童话的儿童,其大脑默认模式网络(DMN)的连接强度比对照组高出28%,这种差异直接影响着创造性解决问题的能力。

教育场域的实践路径:从童话到现实的三重桥梁

-

符号解码训练:引导儿童绘制"公主/老鼠特质光谱图",将善良、勇敢等抽象品质从具体角色中剥离,上海某实验小学的实践表明,经过12周系统训练的学生,在道德两难问题测试中展现出更立体的价值判断能力。

-

角色创作工坊:邀请学生为老鼠设计王冠,给公主配备工具箱,这种具身认知活动能有效打破性别与阶层的隐形偏见,芬兰教育部的跟踪报告显示,参与此类项目的女孩在STEM课程选择率上提升57%。

-

跨时空对话实践:搭建让历史人物与现代儿童角色扮演的"童话议会",当花木兰与舒克贝塔鼠共同讨论勇气定义时,儿童在认知冲突中建构起更包容的人格框架。

在解构与重建之间培育完整人格

当公主脱下华服学习编程,当老鼠登上讲堂传授生存智慧,这种叙事革命本质上是对人格教育本质的回归,正如杜威所说:"教育即经验的改造与重组。"在这个价值日益多元的时代,我们需要更多打破角色枷锁的童话,让每个孩子都能在流动的角色体验中,生长出不被定义的人格力量,或许真正的教育魔法,就藏在老鼠与公主相遇时,那破除偏见的会心一笑之中。

(全文共1587字)