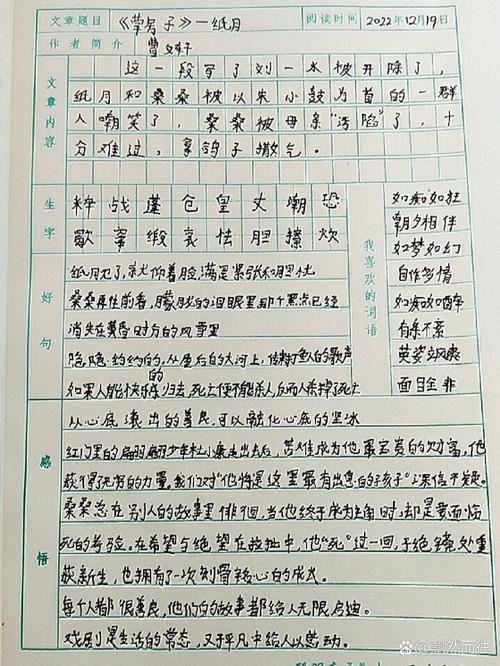

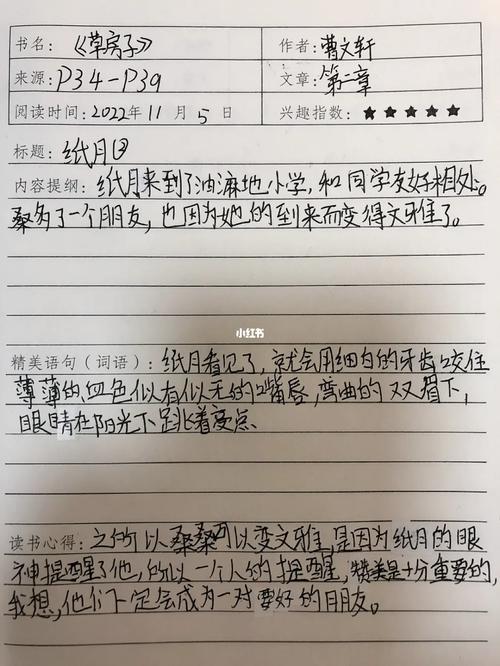

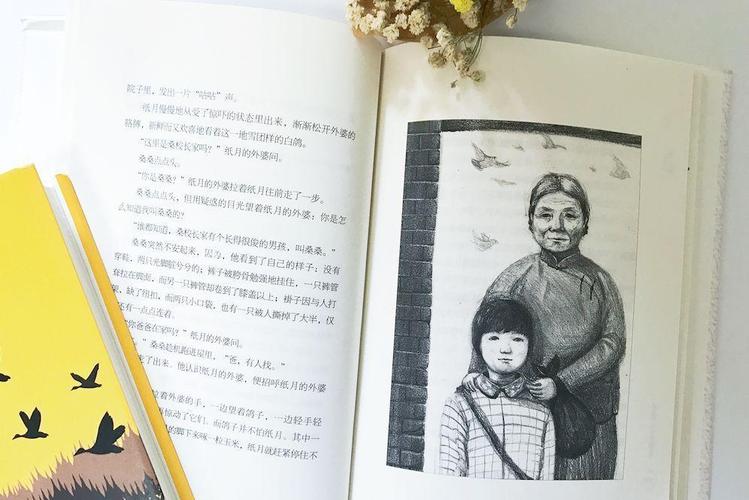

纸月形象的双重隐喻 在《草房子》第二章的油麻地小学里,纸月这个转学生的到来犹如投入平静水面的石子,这个梳着细长辫子、会念《关雎》的少女,其形象建构中蕴含着曹文轩对传统与现代教育的深刻思考,当我们细读文本时会发现,纸月书包里总装着的蓝印花布手帕,既是江南水乡的文化符号,也是她敏感内心的保护壳。

在桑桑视角的叙述中,纸月的"白净"与乡村孩子的"黝黑"形成视觉反差,这种外在差异暗示着城乡文化碰撞,她背诵《诗经》时展现的古典文学素养,与油麻地小学正在进行的现代教育形成互文关系,这种文化身份的错位,恰是作者对当代教育中文化传承断裂现象的隐喻。

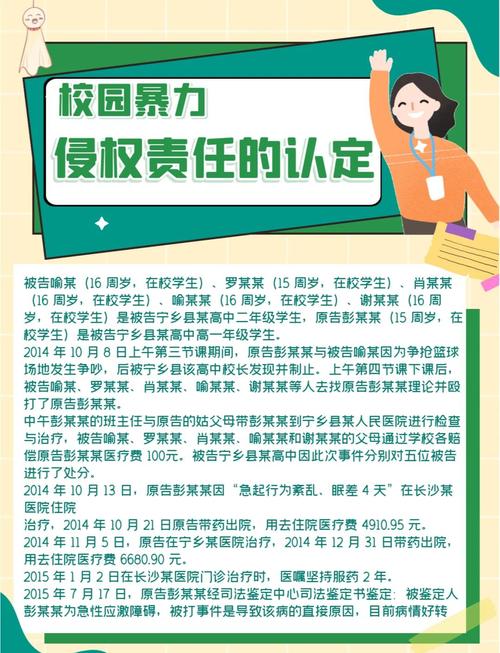

教育场域中的性别启蒙书写 纸月遭遇男生欺凌时展现的隐忍姿态,折射出90年代乡村教育中的性别意识困境,当她被刘一水等人围堵在桥头,选择"既不哭也不喊"的应对方式,这种超出年龄的隐忍背后,是传统性别规训与儿童天性的矛盾,曹文轩在此处设置的情节张力,恰为教育者提供了讨论性别平等的绝佳素材。

在当代教育语境下重读这个场景,我们会发现其中蕴含的性别教育契机,当纸月最终被桑桑解救,两个孩子在芦苇丛中的对话,实际上完成了对传统性别角色的双重突破——柔弱与勇毅、被动与主动的界限在此消融,这种叙事设计为课堂教学中的性别平等教育提供了生动的文学样本。

诗意栖居:乡土文学的美育价值 曹文轩笔下的纸月总带着"江南水雾般的忧郁",这种审美意象的营造具有独特的美育价值,当孩子们在晨读时听纸月念诵"关关雎鸠",古典诗词的韵律美与江南水乡的自然美产生共振,这种文学化的美育场景,对当代标准化课堂中的审美教育具有启示意义。

在具体教学实践中,教师可以引导学生关注文中对纸月服饰、语言、行为的诗意描写,例如蓝印花布与白瓷肌肤的色彩对照,轻声细语与课间喧闹的听觉反差,这些细节构成的美学图景,能够有效培养学生的审美感知力,通过分析"她走路时,仿佛脚不沾地"这样的文学语言,可以启发学生理解人物塑造中的诗意手法。

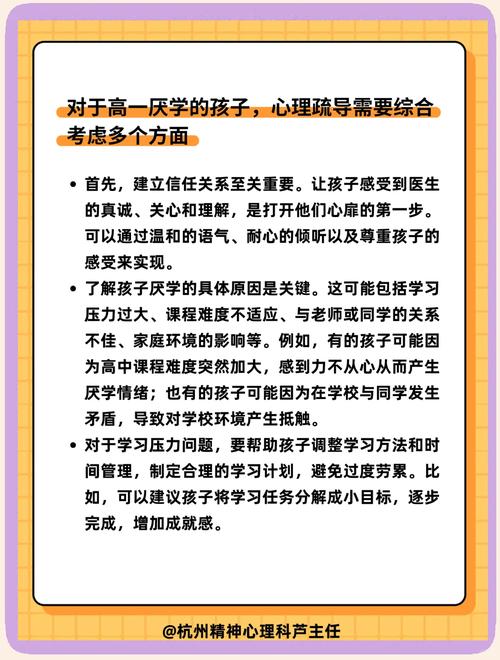

教育启示:从文学叙事到生命教育 纸月背负的不仅是书包,还有原生家庭的情感创伤,文中隐晦提及的母亲故事,构成了这个少女的精神重负,当她在雨中独自徘徊,这种文学化的孤独体验,恰是开展生命教育的珍贵素材,教育者可以借此引导学生探讨"如何面对生命中的缺憾"这一永恒命题。

在具体教学设计中,可以设置"给纸月写封信"的写作任务,让学生通过角色代入理解他人处境,或是组织"生命中的负重与飞翔"主题讨论,将文学体验转化为对现实生活的思考,这种从文本到生命的教学转化,正是文学教育的核心价值所在。

教学实践:多维度的课堂建构

-

文化密码破译课:引导学生收集文中关于江南文化的细节描写,制作"纸月的文化行囊"思维导图,从蓝印花布到《诗经》吟诵,分析传统文化在人物塑造中的作用。

-

性别意识工作坊:设计角色扮演活动,让学生分别体验欺凌者、被欺凌者、旁观者视角,结合文本讨论"当代校园如何建立性别友好的成长环境"。

-

诗意语言工坊:选取文中5处典型的环境描写,进行"文字转画面"的创意写作训练,例如将"她的眼睛像浸在清水里的黑葡萄"改写为分镜头脚本。

-

生命教育剧场:根据纸月的故事编排教育戏剧,重点呈现她在油麻地的成长转变,通过戏剧创作理解"创伤与治愈"的主题。

经典重读的现代性转化 在信息化教育时代重读《草房子》,需要教育者进行创造性的文本阐释,纸月带来的"文化冲击"可以类比当代的跨文化交际情境,她面对欺凌时的沉默可以连接网络时代的校园暴力问题,这种经典文本的现代转化,使其保持持续的教育生命力。

建议教师在教学中引入对比阅读,将纸月的故事与当下青少年的成长困境并置讨论,例如比较90年代乡村校园与当代城市学校的社交规则差异,探讨不变的人性主题,这种时空对话式的教学设计,能有效提升学生的批判性思维能力。

文学镜像中的教育真谛 《草房子》第二章通过纸月这个"外来者"视角,完成了对乡村教育生态的立体呈现,在这个充满诗性与痛感的故事里,我们看到的不仅是某个特定年代的校园记忆,更是永恒的教育命题——如何在文化碰撞中守护童心,怎样在性别规训中寻找平衡,以及文学教育如何照进现实人生。

当纸月最终融入油麻地小学,这个叙事闭环隐喻着教育的本质:不是强势的同化,而是不同生命形态的相互滋养,这提醒当代教育者,真正的教育应该如江南春雨般润物无声,在尊重差异中实现精神成长,这或许就是曹文轩通过"纸月"留给我们的教育密码,等待每一代教育工作者去破译与传承。

(全文共计2198字)