文本的镜像叙事与成长寓言 在曹文轩的《草房子》中,"白雀"章节以其独特的叙事张力构建了青少年成长过程中的重要精神图式,这个发生在油麻地小学的师生爱情故事,通过少年桑桑的视角折射出成人世界的复杂光谱,作为教育场域中的观察者,桑桑既是故事的见证者,又是不自觉的参与者,这种双重身份使得文本形成了镜像般的叙事结构——当成人沉浸于情感漩涡时,少年正在经历认知世界的裂变与重构。

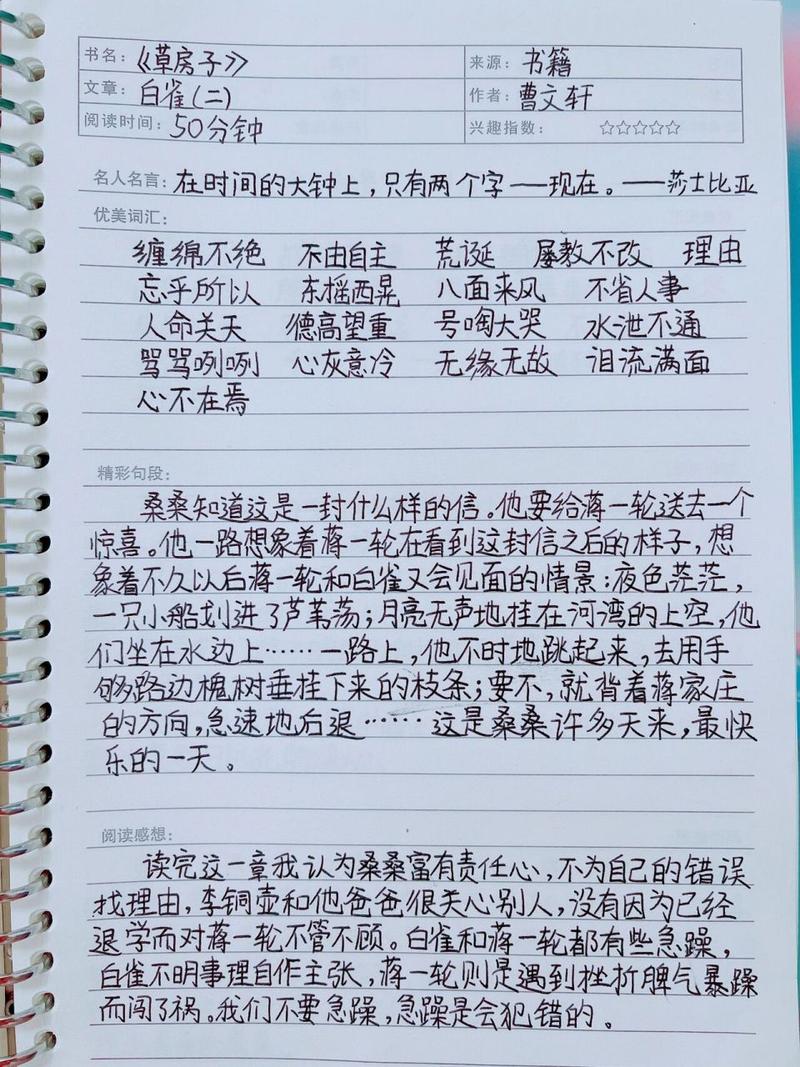

白雀与蒋一轮的爱情悲剧表面上遵循着传统文学中"门第差异"的叙事逻辑,但深入文本肌理会发现,真正构成阻碍的是教育场域中权力关系的异化,作为校长的桑乔对女儿婚姻的干预,本质上折射出乡村知识分子在传统伦理与现代意识间的撕裂,这种撕裂通过桑桑无意间丢失信件的关键情节具象化,暗示着成人世界精心维护的秩序在少年视角下的脆弱性。

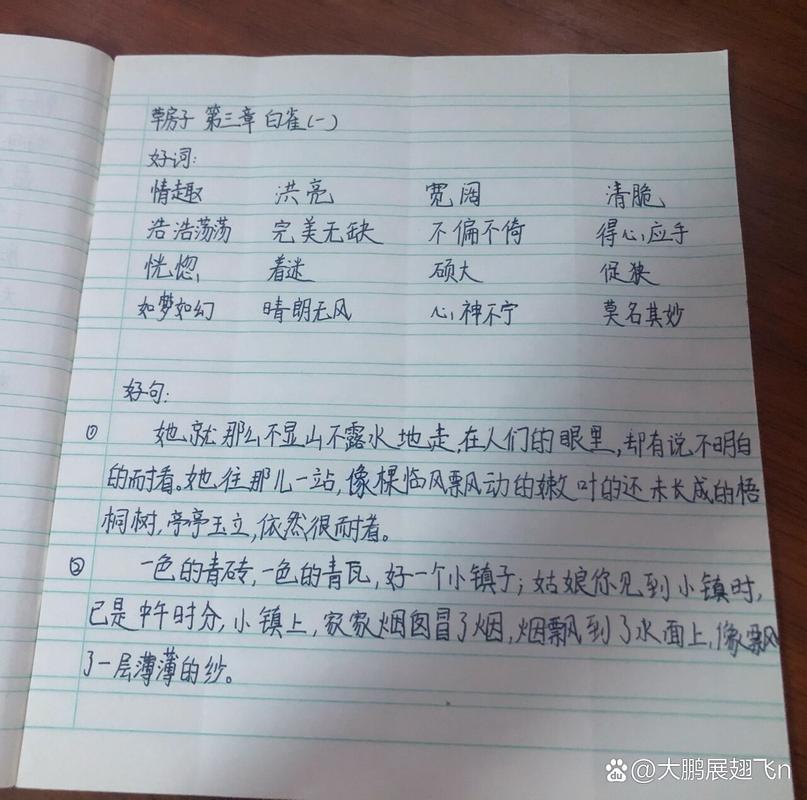

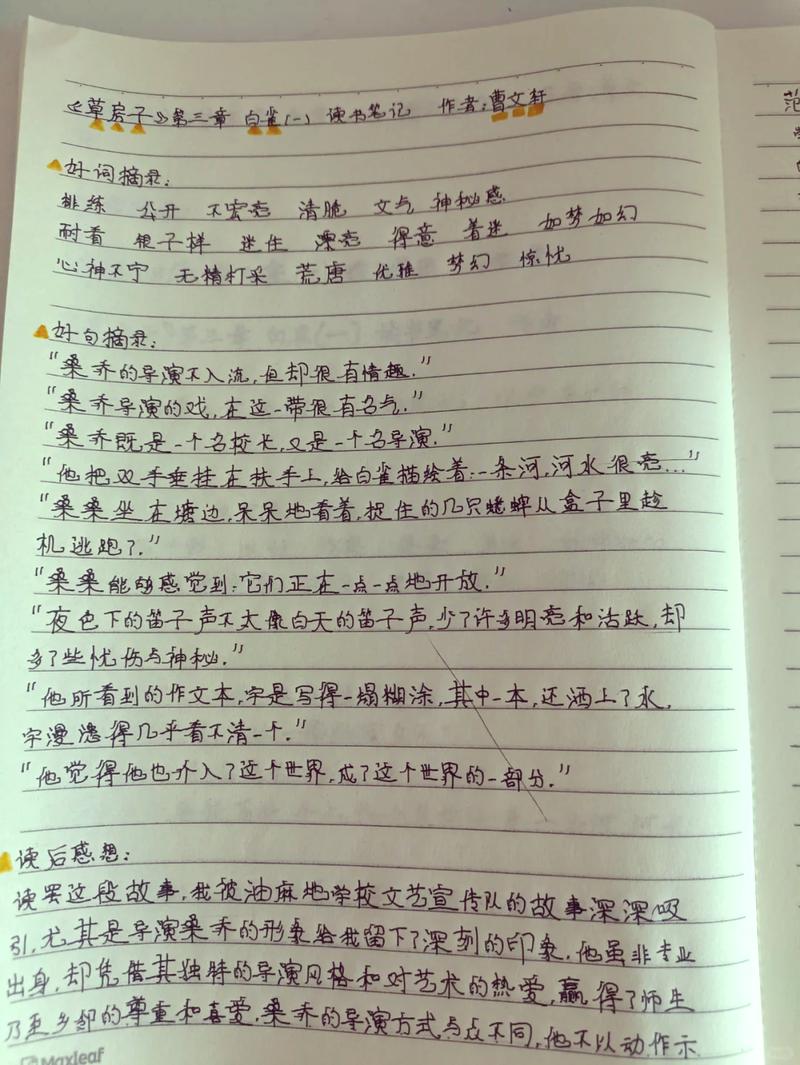

情感启蒙的三重维度解析 在桑桑的认知体系中,白雀的出现标志着情感认知的初次觉醒,这个江南女子的形象构建颇具象征意味:月白色夹袄与芦苇丛的意象互文,手抄歌谱中流转的《采红菱》曲调,共同构成少年对"美"的原始感知,这种审美启蒙不同于课堂教育的规训,而是在自然场域中完成的感性认知跃迁。

蒋一轮的笛声在文本中具有特殊的叙事功能,当悠扬的曲调穿越教室飘向白雀的窗口,音乐成为沟通两个世界的媒介,教育者与被教育者的身份在此发生微妙倒置——教师通过艺术表达完成自我救赎,学生则在聆听中领悟情感的复杂性,这种角色转换解构了传统师生关系的固有范式,展现出教育场域中更为本质的人性互动。

信件丢失事件作为叙事转折点,暴露出成人世界的认知局限,桑乔校长发现私情后的震怒,与其说是对女儿未来的担忧,不如说是对教育权威受到挑战的本能防御,这种反应与少年桑桑因内疚产生的心理创伤形成对照,揭示出教育者自身的情感盲区——当他们在维护所谓"正确"时,往往忽视了情感教育的本质是理解与共情。

教育场域的伦理困境 油麻地小学作为叙事空间,其物理边界与精神疆域形成有趣对应,白墙黑瓦的校舍与芦苇荡的自然景观构成二元空间结构,前者象征制度化教育,后者隐喻自由生长的人性,白雀与蒋一轮在芦苇丛中的相会,实则是逃离规训体制的精神突围,这种空间选择暗示着情感本真性与教育异化间的永恒张力。

桑乔校长的人物塑造极具典型意义,作为乡村教育掌舵者,他勤勉治校的形象与其在女儿婚事上的专制形成强烈反差,这种矛盾性恰恰映射出特定历史语境下知识分子的生存困境:既要充当现代文明的传播者,又难以摆脱传统伦理的深层桎梏,他对白雀的偏见本质上是将教育对象物化为考核指标的价值错位。

信件作为关键物象承载着多重叙事功能,其流转过程构成精妙的情节链:从桑桑受托时的郑重其事,到丢失后的惶惑不安,直至最终引发情感风暴,这个过程中,看似偶然的丢失事件实则揭示必然——在过度强调秩序的教育体系中,真实情感的传递注定充满坎坷与误解。

成长教育的现代启示 当代情感教育亟待重建的价值维度,在"白雀"章节中获得深刻启示,教育者需要超越简单的道德评判,建构理解多元情感的认知框架,蒋一轮在课堂上的神思恍惚与教学创新间的矛盾状态,提示我们情感体验与职业伦理可以存在建设性的对话空间。

书信时代的情感表达方式对数字原住民具有特殊教育意义,白雀手写歌谱的细节、蒋一轮反复修改信件的执着,这些慢节奏的情感互动在即时通讯时代更显珍贵,教育工作者应当引导学生体会文字承载的情感重量,培养深度沟通的能力。

《草房子》通过少年视角展现的成长创伤,为当代教育提供重要镜鉴,桑桑在事件中经历的困惑、内疚与成长,揭示出情感教育不应回避生活本身的复杂性,好的教育应当创造安全的空间,让学生在见证他人故事的过程中,逐步建立对人性复杂性的认知与包容。

重读"白雀"章节,我们在凄美的爱情叙事背后,看到的是一幅乡村教育的精神图谱,那些在芦苇荡中飘散的笛声,课桌上泛黄的信笺,以及少年眼中闪烁的困惑,共同构成了中国教育现代化进程中的生动注脚,这个发生在草房子里的故事提醒着我们:真正的教育,永远是关于理解人性、守护纯真与重建希望的永恒事业,当教育者能够以更开放的胸怀面对情感的复杂性,油麻地的白雀终将在更多少年心中找到栖息的枝桠。