在曹文轩的文学世界里,油麻地小学的草房子始终飘荡着童真的气息,而第一章"秃鹤"便如同打开成长密码的钥匙,将孩童世界的纯真与残酷、脆弱与坚韧展现得淋漓尽致,这个关于"秃鹤"陆鹤的故事,不仅是一个男孩与秃头抗争的成长史,更是一面照见当代教育本质的明镜。

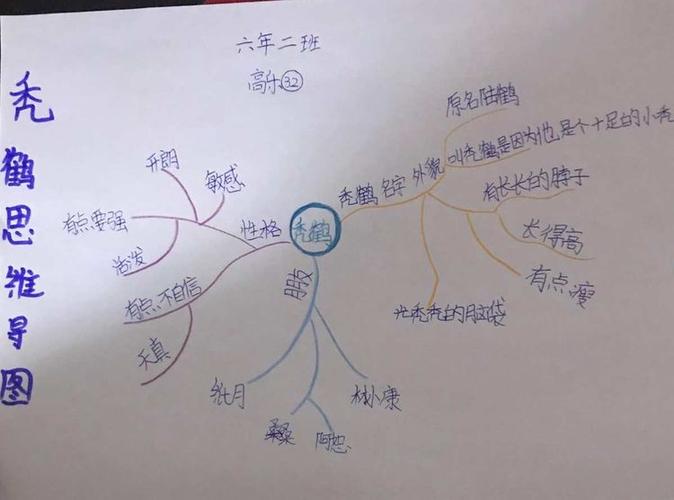

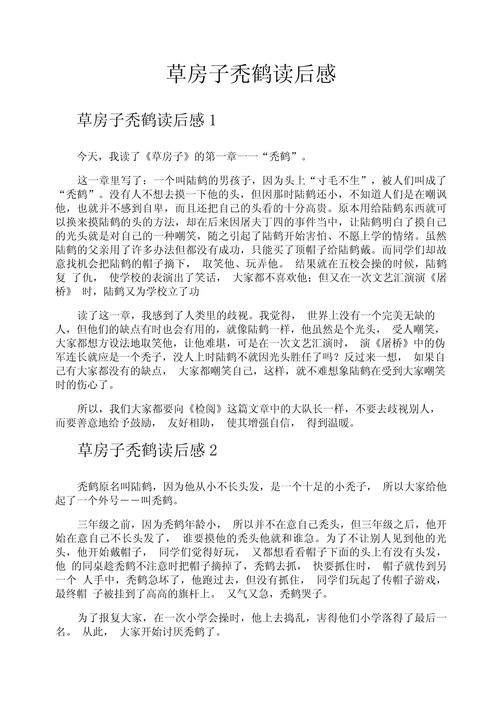

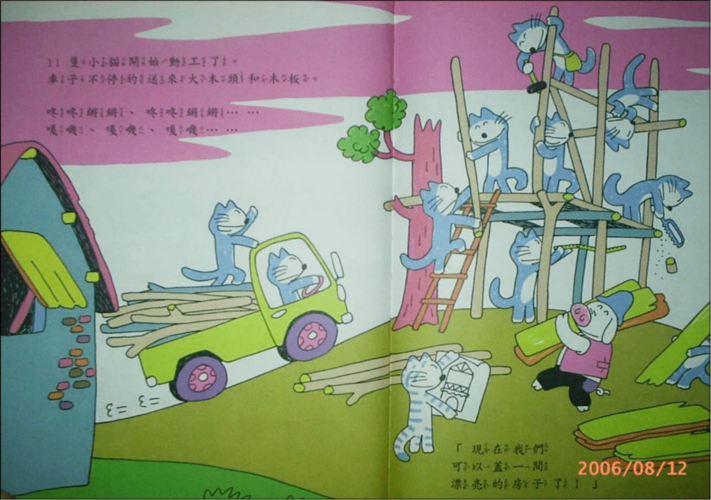

秃头困境:儿童世界的"异类"烙印 当陆鹤顶着光亮的秃头走进油麻地小学时,他未曾想到这个生理特征会成为撕开童年纯真的利刃,同学们最初用新奇的眼光打量这颗"像打了蜡的鸭蛋",随着时间推移,好奇演变成恶意的捉弄,那些在操场上追逐着触摸秃头的手掌,课堂上此起彼伏的窃笑,像细密的针尖刺穿着少年的自尊,这个看似荒诞的校园场景,实则折射出儿童群体中残酷的"异类识别机制"。

在儿童社会学视角下,群体对"异常者"的排斥往往源自本能的社会化需求,秃鹤的遭遇揭示了一个教育真相:当差异成为被攻击的靶心时,正是教育介入的最佳时机,可惜班主任蒋一轮最初的解决方式——要求秃鹤戴帽上学,虽然暂时缓解了冲突,却让少年在烈日下捂出满头痱子,这种以压抑个性为代价的"表面和谐",恰是教育者需要警惕的误区。

尊严觉醒:从被动承受走向主动抗争 当秃鹤在会操比赛中愤然掷帽,导致班级失去荣誉时,这个戏剧性的转折点蕴含着深刻的心理转变,少年用玉石俱焚的方式反抗集体暴力,看似幼稚的报复行为背后,是自我意识觉醒的惊雷,曹文轩在此处展现了惊人的笔力:被推搡到角落的自尊心,往往会在某个临界点迸发出惊人的力量。

教育心理学研究表明,12-14岁正是自尊体系建构的关键期,秃鹤在经历"戴帽—摘帽"的反复后,开始主动解构他人赋予的"耻辱符号",他用生姜擦头皮期待生发的执着,冬日里坚持光头的倔强,都是青少年在寻找自我认同过程中的珍贵尝试,这些细节提醒教育者:当孩子开始在意他人评价时,正是引导其建立健康自我认知的重要契机。

救赎之路:在群体认同中重构自我 故事最动人的转折出现在文艺汇演环节,当无人愿演光头伪军长时,秃鹤主动请缨的举动完成了尊严重建的壮美仪式,月光下那个认真背诵台词的身影,演出时近乎虔诚的表演状态,让曾经的"缺陷"转化为独特的艺术优势,同学们掌声雷动的瞬间,完成了从排斥到接纳的群体心理转变。

这个充满隐喻的桥段揭示着教育的重要法则:真正的接纳不是消除差异,而是让差异找到合适的绽放方式,正如存在主义教育观强调的"成为独特的自己",秃鹤的救赎之路印证了每个孩子都需要找到自我价值实现的通道,当教育能为差异提供转化空间时,"缺陷"就能升华为照亮成长道路的星辰。

教育启示录:守望童年的精神原乡 重读"秃鹤"章节,油麻地小学的故事给予现代教育三重启示:儿童世界的"残酷"往往源自认知的局限,需要教育者用智慧引导共情;尊严教育不是空洞的说教,而要创造让优点自然显现的契机;最重要的是,每个"特殊"孩子内心都住着渴望被看见的灵魂,就像秃鹤在月光下练习倒立时,那个倔强而美丽的剪影。

在当今依然存在校园霸凌的教育现实中,"秃鹤"的启示愈发珍贵,当我们看到学生中那些"特别的鹤",教育者的责任不是强迫其融入雁阵,而是帮助每只鹤找到属于自己的飞翔姿态,正如油麻地的草房子在岁月中风蚀却依然挺立,真正的教育应该是守护童年尊严的精神原乡,让每个孩子都能在接纳中生长出对抗风雨的勇气。

这个发生在草房子里的成长寓言,最终让我们懂得:教育最动人的光芒,不在于消除所有差异,而在于让每个独特的存在都能找到尊严的支点,当秃鹤在晨光中昂起头颅,我们看到的不仅是一个男孩的成长,更是教育应有的温度与力量。