雪夜里的童话之光

1980年的寒冬,上海老式弄堂的台灯下,时年60岁的儿童文学作家嵇鸿执笔写下《雪孩子》的最后一个句点,这个源自民间传说的童话故事,在作家的笔下焕发出新的生命力,当这篇作品于次年刊登在《小朋友》杂志时,谁也不曾料到,这个用胡萝卜当鼻子、煤球作眼睛的雪人形象,会在改革开放初期的文化土壤中生根发芽,最终成为影响三代人的经典儿童文学符号。

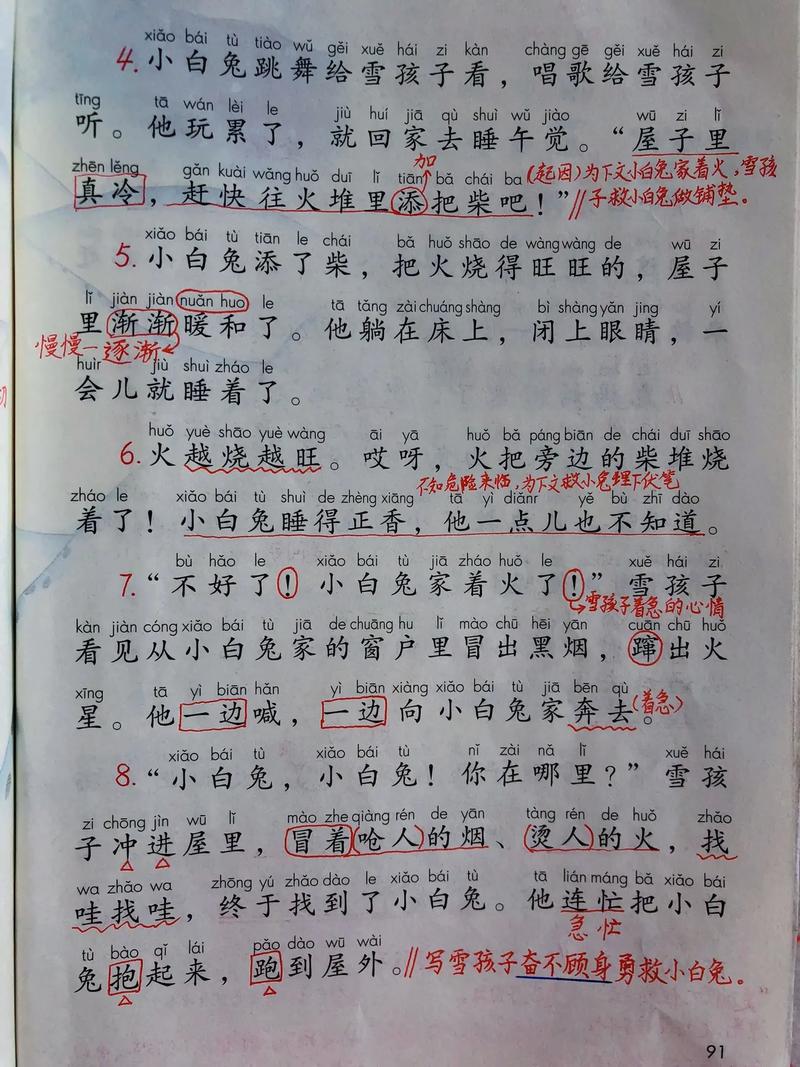

故事以北方雪原为背景,讲述了小白兔与雪孩子纯真友谊的诞生与升华,当小木屋意外失火,雪孩子为救朋友毅然冲入火海,最终在阳光下化作云朵的结局,既蕴含着传统童话的奇幻色彩,又闪烁着现代人文主义的光辉,这种在生命教育中平衡现实与理想的叙事智慧,正是嵇鸿作品超越时代的核心密码。

叙事解构:童话外壳下的教育密码

在看似简单的故事表层之下,《雪孩子》的叙事结构暗含着精妙的教育设计,从角色设定来看,雪孩子作为"非人"的存在,既保持了孩童般的天真烂漫,又具备超现实的救赎能力,这种双重属性恰如其分地搭建起儿童认知的阶梯——通过拟人化手法降低理解门槛,借助奇幻元素拓展想象空间。

故事中三次关键转折构成教育闭环:雪孩子的诞生对应生命认知,火场救援展现责任担当,化云升空阐释生死循环,这种递进式叙事契合儿童心理发展规律,将抽象的生命教育具象化为可感知的童话场景,当雪孩子化作云朵轻抚小白兔面颊时,死亡不再是恐怖的终点,而是生命形态的转换,这种东方哲学式的生死观启蒙,在1980年代的儿童文学中显得尤为珍贵。

文化基因:东方美学中的教育智慧

嵇鸿笔下的童话世界,深深植根于中华传统文化的沃土。《雪孩子》中随处可见的东方审美意象——皑皑白雪象征纯洁品性,红彤彤的胡萝卜暗含喜庆吉祥,云朵化形呼应"天人合一"的哲学观,这些文化符号的运用,使作品超越单纯的故事叙述,成为传统文化启蒙的生动教材。

在价值传递层面,作品摒弃说教式的道德灌输,转而采用"润物细无声"的浸润策略,雪孩子舍己救人的壮举,不是源于外在的道德律令,而是发自本心的情感选择,这种将美德教育融入故事情节的处理方式,与《二十四孝》等传统教化文本形成鲜明对比,展现出新时代儿童文学的人本转向。

教育启示:童话照进现实的生命课堂

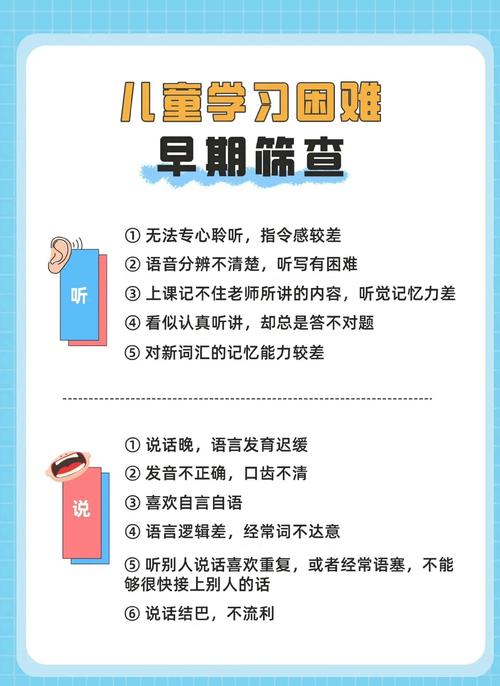

当我们将目光投向当代教育现场,《雪孩子》的现代启示愈发清晰,在生命教育领域,它提供了"情感体验式教学"的经典范例,某小学教师创设"雪孩子守护计划",引导学生照顾班级绿植,在植物生长周期中理解生命责任;某幼儿园通过"化雪实验",让孩子们观察水的三态变化,在科学探究中感悟生命转化。

在情感教育层面,故事中"付出不求回报"的友谊模式,为处理独生子女社交问题提供了文化药方,心理咨询师发现,共同阅读《雪孩子》的儿童群体,在分享行为测试中表现出更高的主动性,这种文学移情效应,印证了优秀童话对儿童社会化的积极影响。

代际对话:经典文本的传承创新

面对Z世代儿童的阅读习惯变迁,《雪孩子》正在经历跨媒介的重生,2018年上海美术电影制片厂推出4K修复版动画,通过数字技术强化雪景的粒子效果,使雪花飘落呈现出晶莹剔透的质感,北京某儿童剧团创新改编音乐剧版本,用全息投影展现雪孩子化云的瞬间,在剧场穹顶营造出银河倾泻的视觉奇观。

这些创新实践揭示出经典文本的当代转化路径:坚守精神内核,创新表现形式,当"00后"读者在VR设备中亲手堆砌虚拟雪人,当人工智能助手为每个孩子生成专属的雪孩子故事,传统文化基因正在新技术载体中延续血脉。

永恒之问:我们该给孩子怎样的童话

回望《雪孩子》四十载传播史,其持久生命力的奥秘恰在于"真善美"的永恒共鸣,在功利主义蔓延的当下,这个故事提醒我们:好的儿童文学不应是精致利己主义的培养皿,而应该成为照亮精神世界的星光。

当我们重读雪孩子融化时的独白:"我要飞了,飞到天空里去,变成一朵白云",这不仅是童话角色的谢幕词,更应成为教育者的座右铭,每个孩子心中都住着一个雪孩子,教育者的使命不是塑造完美的冰雕,而是守护那颗向善的种子,让它迎着阳光自然生长,最终化作滋润心田的云朵。

在这个算法推送童话、AI创作故事的时代,《雪孩子》所承载的手工温度显得愈发珍贵,它告诉我们:真正打动人心的教育,永远是雪孩子式的心意——纯粹如初雪,温暖似冬阳,在付出中成就生命的完整,于消融处见证永恒的价值。