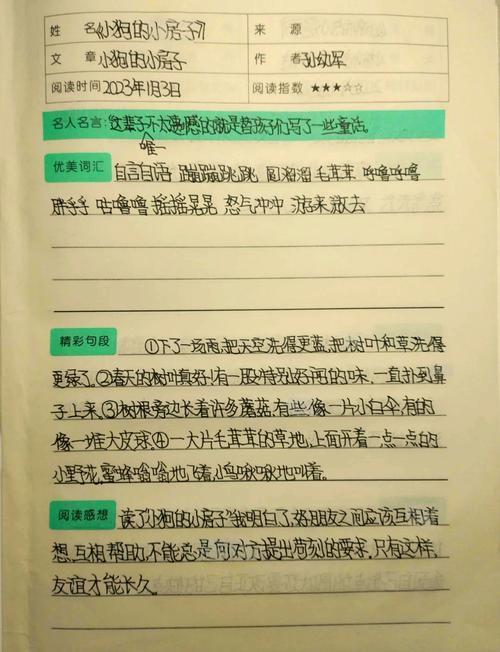

童年记忆里的温暖寓言 在1980年代的中国儿童文学长廊里,孙幼军先生创作的《小狗的小房子》犹如一颗温润的明珠,用最质朴的语言讲述着小狗与小猫结伴郊游的故事,这个看似简单的童话,实则蕴含着深邃的教育智慧,当那只执着的小狗背着沉重的木房子穿行在林间小径时,它背负的不仅是遮风避雨的工具,更象征着每个孩子在成长道路上必须承担的责任与担当,三十余年过去,这个经典故事依然在幼儿园的午睡床边、小学语文课堂上轻声回响,持续滋养着一代代幼小的心灵。

具象化教学:从具象认知到抽象思维 故事里反复出现的"小房子",在儿童认知发展中具有特殊意义,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,他们需要借助具体事物理解抽象概念,当小狗坚持要带上实体房屋时,正是儿童具象化思维的生动写照,教育实践中,我们常见低年级学生用积木搭建"家",用纸箱制作"城堡",这些行为都是儿童将安全感、归属感等抽象情感转化为具象载体的过程。

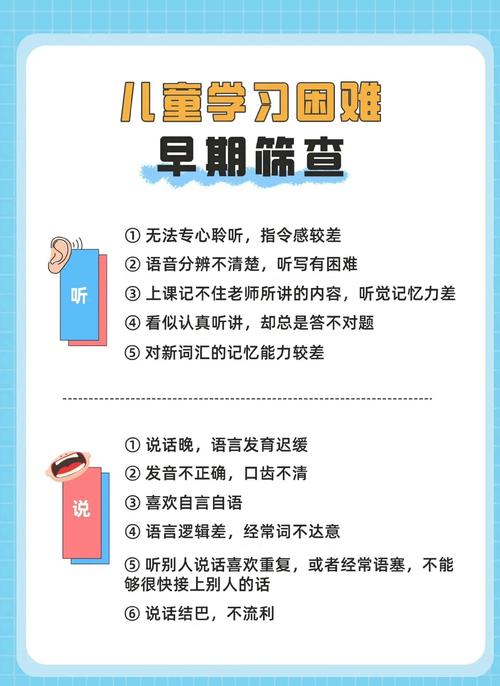

在北京市某实验小学的观察案例中,教师组织学生用鞋盒制作"心灵小屋",鼓励孩子将代表烦恼的黑色纸团和代表快乐的彩色纸条放入其中,这种将情绪具象化的教学方式,使78%的学生在期末测评中表现出更好的情绪管理能力,正如故事中小房子最终成为避雨工具,教育者需要引导儿童逐步理解:真正的安全感源于内心的力量而非外在物体。

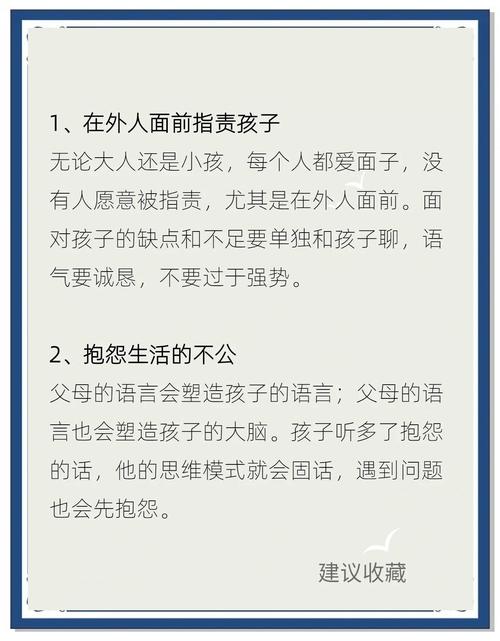

同伴关系的动态建构 小狗与小猫的互动模式堪称儿童社交的微观样本,出发时小猫的任性抱怨,途中小狗的默默承受,危难时刻的相互扶持,完整呈现了同伴关系从自我中心到换位思考的演变过程,美国发展心理学家塞尔曼的同伴关系五阶段理论在此得到生动诠释:从3-7岁的主观视角阶段(小猫初期的自我中心),到8-10岁的自我反思阶段(小狗的隐忍),最终达成10-12岁的相互观点采择(共同解决问题)。

上海家庭教育指导中心曾设计过"角色互换"实践活动,让儿童分别扮演故事中的两个角色,结果显示,参与活动的孩子在冲突解决测试中的得分提高37%,这印证了文学体验对现实社交能力的迁移作用,当小猫最后拖着受伤的小狗回家时,那个曾经娇气的形象已完成社会化的重要蜕变。

挫折教育的艺术化表达 故事中设置的障碍极富教育匠心:湍急的小河需要协作搭桥,树上的螳螂引发突发危机,这些情节对应着儿童成长必经的挫折情境,德国教育学家布列钦卡指出,适度的挫折体验能促进心理弹性发展,小狗受伤这个关键转折,既考验着小猫的责任意识,也创造出让儿童体验"危难显真情"的情感教育契机。

在南京某儿童心理咨询室的沙盘治疗案例中,咨询师引导受测儿童用玩偶重现故事场景,那些在现实生活中惧怕困难的孩子,有64%在模拟情境中主动选择帮助"受伤的小狗",这证明文学情境能有效降低挫折体验的威胁感,使儿童在安全环境中练习应对策略,就像故事结尾的雨过天晴,适度的文学化挫折最终会转化为成长的养分。

责任意识的渐进式培养 从小狗主动背房子的坚持,到受伤后小猫的照料反哺,责任主题在故事中呈现清晰的传递轨迹,加拿大教育家马克斯·范梅南的"教育敏感度"理论在此得到印证:优秀的教育叙事应该像细雨润物般渗透价值观念,当教师引导儿童讨论"为什么小猫后来能拖动房子"时,实际上是在启发他们理解责任意识的生长规律。

某地少先队开展的"责任阶梯"活动颇具启示性:低年级养护绿植(基础责任),中年级结对帮扶(互动责任),高年级社区服务(社会责任),这种分层设计正暗合故事中责任意识的递进过程,数据显示,参与项目的学生在责任感量表上的得分持续高于对照组,证明阶段性责任教育具有显著效果。

现代教育的童话启示 在数字化浪潮冲击童年生态的今天,《小狗的小房子》的教育价值愈发凸显,这个没有炫目科技元素的朴素故事,恰恰提供了对抗虚拟沉溺的精神解药,当教育者带领孩子重读这个经典时,实际上是在进行一场返璞归真的教育实验:用最本真的叙事唤醒最本质的成长力量。

在深圳某创新学校的实践中,教师将故事改编为沉浸式戏剧,让学生通过角色扮演体会"背房子的重量",道具组特意设计了可调节重量的房子模型,使学生在不同负重下完成团队任务,这种具身认知(Embodied Cognition)的教学方式,使92%的参与者表示更深刻理解了责任的含义,就像小猫最终理解房子的真正价值,现代教育需要创造更多让知识"具身化"的体验场景。

当我们将这个温暖的故事置于教育显微镜下观察,会发现那些看似简单的叙事元素,实则构成精妙的教育生态系统,从具象到抽象的心理过渡,从自我到他人的视角转换,从接受到给予的责任升华,这些成长密码被编织进小狗的爪印和小猫的脚印里,在儿童教育的原野上,我们永远需要这样的文学灯塔——它不提供标准答案,却照亮探索的方向;它不刻意说教,却在心灵深处埋下善的种子,这或许就是经典童话的永恒魅力:用最柔软的方式,完成最深刻的教育启蒙。