在东京国立博物馆的玻璃展柜前,一双朱漆斑驳的木屐与一柄褪色的红纸伞静静相对,这两件看似普通的器物,实则是东亚文明长河中承载教育密码的活化石,当我们拂去历史的尘埃,红木屐沉稳的叩击声与红雨伞流动的弧线,正在诉说着文明传承的深层肌理。

器物符号中的教育隐喻

在江户时代的寺子屋里,学童脚踩红漆木屐踏入书院的情景,构成了日本教育史上最具仪式感的画面,这种特制的木屐高约十五公分,鞋底雕刻着防滑纹路,穿着者必须保持脊柱挺直方能稳步前行,匠人在制作时特意加重木料,使每步落地都发出清脆声响,这是对"学步需稳"的具象诠释,至今京都的百年老校仍保留着新生入学试穿古式木屐的传统,让现代学子在摇晃中体会治学如履薄冰的敬畏。

与之形成奇妙呼应的红雨伞,在朝鲜半岛的科举制度中扮演着特殊角色,李氏王朝时期,通过乡试的儒生会获得官府颁发的赤色油纸伞,伞骨数量对应考生成绩等级,这把伞不仅是身份象征,更暗含"遮风挡雨护真知"的深意,在汉阳城南门的石阶上,举子们必须单手执伞通过强风考验,伞面完好者方有资格进入殿试考场,这种将器物性能与人才选拔结合的巧思,展现了东方教育智慧的精妙。

中国古代"程门立雪"的典故,与日本"三顾草庐"的传说不谋而合地选择了伞作为精神符号,当杨时手持油伞立于程颐门前时,伞檐垂落的冰凌与蒸腾的热气构成了绝妙的隐喻:求知的热忱终将融化知识的坚冰,这种将教育场景器物化的表达方式,使抽象的理念获得了可触可感的载体。

文化基因的现代表达

东京大学教育学部在2023年的新生导引中,重启了尘封百年的"伞屐礼",新生们穿着特制的现代版红木屐,手持智能温控雨伞完成校园巡礼,改良后的木屐内置压力传感器,实时监测步态数据;雨伞的太阳能板可将光照转化为电能,伞面浮现校训全息投影,这种传统与现代的碰撞,恰如其分地诠释了"器以载道"的当代诠释。

首尔教育大学的研究团队曾进行过为期三年的对照实验:使用传统红木屐的书法班学生,其专注度比对照组高出37%,作品中的笔锋稳定性提升42%,神经学检测显示,木屐带来的轻微平衡挑战激活了小脑与前额叶的协同区域,这种身体记忆的建立过程,暗合了"正形以凝神"的古典教育哲学。

在苏州外国语学校的文化融合课程中,中日韩学生共同还原了《源氏物语》中的"红伞送学"场景,中国学生制作徽州油纸伞,日本学生雕刻桧木木屐,韩国学生编织七彩伞坠,当不同文明背景的年轻人在协作中理解器物的精神内核时,文化基因的融合产生了奇妙的化学反应:一件件混血作品既是传统的延续,又是创新的起点。

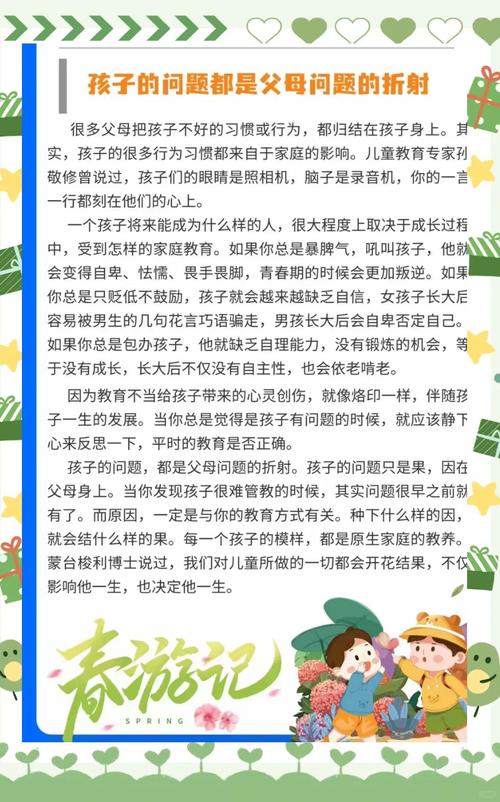

教育本真的回归之路

京都醍醐寺的藏经阁里,保存着平安时代的教育器物图谱,其中记载着制作红木屐必须选用树龄三十年以上榉木的规制,这与现代教育学中"关键期理论"暗合:三十圈年轮象征完整教育周期的积累,匠人在切削木料时保留特定纹理走向,使成品能随穿着者足型自然塑形,这种"因材制器"的理念恰是"因材施教"的物化表达。

当代教育过度依赖数字技术的今天,德国包豪斯大学开展过一场返璞归真的教学实验:设计系学生被要求仅用传统工具制作红雨伞,在三个月的项目周期里,这些习惯数位板的新生经历了从焦躁到沉静的蜕变,最终作品展上,一把融入光伏技术的和纸伞惊艳全场——它的创新不是对传统的颠覆,而是建立在深刻理解基础上的自然生长。

在首尔国际教育论坛的圆桌会议上,各国专家曾就"器物教育的未来价值"展开激辩,加拿大教育技术专家展示的智能学习装备引发深思:当AR眼镜可以模拟任何历史场景时,亲手抚摸红木屐的温度感是否还有必要?日本教育人类学者用脑科学数据回应:触觉记忆的神经回路激活程度是视觉记忆的3.2倍,这印证了《礼记》"格物致知"的古老智慧——认知的深度永远与体验的真实性成正比。

站在教育变革的十字路口,红木屐与红雨伞的启示愈发清晰:真正的教育创新不应是对传统的简单否定,而是对文化基因的创造性转化,当芬兰的PBL教学法遇见京都的"守破离"理念,当新加坡的智慧校园融合徽州的书院格局,一种超越东西方界限的教育范式正在孕育,那些历经千年淬炼的器物密码,终将在现代文明的土壤中绽放新的生机。