前言:教育场域中的隐喻

清晨的教室里,一位班主任在检查卫生时,偶然在储物柜角落发现了一只发黄发硬的臭鞋垫,这件看似微不足道的小事,却引发了一场关于教育本质的深度讨论——当我们在课堂上讲授知识时,是否忽略了那些真正影响学生成长的细节?这个被遗忘的鞋垫,恰如一面镜子,折射出当代教育中那些被忽视的隐性课程。

臭鞋垫的隐喻:被忽视的教育细节

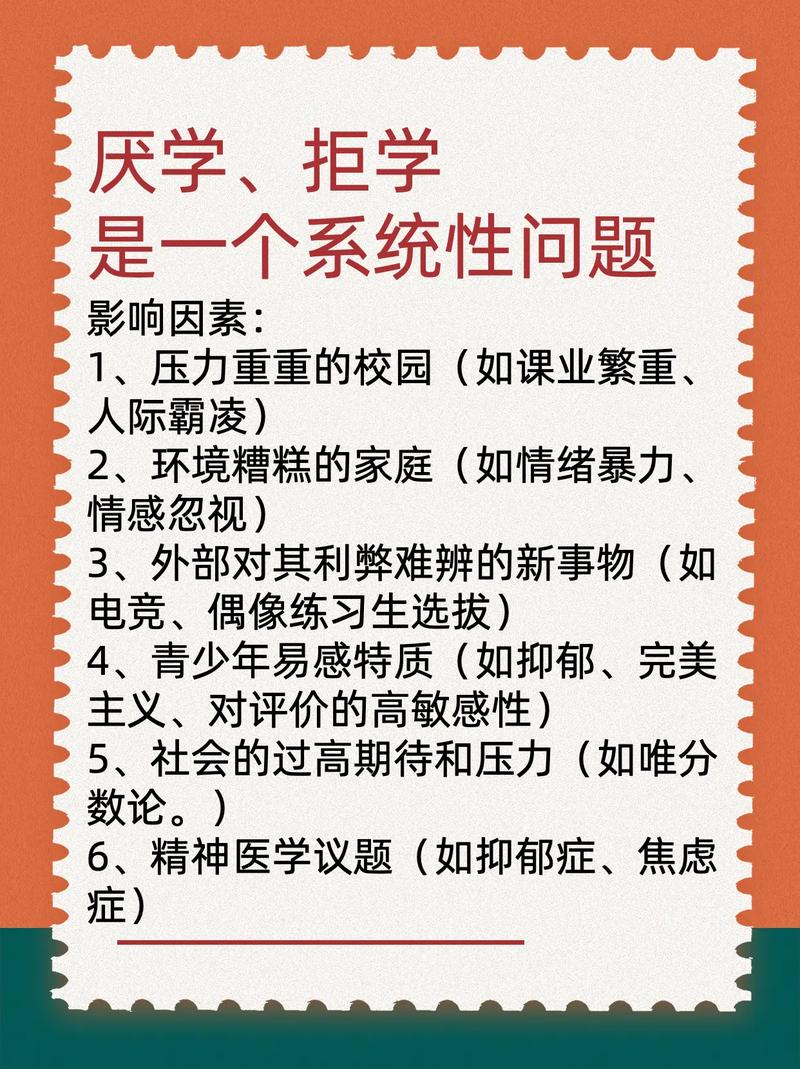

在传统教育模式中,教师往往更关注考试成绩、课堂纪律等显性指标,当学生的书包里塞满揉皱的试卷,课桌下堆着发霉的零食袋,甚至鞋垫因长期不更换发出异味时,这些生活细节恰恰暴露了教育中更本质的问题:学生是否具备基本的生活管理能力?是否形成了健康的自我认知?

研究表明,青少年的物品管理能力与其学业表现呈显著正相关(美国教育心理学家Linda Caldwell,2019),一只臭鞋垫背后,可能隐藏着学生家庭教育的缺失、自我约束力的薄弱,甚至心理状态的异常,某中学曾对300名学生展开跟踪调查,发现课桌长期杂乱的学生中,73%存在拖延症倾向,而个人卫生习惯良好的学生,其时间规划能力普遍高出同龄人40%。

细节中的育人智慧:从"破窗效应"到"蝴蝶效应"

教育心理学中的"破窗理论"在此极具启发性:当教室出现第一张废纸未被及时清理时,学生潜意识里会降低对环境的维护标准,同理,当教师对学生的邋遢习以为常,这种纵容将逐渐演变为对规则意识的消解,北京某重点中学的德育案例显示,通过开展"书包革命"(定期检查学习用品规整度),学生的课堂专注度提升了28%,同伴冲突减少了65%。

更值得关注的是细节教育的"蝴蝶效应",日本小学将鞋柜管理纳入德育课程,要求学生在玄关处将鞋子摆放成30度角,这种看似刻板的要求,实则培养了学生对秩序的敬畏感,数据显示,实施该制度的学校,学生在实验室操作规范、集体活动纪律性等维度表现尤为突出。

从鞋垫到人生:教育的四重启示

-

观察维度转型

教师需要建立"显微镜思维",从学生指甲长度、文具磨损程度等微观层面捕捉教育信号,上海某特级教师通过分析学生橡皮擦的使用痕迹,成功发现三名存在焦虑倾向的儿童。 -

能力培养体系

建议将生活管理纳入校本课程,深圳某实验学校开发的"21天自我管理计划",通过记录每日饮水、理书包等小事,使学生自理能力提升的同时,数学应用题正确率同步增长19%。 -

家校协同机制

那只发臭的鞋垫,可能是家庭教养方式的预警,成都某小学建立"生活细节联络簿",教师与家长共同记录学生袜子的换洗频率、书包重量变化等数据,形成教育合力。 -

心理干预窗口

特殊气味物品往往是心理问题的外化表现,教育工作者需要建立"气味敏感度",某案例显示,一个持续两周携带馊味餐盒的初中生,后被确诊为父母离异引发的抑郁症。

教育者的反思:在宏大叙事与微观关怀之间

当前教育生态中,存在着令人担忧的"宏观崇拜":学校热衷打造智慧校园,却放任厕所门把手的锈迹;家长痴迷于奥数竞赛,却忽视孩子不会系鞋带,这种割裂直接导致"高分低能"现象的蔓延,教育部2022年调查报告显示,62%的中学生无法独立完成一周衣物整理,这与PISA测试中我国学生名列前茅的学科成绩形成刺眼对比。

真正的教育智慧,在于把握"关键细节阈值",就像芬兰教育倡导的"现象式教学",将垃圾分类这样的生活技能与化学、数学知识有机结合,我们需要重建这样的教育观:擦黑板时抹布的拧干程度,与解二次方程同样重要;鞋垫是否及时更换,和英语单词记忆量都值得教师关注。

教育即细节的修行

那只被偶然发现的臭鞋垫,最终成为某校德育改革的起点,学校成立了"生活导师团",将个人卫生、物品整理纳入综合素质评价,半年后,不仅教室储物柜焕然一新,更令人惊喜的是,学生们的课堂参与度、同伴合作意识都显著提升,这印证了教育学家杜威的论断:"教育即生活,学校即社会。"当我们学会从一只鞋垫中读取教育密码,或许就找到了打开育人之门的金钥匙。