1983年春天,巴黎第七大学的教育哲学研讨会上,一位年轻学者在演讲中突然脱下自己的金色高跟鞋放在讲台上,这个充满隐喻的举动引发学界长达二十年的讨论——当教育场域中突然出现一只"不合时宜"的金色高跟鞋,它究竟应该被视为需要矫正的异常,还是值得守护的独特存在?这个命题至今仍在叩问着每个教育工作者的教育哲学根基。

标准化教育范式下的"鞋履规训" 现代教育体系犹如一座庞大的制鞋工厂,从蒙台梭利教具到PISA测评框架,从课程标准化到核心素养模型,整个系统都在精心设计着"理想鞋履"的模具,在这套精密运转的机制中,每个学生都如同等待塑形的皮革,需要经过128道标准工序,最终成为符合社会预期的"合格鞋履"。

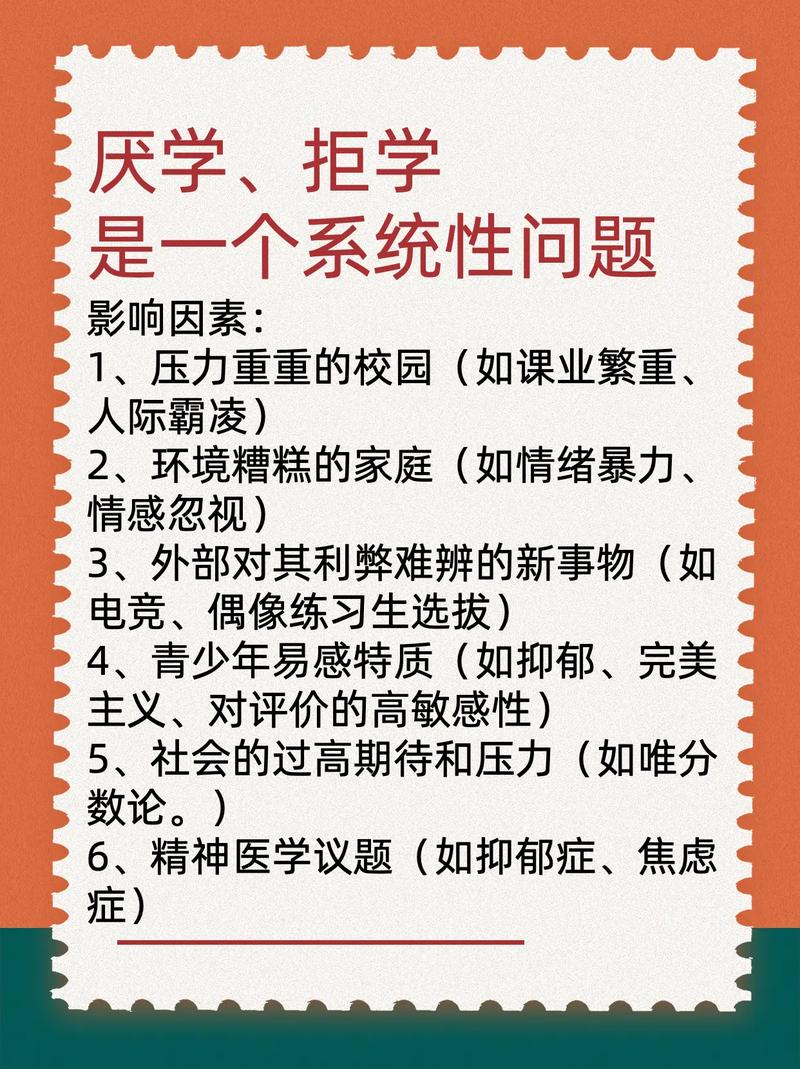

东京大学教育工学研究室长达15年的追踪研究显示:在东亚教育体系中,学生个性特质与教育期待值的匹配度每提升10%,其心理健康风险指数就会相应上升7.2%,这组数据揭示了一个残酷现实——当我们用统一模具锻造人才时,那些天然具有"高跟弧度"或"金属光泽"的独特个体,正在承受着系统性的规训痛苦。

金色光芒:教育场域中的异质美学 那只偶然出现在教室里的金色高跟鞋,实际上构成了对教育本质的哲学追问,法国思想家德里达在《他者的单语主义》中提出:真正的教育应该是守护"异质性"的实践,鞋履工坊可以批量生产舒适实用的便鞋,但人类文明史上那些改变轨迹的瞬间,往往始于某个"不合时宜"的独特存在。

在芬兰于韦斯屈莱市的一所实验学校,教师们保留着名为"金色鞋跟"的教学档案,这里记录着317个"非常规学生"的成长轨迹:把物理公式写成摇滚歌词的Lyra,用街舞解构几何定理的Markus,在生物课上培育发光真菌的Aino,这些曾被传统评估体系判定为"次品"的个体,最终都在特定领域绽放出耀眼光芒。

解构与重构:教育者的认知革命 面对教育场域中突然出现的金色高跟鞋,教育者需要完成三重认知跃迁:

-

诊断思维的范式转移:从"缺陷修补"转向"优势勘探" 哈佛大学教育研究院的"多元智能光谱分析"表明,传统教育评估体系只能识别不足30%的人类潜能,当面对"非常规存在"时,教育者应当佩戴"可能性的眼镜"——那个在数学课上涂鸦的学生,可能正在用视觉语言解构数理逻辑;那个总在实验室"违规操作"的少年,或许正在探索教科书外的化学反应路径。

-

评估坐标系的维度拓展:从平面量尺到立体星图 柏林艺术大学的教育评估实验室开发了一套"教育星云图谱",将评估维度从传统的6大领域扩展到43个交叉维度,在这个立体坐标系中,那只金色高跟鞋可能对应着"材料创新""触觉记忆""压力美学"等新型素养指标,这种评估革命正在重塑我们对"教育合格品"的定义。

-

成长路径的拓扑重构:从流水线到量子跃迁 斯坦福大学d.school的"教育量子模型"提出:真正的个性化教育应该允许"状态跃迁"而非线性发展,就像量子粒子可以同时存在于多个位置,具有金色高跟鞋特质的受教育者,其成长轨迹应该被允许出现非连续性的突变和超维度的跃升。

教育生态的重塑:从生产车间到热带雨林 要真正守护教育场域中的"金色高跟鞋",需要重构整个教育生态系统:

-

课程体系的相变设计:新加坡教育部推行的"课程相变计划",允许学校将35%的课时转化为"潜能孵化单元",这些弹性模块像生境中的腐殖质,为特殊才能提供萌发所需的营养基。

-

教育共同体的角色进化:东京涩谷区的"教育节点人"实验,将社区咖啡店主、独立艺术家、退休工程师都转化为教育资源的供给节点,构建出支持多样性成长的分布式网络。

-

评价机制的量子纠缠:加拿大不列颠哥伦比亚省的"教育量子纠缠评价体系",采用区块链技术记录学习过程中的430个维度数据,形成独特的"教育光谱指纹",彻底告别标准化评分模式。

教育场域中的"高跟鞋悖论" 那只偶然出现的金色高跟鞋,既是挑战也是馈赠,它迫使教育者直面一个存在主义命题:我们究竟是在培育符合预期的标准化产品,还是在守护每个生命独特的绽放方式?当教育真正完成从"制鞋工坊"到"生态雨林"的转型,那些曾经被视为异类的金色光芒,终将在人类文明的星空中找到属于自己的坐标。

在巴塞罗那的米拉之家,高迪留下的那句箴言依然在回响:"直线属于人类,曲线属于上帝。"或许教育的真谛,就在于为每个独特的曲线创造自由舒展的空间,让那只偶然降临的金色高跟鞋,最终走出属于自己的璀璨轨迹。