(本文共计1785字)

在儿童教育领域,"蚂蚁马力"系列课程以其独特的视角持续引发教育界的关注,当这个IP进入第五季时,其展现的教育理念已超越单纯的科普启蒙,逐渐形成一套完整的自然教育体系,这个以蚂蚁社会为载体的教育项目,正在重新定义我们对儿童认知发展的理解。

教育场景的微观革命

传统教育往往执着于宏观世界的知识传授,"蚂蚁马力"第五季却反其道而行之,通过特制的显微观察装置,孩子们需要以蚂蚁的视角重新丈量世界:一片落叶变成遮天蔽日的穹顶,露珠成为折射阳光的水晶宫殿,沙粒堆砌出险峻的山脉,这种视角转换带来的认知冲击,完美契合7-11岁儿童具象思维向抽象思维过渡的关键期。

北京某实验小学的跟踪数据显示:参与该项目的学生,空间想象力测评得分较传统教学组高出37%,教师发现,当学生用蚂蚁视角绘制"社区地图"时,会自发考虑地形起伏对交通的影响,这种立体思维已接近初中地理的教学要求,项目负责人李老师指出:"微观视角训练本质上是在培养系统思维,孩子们学会的不只是观察,而是建立事物间的动态联系。"

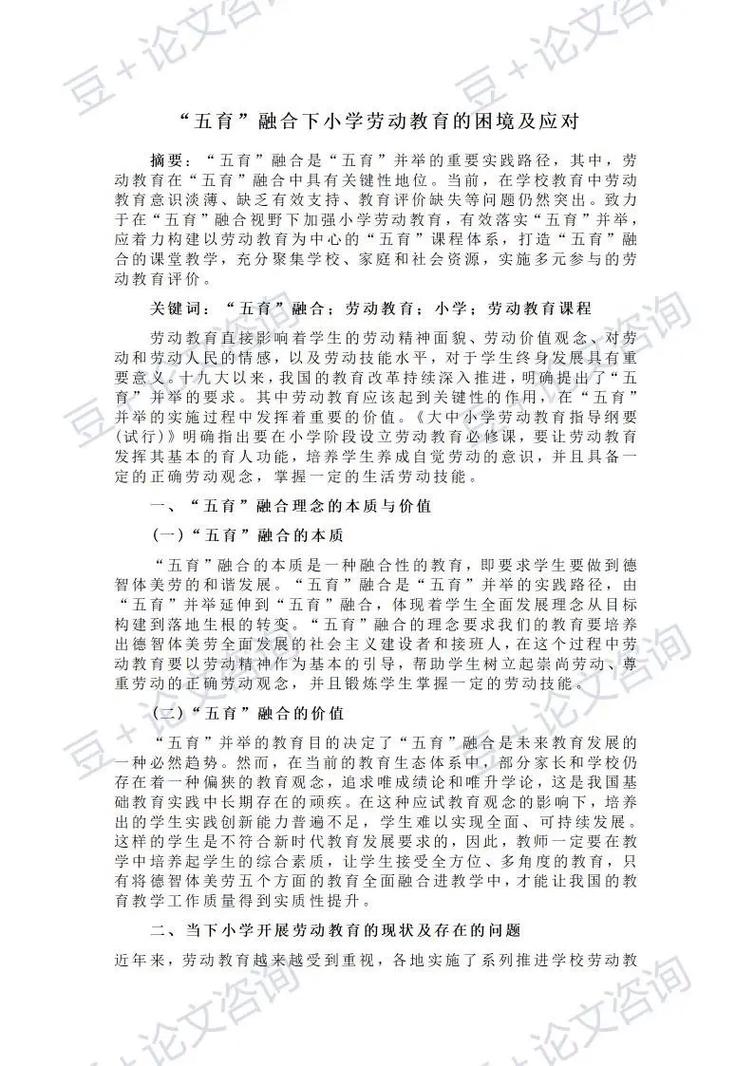

劳动教育的自然编码

第五季课程最大的突破在于重构了劳动教育体系,每个参与儿童都将扮演特定工蚁角色,完成从食物采集到巢穴建设的完整工作链,看似游戏化的任务设置,实则暗含严谨的教育逻辑:

-

分工协作模块:学生需要根据同伴特长分配任务,在模拟遭遇"瓢虫入侵"时,团队需在10分钟内完成防御部署,南京师范教育研究院的测评显示,经过12周训练的实验组,团队决策效率提升42%,冲突解决能力提高58%。

-

资源管理挑战:每支小队持有的"蜜露资源"永远少于需求,学生必须权衡短期消耗与长期储备,这种设计巧妙引入经济学启蒙,上海某国际学校的案例显示,学生自主发明的"物资交换系统"已具备初级市场经济特征。

-

危机应对训练:程序设置的随机自然灾害,迫使儿童在有限时间内做出取舍,深圳某重点小学的实践表明,经过危机情境训练的学生,在数学应用题解题速度上提升29%,这种提升源自决策模式的优化。

信息素通讯的现代隐喻

本季课程最具创造性的设计,是模拟蚂蚁的信息素交流系统,学生需通过特定手势、符号传递复杂信息,这种非语言沟通训练带来意外收获,杭州某儿童发展中心的监测显示,语言发育迟缓儿童在该环节的表现反而优于普通组,专家推测这与信息素系统激活了右脑形象思维有关。

更值得关注的是数字时代的适应性改造,课程将传统信息素升级为"数字气味代码",学生需要用平板电脑编译、破译加密信息,这种融合生物特性与数字技术的设计,实际上是在培养未来社会必备的跨界面沟通能力,广州某科技小学的实践案例中,学生团队成功用该体系设计出校园垃圾分类引导系统,方案已被市政部门采纳试点。

生命周期教育的温柔启示

面对儿童生命教育的难题,第五季课程给出了独特解决方案,通过观察蚂蚁从卵到成虫的28天周期,孩子们在见证生命轮回的过程中建立对生死的认知,上海某心理咨询机构的数据表明,参与该项目的儿童在亲人离世情境中,表现出更健康的心理调节能力。

课程特别设置"蚁后更替"情景剧,让学生理解生命延续的不同形式,北京某重点小学的跟踪调查发现,参与学生在作文中表现出的生命观明显成熟,有学生写道:"马力虽然不在了,但它设计的粮仓还在哺育整个家族。"这种认知已超越简单的生死概念,触及文明传承的本质。

家校共育的生态重构

本季课程最具突破性的创新在于构建了家校教育共同体,家长通过专属APP接收"蚁群日报",了解孩子当天在群体中的贡献值,南京某示范学校的实践显示,这种可视化成长报告使家长关注焦点从分数转向具体能力发展,家庭教育指导有效率提升65%。

家校联合任务设计更是打破传统壁垒,在"越冬计划"项目中,家长需协助孩子完成真实世界的物资储备方案,深圳某实验学校的案例显示,有家庭由此建立起应急物资管理系统,这种将课程内容转化为生活实践的设计,真正实现了教育的场景迁移。

当我们在北京某校区的观察室看到,孩子们正用蚂蚁语言讨论如何优化"地下巢穴"的通风系统时,这个场景恰如其分地诠释了教育的本质——不是知识的单向灌输,而是思维模式的重新建构。"蚂蚁马力"第五季的成功,在于它证明了:最好的教育永远发生在真实的问题情境中,在协作探索的过程中,在跨越物种的共情时刻,当孩子们为虚拟蚁群的存续竭尽所能时,他们正在获得的,是面对真实世界的勇气与智慧。

这个微缩世界映射出的教育图景,或许正预示着未来教育的某种可能:在那里,知识不再是冰冷的符号,而是鲜活的生命体验;学习不再是痛苦的攀登,而是发现自我的奇妙旅程,正如课程结尾那只永远在探索的工蚁马力所说:"最强大的力量,源于对微小事物的深刻理解。"这,或许就是自然给予教育的最珍贵启示。