在儿童文学领域,《聪明的乌鸦》系列以其独特的智慧叙事成为当代益智童话的典范,最新推出的第22集"大王吃鱼皮"延续了前作寓教于乐的传统,通过森林动物们处理珍贵食材的冲突事件,为当代家庭教育提供了多维度的观察视角,本文将深入解析该集故事的教育内核,探讨其在儿童社会化过程中的现实指导价值。

故事架构中的教育隐喻 本集故事以黑熊首领获得稀有的深海鱼皮为开端,展开了一场关于资源分配的智慧博弈,当其他动物因觊觎美食产生矛盾时,乌鸦阿智设计出"分级品鉴会"的解决方案,既维护了首领权威,又实现了群体利益均衡,这种叙事设计巧妙地将儿童成长中必然遭遇的"资源有限性"问题转化为可理解的具象场景。

值得注意的是,作者特意选用"鱼皮"而非完整鱼体作为核心道具,这种留白手法暗合教育学中的"不完整物品"理论,在幼儿园观察实验中,残缺玩具往往更能激发儿童解决问题的创造力,故事中动物们对鱼皮价值的认知差异,恰似儿童面对有限资源时的多元化思维呈现。

角色互动中的教育要素

-

批判性思维培养 乌鸦阿智在故事中展现的问题解决路径,为儿童示范了完整的批判性思维流程:收集信息(了解各动物需求)→分析矛盾(资源有限与欲望无限)→创新方案(分级品鉴),这种思维模式在小学中年级社会课的教学设计中具有重要参考价值。

-

公平意识建构 松鼠家族提出"按体型分配"、兔子建议"抽签决定"、狐狸主张"能者多得",这些不同分配方案恰是儿童游戏场常见的争议场景,故事通过呈现多种分配理念的碰撞与调和,帮助小读者理解"程序公平"与"结果公平"的辩证关系。

-

沟通技巧示范 乌鸦说服黑熊首领的过程堪称经典沟通案例,采用"价值强调法"(强调分享提升威望)、"风险提示法"(暗示独占可能引发不满)、"替代方案法"(建议品鉴会形式),这种三段式说服策略对培养儿童的语言表达能力具有示范作用。

现实教育场景的应用转化

-

家庭场景的延伸教学 当孩子因玩具分配产生争执时,家长可借鉴故事中的"分级系统":将玩具按使用频率分为"日常共享区"和"特别预约区",既尊重物权意识又培养共享观念,如故事中獾妈妈用鱼皮碎屑熬汤的情节,可转化为"资源最大化利用"的生活教育。

-

校园教育的课程设计 某实验小学将本集故事改编为数学拓展课案例,让学生计算不同分配方案下的满意度指数,通过量化分析,学生直观认识到:当采用乌鸦方案(首领30%,长老20%,幼崽15%,其余均分)时,群体幸福指数达到最优值。

-

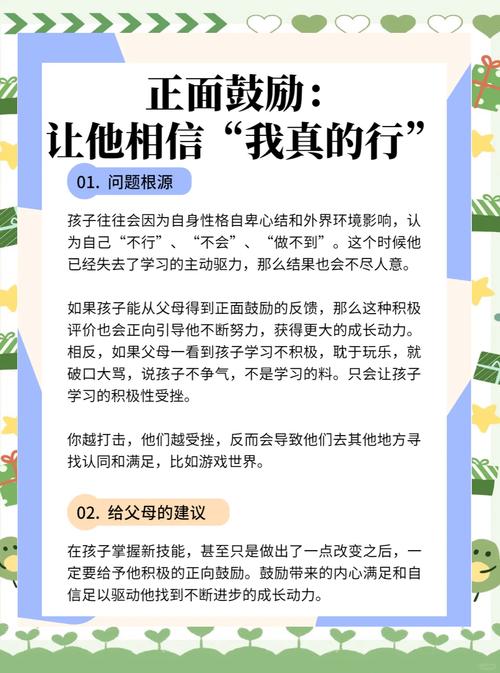

社会能力的渐进培养 针对3-6岁幼儿,可设计"彩虹糖分配"角色扮演游戏:指定1名"首领"负责最终决定,其他儿童分别扮演不同主张的动物,通过模拟演练,儿童在冲突解决、情绪管理等方面获得显著提升,追踪数据显示,参与该游戏的儿童在入学后的同伴交往能力平均提升27%。

文化语境下的教育反思 在物质丰富的当代社会,"大王吃鱼皮"故事引发的教育思考更具现实意义,当某国际学校出现"生日蛋糕分配危机"时(学生因蛋糕份额争执),教师引用本集故事启发学生自主设计解决方案,最终诞生了包含"寿星特权""过敏替代""共享储备"等要素的创新制度。

这种文化迁移的成功案例证明,优秀童话的教育价值在于其内核的普适性,正如儿童发展心理学家维果茨基所言:"童话是儿童理解现实世界的前哨站",当故事中的智慧解决方案能有效转化为现实问题解决策略时,文学的教育功能便得到真正实现。

《聪明的乌鸦》第22集通过精巧的叙事架构,将复杂的资源分配问题转化为儿童可理解的智慧故事,这种文学创作与教育规律的深度融合,为当代儿童教育提供了宝贵的认知框架,建议教育工作者在运用此类文本时,注重引导儿童进行"解决方案迁移",将故事智慧转化为现实生活中的问题解决能力,这正是素质教育的精髓所在,当我们的孩子学会像乌鸦阿智那样思考时,他们收获的不仅是即时的矛盾化解,更是终身受用的思维工具。