在儿童文学创作领域,长篇益智童话《聪明的乌鸦》以其独特的叙事视角和深刻的教育内涵引发广泛关注,第九集《乌鸦和喜鹊》延续了前八集"森林智慧学院"的设定,通过乌鸦阿智与喜鹊小欢的相遇,构建了一个充满矛盾冲突却又饱含成长启示的寓言世界,本集故事不仅延续了前作"观察发现→问题产生→智慧解决"的经典叙事结构,更在角色塑造和价值观引导层面展现出独特的教育价值。

角色塑造中的镜像映射原理 本集新角色喜鹊小欢的登场堪称点睛之笔,这只拥有宝石蓝尾羽的喜鹊与通体乌黑的乌鸦形成鲜明对比:喜鹊的聒噪与乌鸦的沉静,喜鹊的急性子与乌鸦的慢性子,喜鹊的冲动行事与乌鸦的周密思考,构成儿童认知发展所需的典型性格对照组,这种设计暗合儿童心理学家皮亚杰提出的"认知冲突理论"——通过呈现差异化形象,激发小读者的比较思维。

在森林智慧学院的晨会上,喜鹊小欢因抢夺坚果与乌鸦阿智产生争执,这个看似平常的情节设置实则蕴含深意:喜鹊的"抢占"行为映射着儿童在社交初期常见的自我中心倾向,而乌鸦通过"三次观察法"(观察现场→观察对手→观察环境)解决问题的过程,则为小读者示范了理性应对冲突的完整思维路径,教育戏剧理论家维果茨基提出的"最近发展区"概念在此得到具象化呈现,故事中的矛盾冲突正是儿童现实社交困境的戏剧化投射。

冲突场景中的教育戏剧元素 本集核心冲突围绕"谁先发现坚果"展开,这个在成人看来微不足道的问题,在儿童认知体系中却是关乎公平正义的重要议题,作者巧妙运用"目击者证词"(松鼠目击)、"物证分析"(坚果位置痕迹)和"逻辑推理"(飞行轨迹还原)三重验证方式,将法治教育中的证据意识融入故事情节,这种叙事策略既避免生硬说教,又潜移默化地培养小读者的逻辑思维能力。

在矛盾调解过程中,猫头鹰教授引导双方采用"陈述-倾听-验证"的问题解决流程,这正对应着现代冲突调解教育的核心步骤,值得注意的是,作者特意设置"喜鹊先发现但未标记,乌鸦后到但进行标记"的复杂情境,打破非黑即白的简单判断,引导小读者理解现实问题的多维度特性,这种叙事设计呼应了发展心理学家塞尔曼提出的"社会观点采择能力"培养理论。

自然观察中的科学启蒙路径 作为贯穿全集的智慧线索,乌鸦阿智展现的观察技能包含完整的科学探究流程:当发现榛子树时,他首先进行全景扫描(整体观察),继而聚焦于树干裂纹(局部观察),最后通过阳光折射现象(现象分析)锁定坚果位置,这个过程完整呈现了"假设-验证-的科学研究范式,将抽象的科学思维转化为具体的故事情节。

作者在描写观察细节时,特意加入"45度仰角"、"逆光飞行"等具象化空间概念,这种写法不仅增强故事的真实性,更在不经意间渗透着基础几何知识的启蒙,喜鹊小欢直线俯冲与乌鸦螺旋飞行的对比描写,则暗含空气动力学的基本原理,为后续科学教育埋下认知锚点。

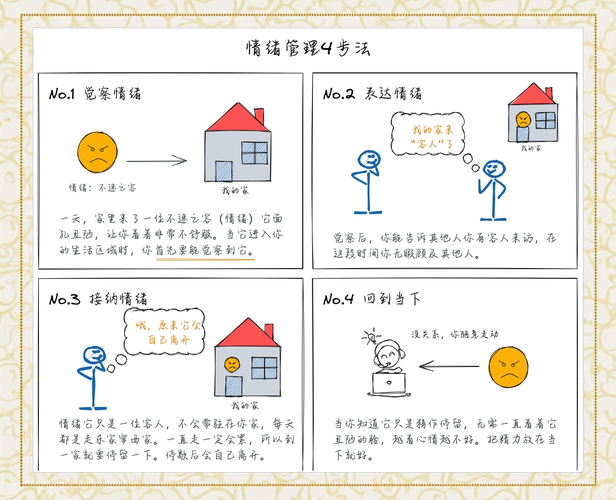

语言艺术中的情商培养机制 本集对话设计体现显著的教育意图:喜鹊的言语多使用感叹句和反问句("明明是我先看到的!"),反映情绪化表达特征;乌鸦则善用条件句和设问句("如果换个角度观察..."),展现理性沟通模式,这种语言风格的对比差异,为小读者提供鲜活的人际沟通范例,有助于培养情绪管理能力和非暴力沟通技巧。

在争执解决后的和解场景中,作者安排乌鸦主动分享观察技巧,喜鹊回赠彩色羽毛作为友谊信物,这个情节转折点蕴含着双重教育价值:既示范了"化竞争为合作"的冲突解决策略,又通过具象化的"礼物交换"仪式,帮助小读者理解抽象的情感维系方式,这种叙事手法与教育家杜威"做中学"的理念高度契合。

生态叙事中的价值观建构 本集延续了系列作品对自然生态的细致刻画:从晨露折射的光谱描写,到不同树种果实的成熟周期介绍,故事在推进情节的同时构建起完整的森林生态系统认知框架,这种"沉浸式自然教育"的叙事策略,不仅增强文本的真实性和趣味性,更在潜移默化中培养小读者的生态保护意识。

特别值得注意的是"坚果归属"问题最终解决方案:争执双方将坚果作为种子共同栽种,这个充满诗意的结局突破传统童话"非输即赢"的解决模式,将竞争关系转化为共建关系,暗合可持续发展理念,这种价值导向对培养儿童的共享意识和长远眼光具有显著教育意义。

教育启示与应用建议

- 亲子共读策略:建议家长采用"预测-验证"阅读法,在冲突爆发处暂停,鼓励孩子预测解决方案,培养逻辑推理能力。

- 课堂活动设计:可组织"观察力挑战赛",让学生模仿乌鸦的观察方法记录校园植物变化,提升科学探究能力。

- 角色扮演方案:设计"森林法庭"情景剧,通过模拟调解过程训练冲突解决技巧。

- 手工拓展活动:利用自然材料制作"友谊信物",在实践中理解礼物背后的情感价值。

《乌鸦和喜鹊》作为《聪明的乌鸦》系列的重要章节,成功实现了教育性与文学性的有机统一,通过精心设计的冲突场景和细腻生动的角色刻画,故事将观察力培养、情绪管理、科学思维等多重教育目标自然融入叙事脉络,这种"无痕教育"的创作手法,既尊重儿童的认知发展规律,又为教育工作者提供了可借鉴的教学资源,在儿童读物商业化趋势加剧的当下,这类兼具智慧内核与艺术价值的作品,无疑为儿童文学创作树立了值得参照的典范。

(全文共计1927字)