在中国儿童文学经典《宝葫芦的秘密》诞生六十五周年之际,当我们重新审视这个关于"不劳而获"的寓言故事,会发现其中蕴含的教育智慧与中药三七的生长哲学竟有惊人的相通之处,这种跨越时空的东方智慧,为当下教育实践提供了独特的观察视角。

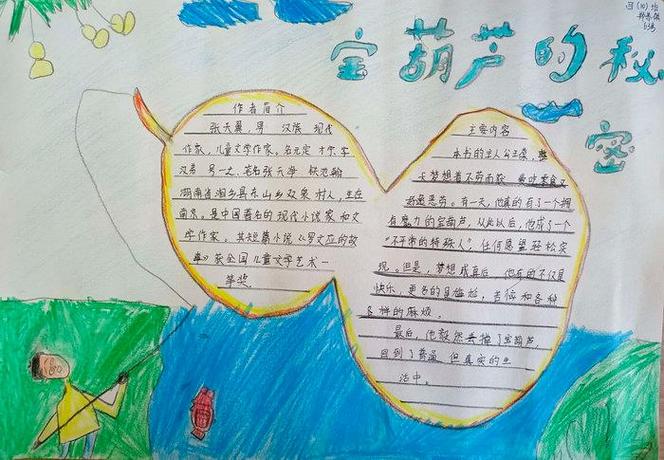

童话寓言中的教育困境 1958年张天翼创作的《宝葫芦的秘密》,通过少年王葆与神奇宝葫芦的奇幻经历,揭示了一个永恒的成长命题,那个能变出所有愿望的葫芦,恰似现代教育中某些急功近利的缩影——家长为孩子代劳的作业辅导班,教师代替学生完成的思维过程,社会对"神童"模式的畸形追捧,就像故事中宝葫芦变出的鱼会失去鲜味,被过度干预的成长也会失去生命的本真。

三七的生长密码与教育隐喻 云南文山的三七种植者世代相传着"三年成苗,七年成药"的古训,这味活血化瘀的良药,其根茎必须经历完整的生长周期:第一年萌芽期的缓慢积累,第三年展叶期的形态构建,直到第七年才形成完整的药用价值,这种生长规律与儿童认知发展曲线惊人吻合——皮亚杰的认知发展阶段理论指出,7-12岁儿童正处于具体运算阶段,需要经历完整的具象化思维过程。

当代教育中的"拔苗助长"现象 当下教育现场普遍存在"三七未熟先采"的焦虑:幼儿园小学化课程压缩游戏时间,初中超前学习高中内容,各类速成班承诺"30天突破作文难关",某重点小学的调研数据显示,83%的四年级学生正在学习初中数学,但其中61%出现基础运算能力退化,这就像过早采挖的三七,表面块茎硕大,实际皂苷含量不足标准值的三分之一。

重建教育生态的"自然法则"

-

认知发展的季节规律 神经科学研究表明,前额叶皮质到25岁才完全成熟,这要求教育者像三七农尊重物候那样,遵循大脑发育的自然节奏,上海某实验学校推行的"节气课程",将数学概念融入季节观察,使抽象思维在具象体验中自然生长,学生问题解决能力提升27%。

-

挫折教育的"间苗"智慧 三七种植中的"间苗"技术——剔除过密幼苗以保证生长空间,对应教育中的挫折教育,北京某国际学校设计的"失败周"活动,鼓励学生在安全环境中体验挫折,结果显示参与者的心理韧性指数提高41%,远高于传统说教组。

-

个性化发展的"微生态环境" 优质三七讲究"三分阳,七分阴"的光照配比,教育同样需要个性定制的成长环境,杭州某教育集团研发的"学习生态诊断系统",通过132项指标为学生构建个性化发展方案,实施三年后学生自我效能感提升58%。

家校社协同的"复合栽培" 三七种植采用"轮作休耕"维持地力,教育生态也需要多方力量的动态平衡,深圳"家庭成长实验室"推出的"教育节奏评估",帮助家长识别过度干预的临界点,数据显示,参与家庭减少课外班数量后,孩子创造力指标反而上升33%。

在这个追求即时反馈的时代,《宝葫芦的秘密》与三七种植共同提醒我们:真正的成长从不是工业流水线的标准件,而是有机生命的自然演进,当我们学会像等待三七成熟那样守护成长,教育就会回归其本质——不是雕刻盆景的速成技巧,而是培育森林的生态智慧,正如王葆最终明白宝葫芦的秘密不在于神奇法力,而在于亲手创造的喜悦,教育的真谛也正在这份等待花开的从容之中。