经典文本的深层教育价值 在中国当代儿童文学史上,《宝葫芦的秘密》始终以其独特的叙事魅力和深刻的教育内涵占据重要地位,这部由张天翼先生创作的经典童话,通过主人公王葆与宝葫芦的奇幻遭遇,构建了一个充满象征意味的成长寓言,特别是第十九章作为故事的高潮转折点,集中展现了儿童在道德认知发展过程中的关键矛盾,当我们以教育学的视角重新审视这一章节时,会发现其蕴含的育人智慧远超普通童话的范畴,为当代青少年的品格教育提供了极具参考价值的范本。

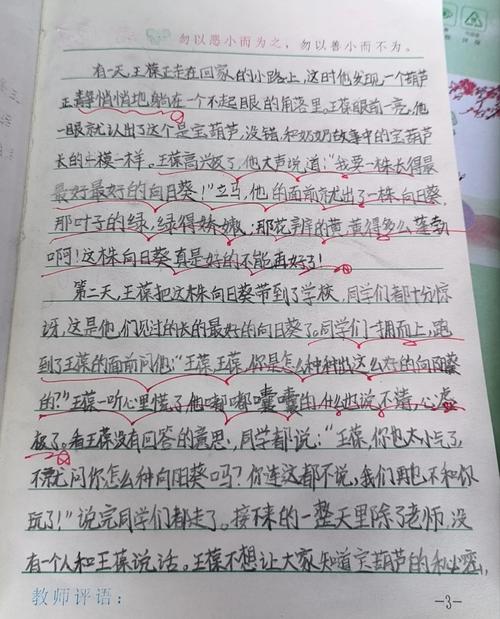

叙事结构的戏剧性张力 第十九章的叙事布局呈现出典型的"三幕式"结构,开篇通过王葆在数学考试中"不劳而获"的荒诞情节,将前文累积的矛盾推向顶点,当老师要求重考时,宝葫芦机械执行"主人命令"的行为模式,与王葆逐渐觉醒的道德意识形成尖锐对立,这种叙事策略巧妙地映射了儿童在成长过程中面临的本我需求与超我约束的永恒冲突。

作者在此处运用了双重反讽手法:表面看似轻松幽默的魔法情节,实则暗含着深刻的道德困境,当宝葫芦将教室变成动物园的闹剧愈演愈烈,叙事节奏突然急转直下,原本充满欢笑的奇幻场景,在同学惊恐的尖叫声中骤然崩塌,这种戏剧性转折正是作者对"捷径思维"的警示性隐喻。

核心意象的符号学解读 宝葫芦这一核心意象在第十九章完成了符号意义的升华,从最初代表欲望满足的"百宝箱",逐渐异化为吞噬主体性的"道德枷锁",当教室桌椅变成斑马、长颈鹿的魔幻场景,实质是物欲过度膨胀导致认知扭曲的具象化表达,这种魔幻现实主义手法,生动展现了不劳而获对青少年心智发展的侵蚀过程。

特别值得注意的是宝葫芦在此章展现的"绝对服从"特性,这种看似完美的服务机制,实则构成了对主体判断能力的剥夺,当王葆试图阻止宝葫芦的疯狂行为时,魔法道具的"忠实执行"恰恰成为困住少年的牢笼,这种悖论关系深刻揭示了外部诱惑与自主成长之间的本质矛盾。

道德认知发展的阶段性特征 从皮亚杰道德发展理论的角度分析,王葆在本章的心理转变完整呈现了从前习俗水平到习俗水平的跨越过程,初始阶段对宝葫芦的依赖,对应着"避罚服从取向";当目睹魔法造成的混乱后果,开始产生"相对功利取向"的权衡;最终在集体利益受损时萌发的愧疚感,则标志着向"遵守法规取向"的进化。

这种心理嬗变在课堂失控场景中得到集中展现:王葆从最初的惊慌失措,到主动承认错误,再到试图弥补过失的行为链条,完整勾勒出道德认知发展的动态轨迹,作者通过具象化的情节冲突,将抽象的品德培养过程转化为可感知的成长叙事。

教育启示的多维向度 第十九章的教育启示具有显著的现实针对性,在当下普遍存在的"速成文化"背景下,该章节对"捷径思维"的批判显得尤为警醒,宝葫芦的魔法本质是欲望的具象化投射,其破灭过程印证了任何成长都无法绕过亲身实践的基本规律,这种叙事逻辑为抵抗功利主义教育观提供了有力的文学论证。

在品格培养层面,本章强调了"试错教育"的重要性,王葆通过切身之痛获得的道德认知,远比说教式灌输更具教育效能,这种叙事策略提示教育者:适度的挫折体验是品德养成的必要环节,关键在于如何引导青少年在错误中进行反思性学习。

教学实践的转化路径转化为教育实践,可设计多层次的育人方案,在认知层面,可通过情景模拟引导学生辨析"愿望"与"责任"的关系;在情感层面,借助角色扮演体验道德冲突中的心理挣扎;在行为层面,组织项目式学习实践"付出-收获"的因果关系。

具体而言,教师可以创设"愿望实现机"的思辨活动:让学生列举三个最想实现的愿望,然后分组讨论每种愿望可能带来的连锁反应,这种迁移性学习能有效衔接文本主题与现实生活,培养青少年的预见性思维和责任感。

文化基因的现代传承 《宝葫芦的秘密》植根于中国传统文化沃土,第十九章中"宝镜照妖"式的自我觉醒,与"吾日三省吾身"的儒家修养观形成跨时空呼应,王葆最终撕下符咒的决绝姿态,暗合"破心中贼"的心学智慧,展现了中国式成长叙事特有的精神气质。

这种文化基因的现代表达,为构建具有中国特色的德育体系提供了文学蓝本,当代教育工作者应当深入挖掘经典文本中的传统智慧,用现代化的表达方式传承"知行合一""克己复礼"等核心价值理念。

跨媒介传播的教育效能 在数字化教育背景下,第十九章的传播形态呈现多元化特征,动画电影对教室魔变场景的视觉重构,舞台剧对心理冲突的戏剧化放大,短视频平台的话题发酵,形成了立体化的传播矩阵,这种跨媒介叙事不仅拓展了经典文本的生命力,更为道德教育注入了时代活力。

教育者应当善用这些衍生资源,设计混合式学习方案,例如组织观看影视片段后开展"假如我是王葆"的写作训练,利用虚拟现实技术模拟魔法失控场景等,通过多感官刺激强化教育效果。

比较视野下的文本价值 将《宝葫芦的秘密》置于世界儿童文学谱系中考察,其独特价值更加凸显,与西方经典成长小说相比,中国童话更强调集体意识与个人欲望的调和,第十九章中王葆的顿悟不仅源于个人得失,更基于对群体秩序的维护,这种价值取向体现了中华文化特有的伦理观。

这种文化比较为国际理解教育提供了优质素材,在全球化语境下,引导学生通过比较阅读理解不同文明的价值逻辑,既能增强文化自信,又能培养跨文化沟通能力。

永恒的教育命题 重读《宝葫芦的秘密》第十九章,我们得以窥见儿童文学承载教育功能的经典范式,这个诞生于半个多世纪前的故事,依然精准叩击着当代教育的核心命题:如何在物质丰裕时代守护精神成长?怎样在捷径遍布的社会坚持价值底线?王葆的奇幻遭遇给出了历久弥新的答案——真正的成长密码,永远藏在诚实劳动与道德自律之中。

当教育回归"立德树人"的本质追求,《宝葫芦的秘密》便不再只是童话故事,而成为照亮成长之路的精神灯塔,在人工智能时代重审这个关于"神奇道具"的寓言,我们更能体会作者的前瞻智慧:任何外在的"魔法"都无法替代内心的修为,这正是经典文本超越时空的教育力量。