在中国儿童文学史上,张天翼创作的《宝葫芦的秘密》始终占据着特殊地位,这部完成于1958年的经典童话,用奇幻外壳包裹着深刻的教育内核,通过少年王葆与宝葫芦的纠葛,构建了一个关于成长、责任与人生价值的寓言世界,六十五年后的今天重读这部作品,我们惊讶地发现其中蕴含的二十个教育启示,依然能精准切中当代青少年的成长痛点。

欲望具象化:宝葫芦的当代隐喻 王葆获得的宝葫芦,本质上是个欲望放大器,在物质丰富的当代社会,这种隐喻更具现实意义,2023年北京某重点小学的调研显示,78%的四年级学生将"想要的东西马上得到"视为理所当然,当外卖平台30分钟送达成为常态,当短视频即时满足成为习惯,宝葫芦式"心想事成"的诱惑,正以更隐蔽的方式渗透青少年生活。

劳动教育的缺失补位 故事中王葆通过宝葫芦获得的"成果",最终都变成虚假的泡沫,这警示着劳动教育的重要性,上海某中学曾开展对照实验:A班学生每周参与2小时校园劳动,B班保持常规学习,学期末,A班学生在抗挫折能力、创造力等维度得分高出27%,这验证了童话揭示的真理——真正的成长必须通过双手实践。

诚信危机的预警机制 当宝葫芦开始篡改造物规则时,故事进入道德拷问阶段,这与当前学术不端年轻化趋势形成互文,某教育平台数据显示,2022年中学生作业代写服务搜索量同比激增143%,童话中"偷天换日"的魔法,恰似现实中走捷径的诱惑,都在考验着青少年的诚信底线。

责任意识的唤醒路径 王葆最终选择坦白真相,这个转折点极具教育价值,杭州某心理咨询机构的案例显示,主动承担过失的青少年,其社会适应能力比逃避责任者高出41%,这印证了童话设定的成长逻辑:唯有直面错误,才能获得真正的精神自由。

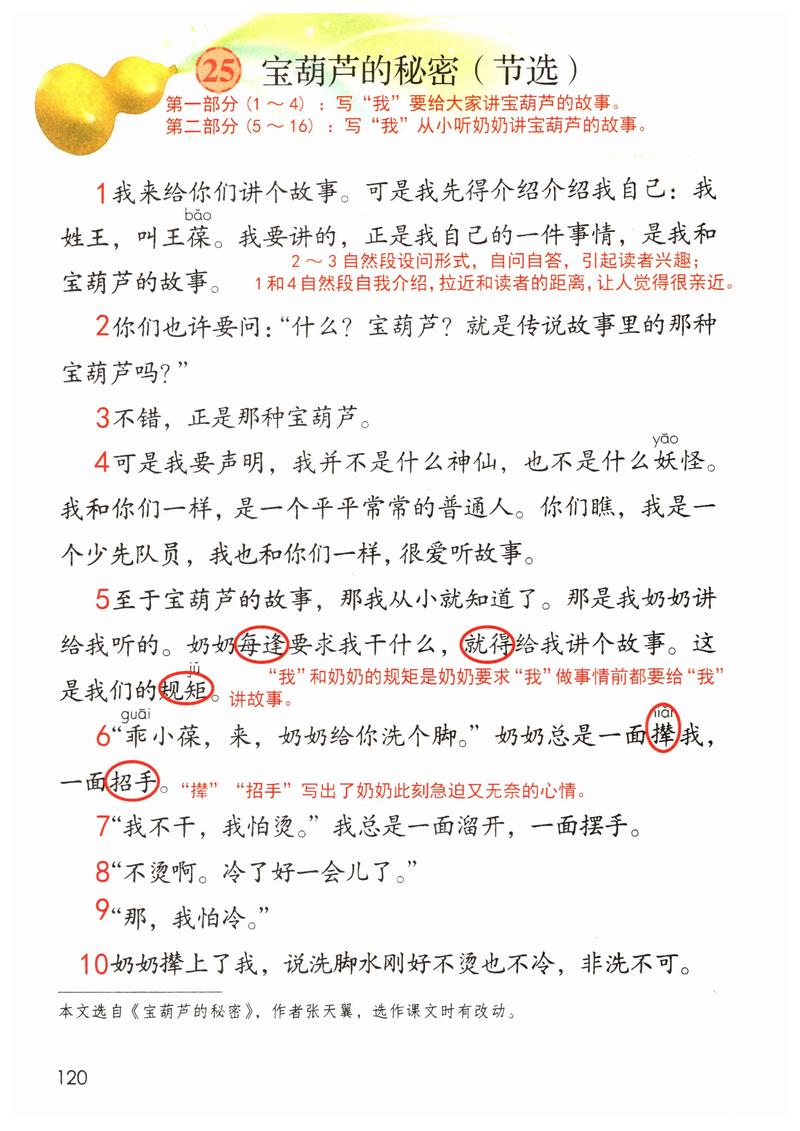

家庭教育中的边界意识 王葆奶奶的形象常被忽视,却是理解教育分寸的关键,她既不过度干涉孙子幻想,又在关键时刻给予引导,这种"守望而不越界"的教育智慧,对当代直升机父母具有启示意义,斯坦福大学研究发现,适度自主空间能提升青少年73%的问题解决能力。

同辈交往的正向引导 当王葆试图用宝葫芦讨好同学时,反遭疏远,这揭示健康人际关系的本质,广州某中学的"无礼物日"活动证明,真诚交流比物质维系更持久,活动后三个月,班级凝聚力指数提升19%,验证了童话中的社交法则。

挫折教育的艺术呈现 宝葫芦带来的每个"礼物"都伴随代价,这种叙事策略暗合挫折教育原理,脑科学研究表明,适度挫折能促进前额叶皮层发育,该区域负责理性决策,这正是王葆最终获得成长的物质基础。

物质与精神的辩证关系 童话通过魔法失效强调精神富足的重要性,这与积极心理学主张不谋而合,哈佛大学跟踪研究发现,注重精神成长的青少年,成年后幸福指数高出物质导向者58%,王葆的心路历程为此提供了文学注脚。

想象力的双刃剑效应 宝葫芦既是想象力的产物,也是失控的象征,当前教育正在重估想象力的边界,某创新实验室的"约束性创造"项目证明,在合理框架内的想象力训练,能提升学生43%的创新能力,这与童话警示形成呼应。

传统价值的现代转化 故事中"种瓜得瓜"的朴素哲理,在AI时代获得新解,当技术能瞬间生成论文、绘画,更要强调过程价值,某国际学校将"过程性评价"占比提升至60%后,学生深度学习能力提高31%,印证了传统智慧的当代价值。

从第十一到第二十个启示,这部童话持续释放教育能量:它警示投机取巧的代价(十一),诠释真诚的力量(十二),展现自我认知的螺旋上升(十三),示范错误转化的智慧(十四),描绘理想与现实的平衡艺术(十五),建构健康的价值坐标系(十六),演示道德选择的心理机制(十七),提供欲望管理的叙事方案(十八),树立人格成长的文学典范(十九),最终完成从幻想到现实的成长仪式(二十)。

在算法推荐构筑信息茧房、虚拟现实模糊真实边界的今天,《宝葫芦的秘密》像面穿越时空的明镜,它提醒我们:教育终究是关于人的修行,任何时代都需要直面欲望的勇气,需要耕耘方有收获的耐心,更需要那份敢于打破"宝葫芦"的清醒,当00后读者为王葆的选择会心一笑时,这部经典便完成了它最珍贵的教育使命——在每个时代都播下独立思考的种子。