劳动教育的寓言:当"愿望实现器"沦为"创造力杀手"

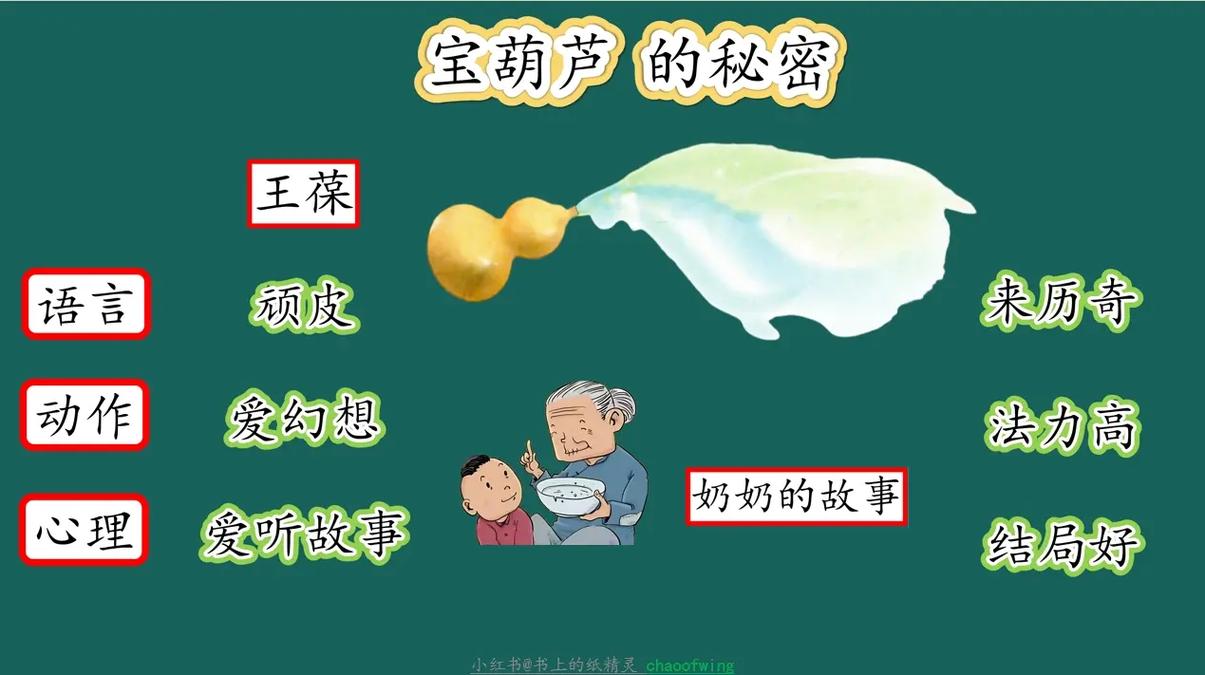

宝葫芦的魔法本质是一面人性的照妖镜,当它无条件满足王葆的所有愿望时,看似解决了课业压力、社交困境等现实问题,实则制造出更深的危机:数学作业自动完成却失去解题能力,鱼竿变出金鱼却丧失垂钓乐趣,玩具凭空出现却摧毁了动手创造的快乐,这种"魔法依赖症"与当代教育中"代写作业""标准答案依赖""兴趣班包办"等现象形成惊人呼应。

心理学研究显示,过度依赖外部工具会抑制前额叶皮层的发育,这正是儿童执行功能与自我调节能力的关键区域,正如王葆发现宝葫芦变出的物品都来自偷窃,当代教育中那些看似高效的"捷径",往往以剥夺孩子的试错权、探索欲为代价,当教育沦为结果导向的"愿望兑现",本质上与宝葫芦的魔法并无二致。

挫折教育的镜像:完美假象下的认知塌方

故事中极具讽刺意味的转折,是宝葫芦在满足愿望时制造的混乱:借来的模型飞机引发争执,变出的书籍暴露抄袭,甚至让王葆在游泳池当众出丑,这些情节精准揭示了"过度保护"教育的潜在风险——当孩子被隔绝在真实世界的摩擦之外,其认知体系就像建造在流沙上的城堡。

北京师范大学2022年《青少年抗逆力调查报告》显示,在家长过度干预的家庭中,孩子遭遇微小挫折时出现情绪崩溃的概率高出正常家庭3.8倍,这与王葆获得宝葫芦后的表现如出一辙:他在得到绝对庇护的同时,也丧失了处理矛盾的基本能力,童话用魔幻笔触警示我们:教育不是为孩子打造无菌温室,而是培养其在风雨中扎根的力量。

主体性觉醒的三重跨越:从"工具依赖"到"自我建构"

王葆的成长轨迹勾勒出完整的认知觉醒图谱,第一阶段是对宝葫芦的全然信任("有了它我还要努力干什么"),映射着当代教育中"唯分数论"下的工具理性;第二阶段是发现问题后的矛盾挣扎("它根本不懂什么是真正的好"),对应着青少年价值观的迷茫期;第三阶段的主动抛弃宝葫芦("我要靠自己的双手创造"),则标志着主体意识的真正觉醒。

这种蜕变过程暗合皮亚杰认知发展理论中的"顺应-同化"机制,当王葆意识到魔法带来的虚假成就无法获得内心认同时,他通过主动切断依赖关系,完成了从"外部工具使用"到"内在能力建构"的关键跃迁,这对当前教育具有重要启示:真正的学习效能,必须建立在学习者主体性的觉醒之上。

重构教育生态:让童话智慧照亮现实之路

面对内卷化的教育焦虑,《宝葫芦的秘密》提供了三重解药:

-

劳动创造的价值启蒙

通过设计"旧物改造工作坊""校园责任田"等项目,让孩子在真实劳作中体会"慢成长"的深层愉悦,正如王葆最终明白"自己钓的鱼才最鲜美"。 -

挫折教育的场景化设计

借鉴芬兰教育中的"计划性挫折"理念,在安全范围内制造认知冲突,例如组织无成人干预的儿童议会,让学生在观点碰撞中培养问题解决能力。 -

主体意识的唤醒机制

采用苏格拉底式提问法:"你觉得宝葫芦为什么会失败?""如果你有魔法会怎么做?",引导学生在思辨中建立价值判断体系。

穿越时空的教育对话

65年后的今天,当我们在电子屏幕前重读这个关于葫芦的寓言,依然能感受到那份直击心灵的震颤,这或许就是经典的力量——它用最质朴的叙事,道破了教育的本质:不是用魔法粉饰成长,而是以真诚陪伴生命;不是制造完美的假象,而是培养完整的人,正如张天翼在故事结尾的留白:扔掉宝葫芦的王葆眼睛更亮了,因为他终于看见,真正的秘密不在葫芦里,而在自己手中。

在这个AI可以代写作业、算法能够预测考分的时代,这个诞生于半个世纪前的童话,依然在为教育者敲响警钟,当我们焦虑于如何让孩子"赢在起跑线"时,或许更需要思考:究竟是要给孩子一个随叫随到的"宝葫芦",还是培养他们创造自己"宝葫芦"的能力?答案,早已写在王葆觉醒后的笑容里。