在浙江某重点中学的校史馆里,保存着1923年的校规手册,泛黄的纸页上赫然写着:"学生不得擅离学堂,违者由训导员携犬追回",这段近百年前的办学记录,无意间揭示了教育史上一个耐人寻味的隐喻——当教育者将管理职能异化为"看门"行为时,整个教育系统就不可避免地陷入"人犬同笼"的困境。

教育场域中的"犬类隐喻"溯源 在人类教育史上,纪律与自由的博弈始终存在,古罗马的奴隶教师手持荆条授课,中世纪修道院学校用铁链束缚顽童,直至工业革命时期出现的"工厂式"学校,管理者始终在扮演"秩序守护者"的角色,英国公学至今保留的舍监制度,其英文"House Master"直译即为"房屋看守人",这种将学生视为需要看管对象的思维定式,恰似农户用獒犬看守羊群——警惕的目光永远向外,却忽视了围栏内生命的生长规律。

日本教育社会学家藤田英典在《规训的迷宫》中指出,20世纪标准化教育体系的确立,使得"管理主义"逐渐取代教育本质,东京某中学2018年的调研显示,78%的教师承认会将50%以上的精力投入学生行为管理,这种趋势催生了教育现场的吊诡现象:教师佩戴着记录学生行为的电子终端,走廊里安装着表情识别摄像头,课程表精确到分钟的计算,整个教育系统仿佛变成了精密运转的"犬类驯化场"。

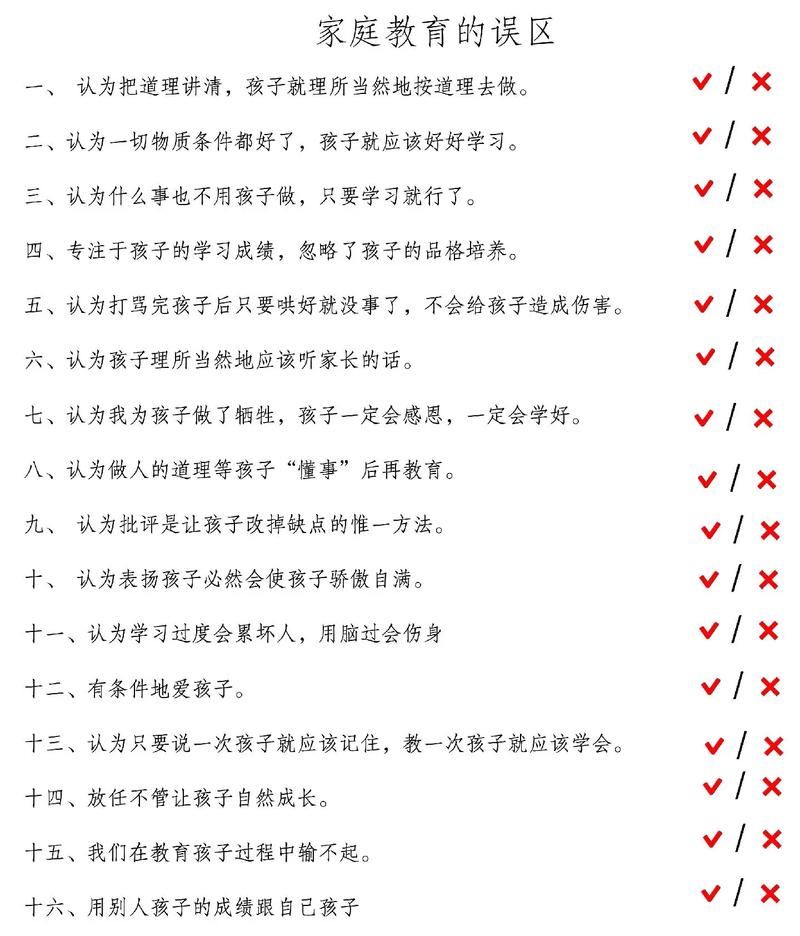

管理异化带来的教育创伤 过度强调"看门"职能的教育管理,正在制造深层的结构性矛盾,首当其冲的是师生关系的异化,北京师范大学2019年的调查数据显示,62.3%的中学生将教师角色定位为"纪律维持者",仅有11.7%的学生认同"人生导师"的定位,这种认知偏差直接导致教育过程中情感联结的断裂,就像被铁链拴住的看门犬,虽然履行着守卫职责,却失去了与主人的亲密互动。

更严重的后果体现在学生的人格塑造层面,美国心理学家埃里克森的发展理论指出,青少年时期的核心任务是建立自我同一性,但当校园变成全景敞视监狱,当每个行为都被编码成数据指标,学生就容易发展出两种极端倾向:要么成为时刻警惕"违规"的自我审查者,要么变成精通规避规则的"越狱专家",上海某重点高中曾出现"完美学生"在毕业典礼上撕毁校服的群体事件,正是这种压抑机制的反噬。

国际教育改革中的范式转型 面对管理主义的危机,全球教育界正在探索新的可能,芬兰于2016年推行的"现象式教学"改革,彻底取消了传统教室的固定座位和铃声系统,赫尔辛基的教师培训强调:"我们的职责不是看守知识仓库,而是点燃探索的火炬",这种转变类似于将看门犬训练为导盲犬——虽然仍有引导功能,但服务的核心是主体的自主行动。

新加坡教育部2023年推出的"成长型评估框架"更具启示意义,该体系用"学习生态图谱"替代传统评分制,教师需要记录的是学生解决问题的策略、协作时的情绪管理、面对挫折时的应对方式等动态过程,这种评估方式的革新,本质上是从"违规记录者"到"成长观察者"的角色蜕变。

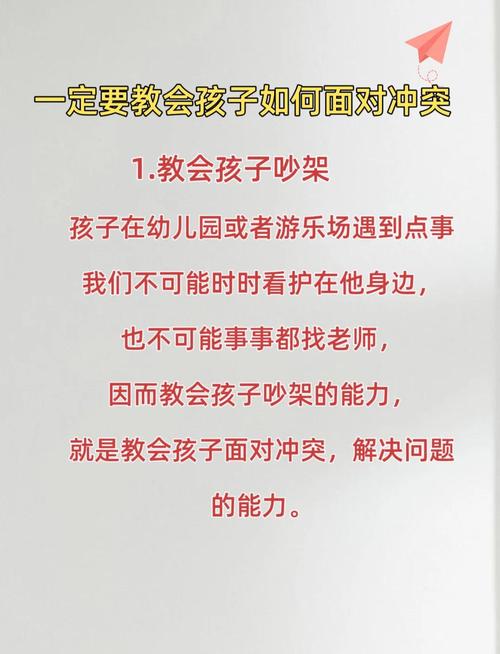

构建新型教育管理生态 要实现从"看门人"到"引导者"的转型,首先需要重塑管理哲学,德国教育学家本纳提出的"非肯定性教育"理论认为,真正的教育应该保持必要的"留白",允许学生经历试错、冲突、协商的完整过程,柏林某实验学校将20%的校园区域设为"自主管理区",学生需要自行制定规则、组建管理委员会、处理矛盾纠纷,三年跟踪数据显示,这些区域的事故率反而低于传统管理区域。

技术工具的革新为转型提供支撑,杭州某智慧校园试点"数字画像"系统,通过采集学生在创客空间的发明记录、社团活动的领导表现、研学旅行的协作数据等300余项成长印记,生成动态发展模型,这套系统不再扮演"电子监工"角色,而是成为记录生命成长的"数字园丁"。

教育管理的未来图景 当我们重新审视"看门的狗"这个隐喻,会发现其背后隐藏着深刻的教育哲学命题:真正的教育安全,不应该通过限制自由来实现,而应该通过培养自主能力来达成,就像加拿大森林学校让学生在荒野中学习风险评估,日本保育园鼓励幼儿冬季赤足锻炼,这些看似"危险"的教育实践,反而锻造出更强大的自我保护能力。

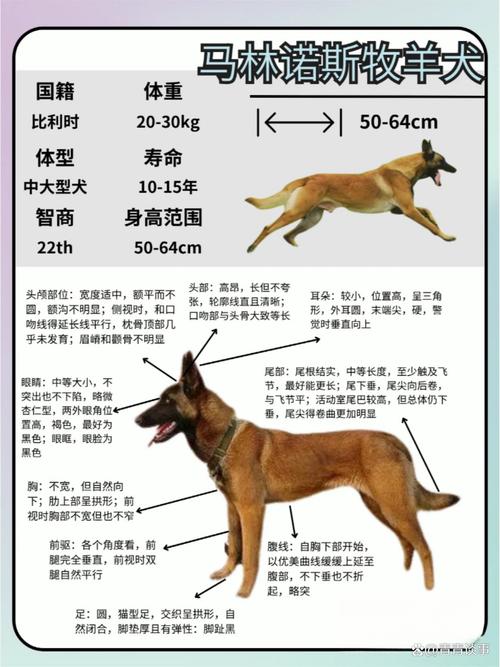

未来的教育管理者应该具备"牧羊犬"的智慧:既保持必要的边界意识,更懂得识别群体动向;既能防范致命风险,又会适时退后观察;既维护基本秩序,又为每个生命的独特发展保留通道,这种管理艺术的核心,在于理解教育的终极目的不是生产标准化产品,而是培育具有自我导航能力的生命个体。

站在教育改革的十字路口,我们需要一场管理哲学的启蒙运动,当最后一根象征禁锢的锁链落下,当"看门犬"进化为"领航员",教育才能真正回归其本质——不是用围栏制造安全假象,而是用智慧照亮成长之路,这或许就是破解"犬类隐喻"困局的终极答案:让管理成为托举生命的云梯,而非禁锢灵魂的牢笼。