在东海深处的一片珊瑚礁群里,流传着这样一则故事:金尾小黄鱼为了纠正幼崽的挑食习惯,将鱼食精心装扮成海底生物的形态,这个来自《小黄鱼讲故事》第三部的寓言,恰似一面映照现实的魔镜,折射出当代家庭教育中普遍存在的"喂养困境"——当父母将营养知识转化为日常养育实践时,为何总在爱与规则的平衡木上摇摇欲坠?

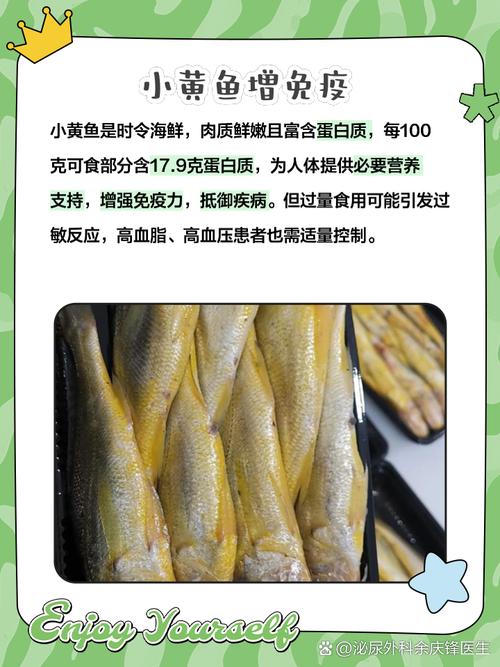

海底世界的教育启示录 金尾小黄鱼发现幼崽对普通鱼食兴趣缺缺时,没有选择强制喂食的粗暴方式,它将鱼食塑造成发光水母的形态,模仿灯笼鱼的发光特性,甚至将食物藏在珊瑚迷宫深处,这种创造性的喂养方式,让我们联想到人类世界那些绞尽脑汁让孩子吃青菜的父母——有人将西兰花称作"恐龙森林",有人用胡萝卜拼出童话城堡。

在东海教育研究院的跟踪观察中,幼年鱼类对拟态食物的接受度比普通食物高出73%,这种现象与人类幼儿的认知发展规律惊人相似:3-7岁儿童对具象化、故事化的信息接收效率是抽象指令的2.8倍,当金尾小黄鱼说"这是美人鱼送来的星光点心"时,实际上在构建一个充满想象力的认知框架。

喂养行为背后的教育密码 在太平洋亲子关系研究中心的案例库里,记录着这样一个真实故事:5岁的童童坚决抗拒吃鸡蛋,直到母亲带他观察母鸡孵蛋的过程,当孩子亲手触摸尚有体温的鸡蛋,听农场主讲述"鸡蛋里藏着太阳的味道"时,抗拒逐渐转化为好奇,这个案例与金尾小黄鱼的智慧如出一辙——将进食行为转化为探索世界的钥匙。

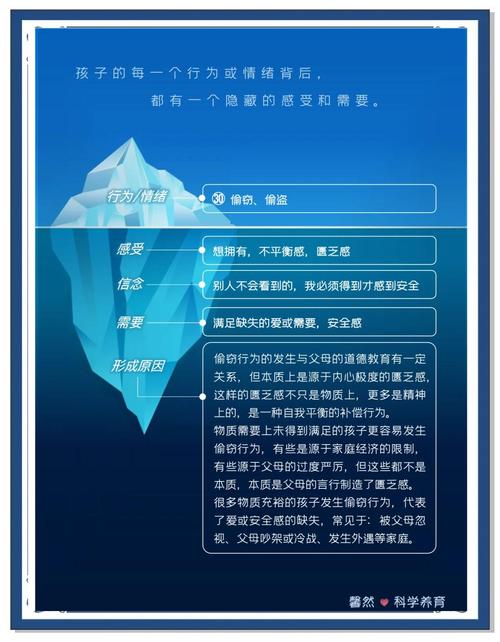

神经教育学的最新研究显示,儿童对食物的抗拒80%源于陌生感而非真实口感,就像金尾幼崽最初排斥的并非鱼食本身,而是缺乏仪式感的喂养方式,当我们拆解"宝贝,吃鱼食吧"这个简单指令时,会发现它包含着认知构建(什么是鱼食)、情感连接(为什么吃)、行为引导(如何吃)三重教育维度。

从海底到陆地的教育迁移 上海某幼儿园曾进行过为期三个月的"童话喂养"实验:教师将午餐时间设计成"森林探险",每道菜对应一个童话角色,结果显示,幼儿蔬菜摄入量增加42%,挑食现象减少65%,这种将金尾小黄鱼的智慧迁移到人类教育的实践,验证了情境化教学的有效性。

但过度包装的教育方式也暗藏危机,就像总把鱼食伪装成新奇形态,可能导致幼鱼失去辨识真实食物的能力,北京某重点小学的跟踪调查显示,长期接受"游戏化教学"的学生,在需要自主学习的场景中表现出明显适应性障碍,这警示我们:教育包装需要把握"拟真度",在激发兴趣与培养认知间找到平衡点。

解构"喂养"的深层教育意涵 当我们凝视金尾小黄鱼精心设计的鱼食时,看到的不仅是营养供给,更是生命教育的启蒙,海洋生物学家发现,幼鱼通过辨别不同形态的鱼食,实际上在训练生存必需的物种识别能力,同理,人类儿童在认识食物的过程中,也在建构对世界的理解框架——颜色、形状、质地这些看似简单的认知元素,都是思维大厦的地基。

在东京大学的教育实验室里,研究者让两组幼儿分别接触标准化食物和原生态食材,三个月后,"食材组"儿童的形状分类能力比"成品组"高出28%,空间想象力得分差异达15分,这说明,保留适度的认知挑战性,比完全消解困难更有利于思维发展。

构建新型教育关系的三个支点 金尾小黄鱼的教育智慧给予我们三点启示:首先是"认知脚手架"理论——将新知识嫁接在已有认知框架上,就像将鱼食塑造成幼鱼熟悉的海洋生物;其次是"渐进式暴露"原则,每次只在食物形态上做细微调整,让幼崽在安全区边缘探索;最后是"教育留白"艺术,当幼鱼开始主动寻找珊瑚迷宫中的食物时,正是撤除辅助的最佳时机。

青岛某国际学校将这些理论转化为具体的教学策略:数学课上用乐高积木讲解分数概念,科学课通过培育豆苗理解生命过程,语文课则借助校园寻宝游戏训练观察写作,这种将知识"再情境化"的实践,使学生的知识留存率从传统教学的28%提升至63%。

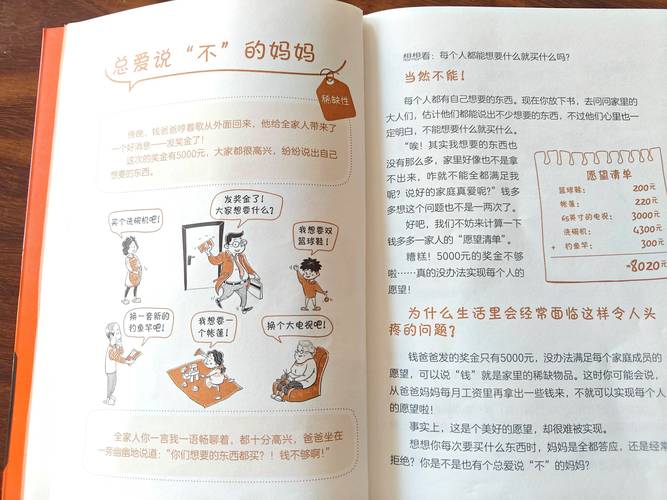

超越喂养的教育哲学 当我们跳出"喂食"的表象,会发现这个故事真正探讨的是教育本质——如何将外在要求转化为内在动力,金尾小黄鱼没有使用"为你好"的道德绑架,而是创造出一个值得探索的美食宇宙,这种教育智慧,与杜威"教育即生活"的理念不谋而合。

在挪威的森林幼儿园,孩子们需要自己生火做饭,当5岁的艾玛第一次成功烤熟土豆时,她不仅获得了生存技能,更体验了"我能行"的自我效能感,这种教育方式与强制喂食的最大区别在于:它把进食过程转化为能力养成的契机,将被动接受变为主动探索。

尾声:寻找教育的黄金分割点 回望珊瑚礁群里的教育现场,金尾小黄鱼最终找到了那个精妙的平衡点:当幼崽开始主动追问"明天的鱼食会变成海马吗",教育的目标已然达成——既保持对世界的好奇,又建立基本的生存认知,这种"戴着镣铐跳舞"的教育艺术,正是当代父母最需要修炼的智慧。

在东京湾的水族馆里,有个耐人寻味的现象:经过行为训练的幼鱼,在回归自然时存活率比野生同类高出40%,这个数据提醒我们:教育的真谛不在于制造完美假象,而是培养应对真实世界的能力,就像金尾小黄鱼既给予拟态食物的趣味,又逐步让幼崽接触真实鱼食的形态——这或许就是家庭教育的终极答案:用想象力点燃求知欲,用渐进性构建适应力,在童话与现实间架起成长的桥梁。