(全文约1760字)

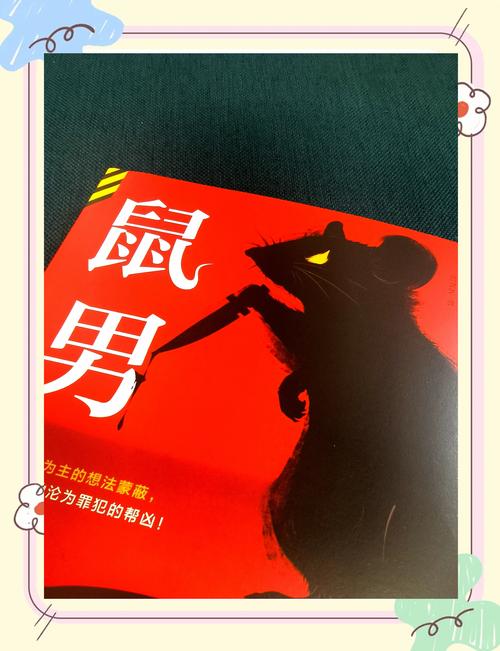

被误读的"英雄叙事":解构蓝胡子的教育符号 在《鼠国英雄》系列第四部《蓝胡子》中,作者通过一只背负神秘蓝毛的鼠族战士形象,构建出极具现实穿透力的教育隐喻,这个看似奇幻的动物世界,实则处处折射着人类社会的教育困境,蓝胡子历经四部作品的成长轨迹,恰似当代青少年在体制化教育中的挣扎与突围。

故事中蓝胡子标志性的蓝色胡须,暗合着教育场域中的差异化标签,当其他灰鼠都在标准化训练中打磨灰色皮毛时,这只天生异相的幼鼠从出生就被打上"异常者"的烙印,教育观察家发现,这种现象在现实课堂中普遍存在——那些思维活跃、行为独特的学生往往被过早定义为"问题儿童",蓝胡子在鼠族军校的遭遇,正是对教育标准化评估体系的深刻反讽。

洞穴训练营:制度化教育的镜像投射 《蓝胡子(4)》的核心场景"地底洞穴训练营",堪称制度化教育的完美隐喻,这个由108个迷宫组成的训练系统,要求每只幼鼠在666天内完成规定动作的机械重复,迷宫墙壁上镌刻的"生存法则",与现实中教室墙上的行为守则形成微妙对应。

更具批判性的是训练营的奖惩机制:完成任务者获得标准化食物配给,违规者被注入"思维抑制剂",这恰似现实教育中"标准答案至上"与"创造性思维抑制"的共生关系,作者通过蓝胡子破坏迷宫结构的反抗行为,揭示标准化教育对个体差异的暴力规训——当蓝胡子用蓝色胡须在迷墙上刻出新路径时,遭遇的却是整个训练系统的反噬。

反英雄叙事中的教育突围 与传统英雄叙事不同,蓝胡子的"反叛"始终伴随着深刻的自我怀疑,这种矛盾心理精准映射着当代青少年的成长焦虑,在第四次迷宫考核中,蓝胡子发现所谓"终极出口"竟是无限循环的起点,这个充满存在主义意味的情节设计,直指应试教育的本质困境。

教育心理学家指出,这种循环困境恰恰对应现实中的"内卷化"学习模式,当蓝胡子选择用蓝色血液浸染迷宫墙壁时,这个充满仪式感的反抗场景,暗示着教育突围需要付出真实的生命代价,作者在此处埋设的隐喻密码值得深思:蓝色既是差异的标记,也是痛苦的显影,更是突破的可能。

影子导师的启示:教育关系的重构可能 本作新引入的"影子导师"角色,为僵化的教育叙事注入新的可能,这个由前任反抗者意识凝聚的虚影,摒弃了传统师徒的等级关系,转而采用苏格拉底式的诘问教学,在第七次地壳震动危机中,影子导师拒绝提供现成解决方案,而是引导蓝胡子观察岩层裂缝的光影变化。

这种教学场景与皮亚杰的建构主义学习理论形成跨时空对话,当蓝胡子通过自主观察发现地热规律时,其认知模式的转变轨迹清晰可见:从被动接受指令到主动构建知识体系,这为现实教育提供了珍贵启示——真正的教育应该是点燃火焰,而非填满容器。

群体觉醒:教育变革的社会学维度 故事高潮处的"胡须共振"事件,将教育讨论推向社会学层面,当蓝胡子的变异胡须与其他37只"异常鼠"产生光谱共鸣时,整个洞穴训练营的认知结构发生根本动摇,这个充满诗意的超现实场景,暗示着教育变革的集体性特征。

社会学家注意到,这种"共振效应"对应现实中的教育平权运动,当个别觉醒者开始质疑既有规则时,其影响力会通过社会网络的"弱连接"产生指数级扩散,作品中鼠群集体修改迷宫参数的场景,预示着教育革新需要构建新型学习共同体。

创伤叙事下的教育救赎 《蓝胡子(4)》的黑暗色调在系列中最为浓重,作者不避讳展现教育异化带来的心理创伤:蓝胡子左耳缺失的伤口,同伴鼠在标准化测试中的自毁倾向,长老鼠群体认知退化的惨状...这些残酷叙事构成对现实教育的尖锐质问。

但正是在这种创伤语境下,教育救赎的可能性愈发明晰,当蓝胡子用胡须为失明幼鼠勾勒世界轮廓时,这个充满温度的教学场景暗示:教育本质应是生命与生命的相互照亮,作品结尾处蓝胡子选择留在坍塌的洞穴继续教学,标志着教育者身份的终极觉醒——不是体系的破坏者,而是新可能的建构者。

在虚构中照见教育的真实 《鼠国英雄蓝胡子(4)》通过奇幻叙事探讨教育的本质命题,其现实意义远超普通儿童文学范畴,在标准化与个性化、规训与自由、继承与创新的永恒张力中,作品给出的不是简单答案,而是持续追问的勇气。

当我们将目光从鼠国收回现实课堂,会发现每个学生都是潜在的"蓝胡子",他们或许带着与生俱来的"蓝色标记",在制度化教育的迷宫中寻找属于自己的突围路径,这部作品给予教育工作者的最大启示,或许是保持对差异的敬畏、对可能的期待,以及在黑暗中依然相信光明的教育信念。

(本文基于虚构文学作品的延伸解读,所涉教育理论包括但不限于:福柯的规训理论、杜威的进步主义教育、弗雷勒的被压迫者教育学,文中观点不代表对现有教育体制的简单否定,而是强调在批判中建构的辩证思考。)