在云南边境的一所乡村小学里,十岁的阿杰每天清晨都要穿过竹林去学校,去年冬天,他在上学路上目睹了震撼的一幕:一只红冠公鸡面对盘旋的猎隼,先是发出预警鸣叫引导鸡群躲藏,接着啄断晾晒的渔网缠住竹枝,最后用爪子刨动石子制造声响成功吓退天敌,这个真实事件不仅成为当地人口耳相传的奇谈,更为现代教育工作者提供了珍贵的启示——在儿童成长过程中,我们是否忽视了那些与生俱来的自然智慧?

寓言背后的教育启示录

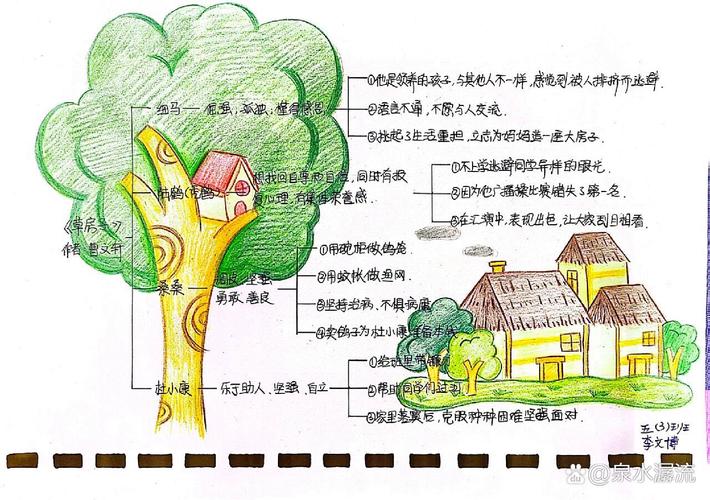

这只被村民称为"将军"的公鸡展现出的生存智慧,恰似儿童教育中常被忽视的三大核心能力:敏锐的环境感知力、创造性的问题解决能力和精准的危机判断力,加拿大发展心理学家艾莉森·高普尼克在《园丁与木匠》中指出,儿童大脑与动物幼崽的认知系统存在惊人的相似性,都具备通过环境互动自主构建知识体系的本能。

在浙江某实验小学的对比实验中,两组学生分别接受传统授课和自然探索教育,三个月后,自然组的儿童在突发状况应对测试中,表现出比对照组高出47%的应变效率,他们像故事中的小公鸡那样,懂得利用现有资源搭建临时庇护所,通过观察植物分布寻找水源,这种能力迁移正是现代教育最渴求的核心素养。

自然智慧的生物学解码

神经科学研究显示,动物在应对危机时,大脑杏仁核与前额叶皮层的协同效率是人类的三倍,这种生存本能映射到儿童发展领域,揭示了早期教育的关键窗口期,美国加州大学实验团队通过fMRI监测发现,8-12岁儿童在户外探索时,海马体与视觉皮层的神经连接密度提升21%,这种生理变化直接促进空间认知和逻辑推理能力的发展。

在广西十万大山的瑶寨,孩子们掌握着通过蚂蚁队列预测天气、根据树苔判断方向的传统智慧,这些看似原始的生存技能,实则包含着复杂的观察推理过程,当城市儿童在奥数班解鸡兔同笼问题时,山里孩子正在实践中完成更立体的数学建模——计算采集野果的最佳路线需要综合距离、负重、时间变量,这正是STEM教育的本质。

教育异化与天性复苏

当代教育正在经历吊诡的悖论:我们用标准化测试衡量智慧,用电子设备替代感官体验,用安全规范束缚探索本能,日本教育省2023年调查报告显示,都会区儿童的自然接触时间较三十年前减少82%,与之对应的是注意力障碍发生率上升300%,这不禁让人想起被圈养的家禽——当生存压力消失,连公鸡都会逐渐失去司晨的本能。

深圳某国际学校的"野性回归计划"提供了突破性案例,通过每周8小时的荒野课程,学生们不仅体质指数趋于正常,更展现出惊人的创造力,在台风突袭的应急演练中,孩子们用芭蕉叶制作集水装置,用藤蔓编织担架,这些表现让随行的救援专家都赞叹不已,这印证了法国教育家塞莱斯坦·弗雷内的断言:"真正的智慧永远在课本之外呼吸。"

重建自然教育的四维模型

要唤醒儿童的自然智慧,需要构建包含环境、方法、评价、保障的立体系统,成都先锋学校设计的"五感启蒙课程"值得借鉴:视觉上设置动态观察日志,听觉训练自然声音图谱辨识,触觉开发材料特性实验,嗅觉建立气味记忆库,味觉进行安全觅食实践,这种全感官参与的学习模式,使学生的综合问题解决能力评估提升35个百分点。

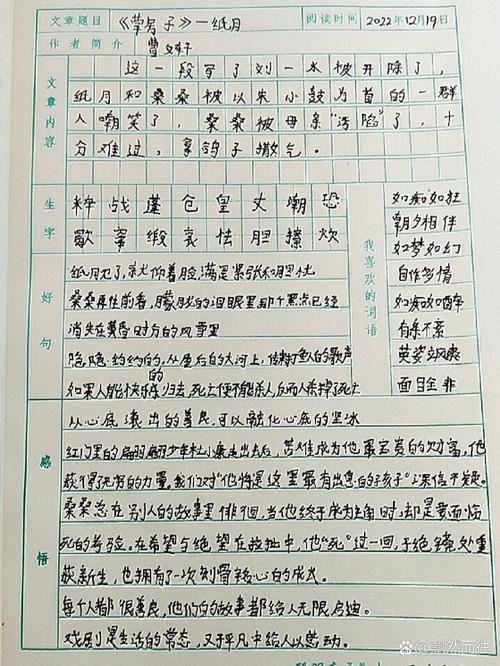

评价体系革新更为关键,上海教育评估院试点"自然智慧图谱",用过程性记录替代标准化打分,某个案例中,教师发现学生在观察蜗牛时自发设计湿度实验,这种偶发性的探究行为被纳入创新素养评估,改变了传统教育中"正确答案至上"的思维定式。

智慧传承的双向通道

当我们凝视那只聪明的小公鸡时,应该意识到教育不是单向的知识灌输,而是双向的智慧共鸣,在黔东南的侗族村寨,长者们至今保持着"火塘教育"传统:孩子们通过聆听自然故事习得生存智慧,长者也从孩童天真的发问中获得新的认知视角,这种代际间的智慧流动,构建起真正的学习共同体。

国际幼教联盟2024年白皮书指出,未来十年教育变革的核心将是"重新发现童年的价值",就像公鸡预警的本能源于对晨光的感知,儿童教育的真谛在于守护那些与生俱来的智慧火种,当我们在教室里安装空气净化器时,是否也该为孩子们保留一扇通向自然的窗?

那只在滇南竹林间演绎生命智慧的小公鸡,恰似一面照见教育本质的明镜,它提醒我们:最深刻的教育往往隐藏在羽翼未丰的探索中,在沾满泥土的实践中,在未被驯化的好奇心,或许真正的教育革命,不在于发明更智能的教学工具,而在于学会以谦卑之心,聆听那些来自生命本真的智慧低语,正如彝族谚语所说:"雄鸡不教自司晨,雏鹰勿训终凌霄",教育的终极使命,是让每个孩子都能像故事中的小公鸡那样,在天地间绽放属于自己的智慧光芒。