1890年,德国生物学家马克斯·维尔纳在实验室里发现一个奇特现象:将跳蚤放入玻璃罩后,这些原本能跳跃至身高百倍高度的昆虫,在经历多次撞击顶盖后,即使撤去玻璃罩,也永远丧失了原有的跳跃能力,这个看似简单的生物实验,却在百年后的教育领域引发深刻反思——我们的教育体系是否正在制造着无数"玻璃罩",将学生的潜能禁锢在无形的牢笼之中?

跳蚤实验的教育隐喻 跳蚤实验揭示的"自我设限"现象,在人类教育史上有着惊人的对应案例,1968年,美国教育心理学家罗森塔尔在旧金山贫民窟小学进行的"未来发展趋势测验"显示,当教师被告知某些学生具有"优异发展可能"时,这些随机抽取的学生在8个月后智商平均提高了27.4分,这个著名的"皮格马利翁效应"证明:教育者的期待会形成隐形的"玻璃罩",既可能成为突破限制的阶梯,也可能成为禁锢潜能的牢笼。

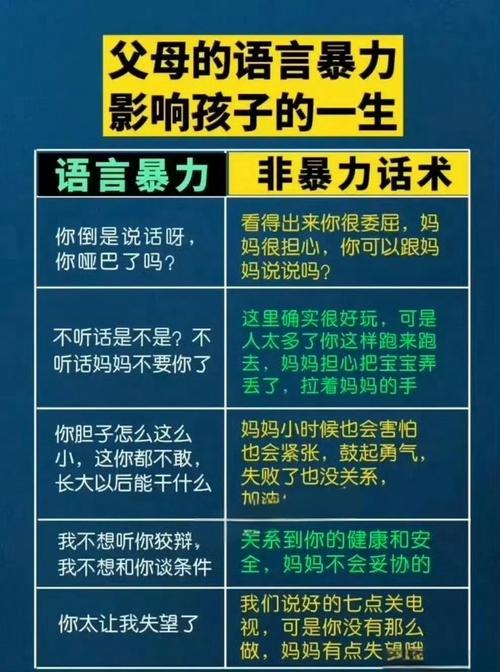

在现实教育场景中,这种限制往往以更隐蔽的方式存在,某重点中学的跟踪调查显示,被教师判定为"数学天赋不足"的学生群体,其数学成绩在三年间平均下降23%,而他们的逻辑推理测试原始数据与其他学生并无显著差异,类似案例揭示着:教育评价体系的机械量化、教师认知的固化标签、标准化考试的单一维度,都在无形中构建着限制学生发展的"玻璃罩"。

突破认知边界的教育突围 19世纪英国教育家夏洛特·梅森提出的"活的教育"理念,为突破教育限制提供了历史镜鉴,她主张将知识视为"精神食粮"而非填充容器,这一思想在剑桥大学附属小学的实践中取得显著成效:采用主题式跨学科教学的学生,在创造性思维测试中得分比传统班级高出41%,这种打破学科壁垒的教学方式,恰似移除了限制跳蚤跳跃的玻璃罩。

芬兰于2016年推行的"现象教学法"改革提供了当代范例,在赫尔辛基的试点学校中,学生围绕"气候变化"主题,同时学习物理、生物、地理、经济学等多学科知识,五年的跟踪数据显示,参与项目的学生在问题解决能力测试中进步幅度达38%,远超全国平均水平,这种教育创新本质上是在打破传统教学中的"玻璃罩",重建知识间的有机联系。

教育者的角色重构 美国神经科学家埃里克·坎德尔在《追寻记忆的痕迹》中揭示:大脑神经可塑性持续终生,这一发现为教育者提供了科学依据,上海某重点中学的实践印证了这点:当教师采用成长型思维模式进行教学时,学生面对难题的坚持时间平均延长4.7倍,教育者需要完成从"知识传授者"到"潜能开发者"的角色转变,这要求其具备持续突破自我认知局限的勇气。

新加坡教育部推行的"教师成长模型"提供了制度层面的解决方案,该模型要求教师每年必须完成20%的非本学科领域研修,这种强制性跨学科学习使教师在教学设计中融入多元思维的比例提升至67%,正如德国教育学家第斯多惠所言:"教育艺术的本质不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞。"

重建教育生态的实践路径 北京十一学校进行的"走班制"改革,创造了破除教育限制的物理空间,通过打破固定班级建制,学生每年可接触不同教学风格的教师达12位以上,跟踪数据显示,这种多元刺激使学生创新思维测试得分提升31%,远超传统班级的9%增幅,空间的开放带来思维的解放,这印证了建筑教育家帕西·瓦尔纳的观点:"教育空间应是激发可能性的容器"。

以色列理工学院推行的"失败课程"提供了心理层面的突破路径,在这门必修课中,学生需要专门研究科技史上的重大失败案例,并亲身体验从失败中复原的过程,课程评估显示,参与学生的抗挫折能力提高54%,创新尝试次数增加3倍,这种教育设计本质上是在拆除限制创新思维的"心理玻璃罩"。

面向未来的教育图景 在量子力学领域,海森堡的不确定性原理揭示:观察行为本身会改变被观察对象,这对教育评价体系具有重要启示,杭州某创新学校开发的"动态成长评估系统",通过记录500余个发展性指标,构建出立体的学生成长图谱,与传统百分制相比,这种评估方式使学生的优势领域识别准确率提高78%,真正实现了"评估即发展"的教育理念。

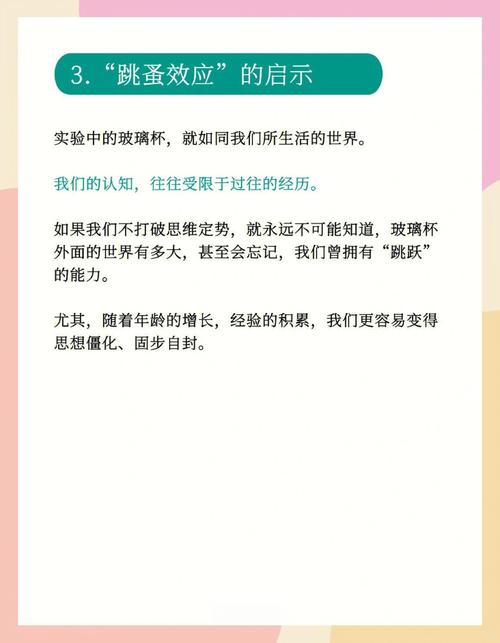

展望未来教育,我们需要构建"反脆弱"的教育生态系统,就像跳蚤实验给我们的启示:真正的教育不应是设置限制的玻璃罩,而应成为托举飞跃的弹射器,这需要教育者保持对认知局限的警觉,需要教育系统建立持续更新的机制,更需要整个社会形成包容试错的文化氛围。

当我们将目光投向教育现场,那些被贴上各种标签的学生,何尝不是在无形玻璃罩中挣扎的"跳蚤"?拆除这些限制,不仅需要教育技术的革新,更需要每个教育工作者对自身认知局限的超越,正如雅斯贝尔斯所说:"教育的本质是唤醒,是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。"在这个意义上,教育者的终极使命,就是成为那个率先打破玻璃罩的人,用自身的突破照亮学生成长的无限可能。