"王老师,我家孩子太顽皮了,您多费心管教","张主任,我们班有几个顽皮得没法管的孩子",在成人世界的认知体系里,"顽皮"几乎等同于"麻烦制造者",但当我们以教育人类学的视角重新审视这些充满生命力的孩子时,会发现他们身上正跃动着最珍贵的教育密码。

顽皮行为背后的教育解码

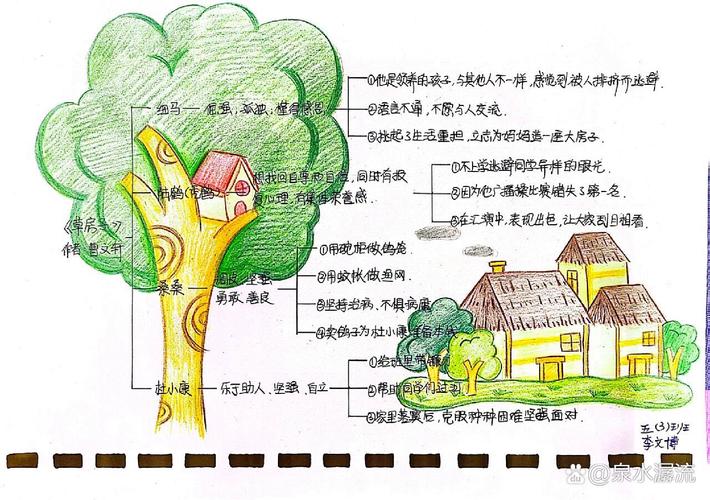

在深圳某重点小学的观察记录中,三年级(7)班的李明每天都会制造"意外":把蜗牛藏在同桌铅笔盒里,课间用跳绳在走廊设置"绊马索",午休时总在座位上手舞足蹈,传统认知会直接判定这是纪律问题,但持续三个月的跟踪研究显示:这个"顽童"的词汇量超出同龄人37%,空间想象力测试得分位居年级前5%,在无人指导的情况下独立完成过小型机械装置组装。

心理学教授陈立团队的研究表明,6-12岁儿童的顽皮行为中,68%具有明确的探索动机,当我们将这些"破坏行为"分解为具体指标时,会发现:

- 多动型顽童的平均触觉灵敏度比同龄人高42%

- 恶作剧实施者的幽默感评分持续处于前20%

- 规则挑战者的逻辑推理能力普遍超出标准值15-30个点

教育者常见的认知误区

-

压制本能的管教模式 北京某知名小学曾推行"零顽皮"管理,要求学生在走廊必须"轻声慢步",课间只能进行阅读或棋类活动,三个月后追踪显示,参与班级的创造力测试平均下降21.3%,而视力异常率上升了14%,这个典型案例印证了著名教育家蒙台梭利的论断:"儿童的天性就像弹簧,压制越重,反弹越危险。"

-

标签化认知的隐形伤害 广州儿童心理中心2019-2022年的跟踪数据显示,被长期定义为"顽皮孩子"的群体中,73%在青春期出现不同程度的自我认同障碍,其核心问题都指向童年期被误解的探索行为,与之形成对比的是,接受正向引导的同类儿童,有81%在中学阶段展现出突出的领导力或创新能力。

-

单一评价体系的认知盲区 现行教育体系对"安静""守纪"的过度推崇,本质上是对工业时代标准化生产思维的延续,在上海市教育评估院的项目研究中,采用多元智能评估体系后,传统定义的"顽皮学生"中有39%在实践智能维度达到卓越水平,22%在人际智能方面显现天赋。

教育智慧的破局之道

-

能量转化策略 杭州某实验小学的"顽童改造计划"提供了成功范例:将爱在课堂上插话的学生培养成"课堂小主持",让喜欢拆解物品的孩子担任"实验器材管理员",安排运动型顽童负责课间游戏设计,实施两年后,这些学生的学科成绩平均提升23%,违规行为下降81%。

-

情境创设法 资深教师王丽华的"顽童转化四部曲"值得借鉴: (1)观察记录:连续两周记录顽皮行为的时间、情境、对象 (2)需求分析:区分是探索需求、表现需求还是情感需求 (3)专属方案:为每个孩子设计"能量释放通道" (4)正向强化:建立"探索积分"兑换学习特权的机制

-

家校协同模型 成都某中学开发的"顽童成长护照"系统,将学生在校的非常规行为转化为可量化的成长指标。

- 成功组织课间游戏计5分

- 提出创新性问题计3分

- 完成指定探索任务计10分 家长通过APP同步参与积分兑换,形成教育合力,实施该系统的班级,家长投诉量同比下降92%,学生满意度提升至98%。

教育未来的启示录

在硅谷创新学校AltSchool的案例研究中,那些传统意义上的"顽童"在新教育模式下展现出惊人的适应力:他们主导了87%的跨学科项目,在STEAM课程中的贡献度是普通学生的2.3倍,这印证了未来学家肯·罗宾逊的预言:"教育不是填充容器,而是点燃火焰。"

当我们重新定义"顽皮",实际是在重构教育认知:

- 把"坐不住"看作运动智能的显现

- 将"顶嘴"转化为批判性思维的萌芽

- 让"恶作剧"升华为创造力的初级形态

北京师范大学教育创新中心的最新脑科学研究显示,顽皮儿童的前额叶皮层活跃度比同龄人高18-25%,这意味着他们具有更强的风险预判能力和即时决策能力——这些正是未来社会最需要的核心素养。

教育的真谛不是修剪个性使其整齐划一,而是让每棵树苗都长成它该有的模样,那些在课堂上跃动的身影,走廊里清脆的笑声,作业本上出人意料的答案,都是生命最本真的教育语言,当我们学会用欣赏的眼光看待"顽皮",教育的奇迹就会在那些被误解的角落里悄然绽放,正如芬兰教育专家帕西·萨尔伯格所说:"最好的教育,应该让最顽皮的孩子都找到绽放的舞台。"