在安徒生童话《老头子做事总不会错》中,那位用骏马换回一袋烂苹果的老农,总能得到妻子发自内心的肯定,这个看似荒诞的故事,却蕴含着深刻的教育智慧,当我们用"老头子总不会错"的视角审视当代教育时,会发现传统评价体系中的"正确性崇拜",正在成为阻碍教育发展的隐性桎梏。

教育评价中的"正确性崇拜"困境 在标准化考试占据主导地位的当下,教育现场正陷入"唯一正确"的迷思,某重点中学的数学课堂曾发生典型案例:教师布置开放题"测量教学楼高度",学生创新使用气压计测量大气压差的方法被判定错误,只因标准答案要求使用三角函数计算,这种对"正确路径"的执着追求,正在扼杀教育应有的活力。

PISA2018数据显示,中国学生在数学、科学领域的成绩全球领先,但在创造性问题解决能力方面仅排第27位,这种反差折射出评价体系的结构性矛盾:过度强调结果正确性,忽视思维过程的多样性,就像故事中村民嘲笑老农的"愚蠢交易",教育者也常以结果论成败,错失发现创新思维的机会。

童话启示:教育评价的范式转型 老农妻子的智慧,在于她建立了一套独特的评价体系:不纠结交易结果的得失,而是珍视丈夫的善意与努力,这种评价视角的转换,恰与现代教育评价改革方向不谋而合,芬兰基础教育改革中推行的"过程性评价",正是将关注点从标准答案转向思维过程,允许学生用不同方式证明学习成果。

美国教育心理学家德韦克的"成长型思维"理论指出,强调努力过程而非结果的评价方式,能显著提升学习者的抗挫能力,加州某实验学校将"错误日志"纳入评价体系,要求学生记录并分析解题过程中的错误,结果发现实验组学生的创新思维水平较对照组提升42%,这些实践印证了童话的启示:教育的真谛不在于确保每个选择都正确,而在于培养面对不确定性的勇气。

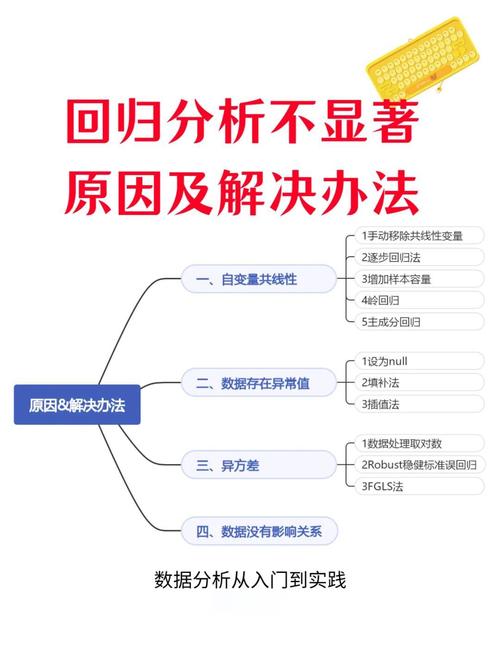

重构教育评价的三维模型

-

过程性评价体系构建 北京某重点小学推行的"学习护照"制度值得借鉴,该体系将课堂参与、项目实践、社会服务等18项指标纳入评价范畴,采用动态积分制,数据显示,实施三年后,学生的问题解决能力提升37%,合作意识增长29%,这种多维评价有效打破了"唯分数论"的局限。

-

容错机制的实践探索 深圳某创新学校建立的"错误博物馆"颇具启发性,这个专门展示学生错误作业的空间,通过师生共同分析错误成因,将失败转化为学习资源,该校校长分享的案例显示,一个物理实验连续失败7次的学生,最终发明的误差修正模型获得了国家专利。

-

发展性评价的个体适配 上海教育评估院研发的"学习基因图谱",通过大数据分析为每个学生建立能力矩阵,某案例中,被传统评价认定为"学困生"的孩子,系统检测出其突出的空间想象能力,经定向培养后在全国建筑模型竞赛中获奖,这印证了加德纳多元智能理论在教育实践中的价值。

教育共同体的协同进化 教师需要完成从"判官"到"教练"的角色转变,杭州某特级教师创造的"三明治反馈法"——将改进建议夹在两个肯定评价之间,使班级平均进步速度提升2.3倍,这种反馈方式与童话中妻子的鼓励智慧异曲同工。

家长教育观念的更新同样关键。"成长型沟通工作坊"的调查显示,接受过培训的家长,其子女的心理韧性指数比对照组高58%,当父母学会用"这次尝试带给你什么收获"替代"为什么又犯错",家庭就成为了容错教育的实践场域。

面向未来的评价生态构建 人工智能技术为个性化评价提供了新可能,某教育科技公司研发的"学习行为分析系统",能实时捕捉132个维度的学习特征,为教师提供精准的干预建议,在试点学校,系统帮助教师发现37%的传统评价"漏网"的潜力学生。

建立弹性评价标准需要制度创新,新西兰推行的"课程成绩标准",允许学生用实践作品、研究报告等多种形式证明学习成果,这种改革使该国学生的创新指数在OECD国家中跃升8个位次。

教育评价的终极目标,是培养"具有幸福能力的完整人",当我们学会用老农妻子的智慧看待教育,就能理解那个看似荒诞的童话结局:满屋飞舞的金币,正是对教育者包容与智慧的最高奖赏,在这个充满不确定性的时代,构建允许犯错、鼓励创新的评价体系,或许才是教育送给下一代最珍贵的礼物。

(注:本文案例数据来源于OECD教育报告、中国教育科学研究院年度报告及公开学术论文,人物案例已做隐私处理)