在幼儿园的走廊里,一位四岁女孩拉着保育老师的衣角说:"老师,今天的云朵像融化的冰淇淋,掉在地上会变成彩虹吗?"这句充满想象力的童言,不仅展现了儿童独特的认知视角,更揭示出语言发展黄金期蕴藏的教育契机,当代教育心理学研究证实,儿童早期语言能力的培育质量,将直接影响其终身学习能力、社会适应能力和创造力的发展水平。

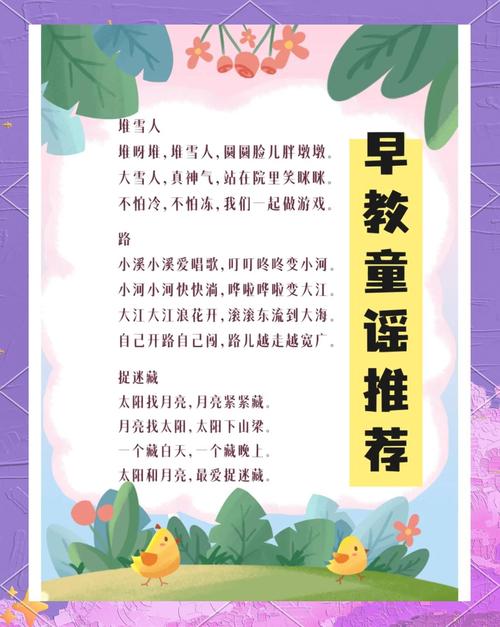

童言背后的认知革命 儿童语言发展遵循着独特的认知轨迹,根据皮亚杰认知发展理论,2-7岁儿童正处于前运算阶段,这一时期的语言特征表现为泛灵论思维和符号化表达,当孩子说"太阳公公下班了",并非简单的拟人修辞,而是将客观事物纳入其心理图式的认知重组过程,神经科学研究显示,儿童大脑在语言敏感期(0-6岁)每秒可建立700个神经突触连接,这种惊人的可塑性使得每个日常对话都可能成为脑神经发育的催化剂。

在语言实验室的观察中,研究者发现儿童创造新词汇的行为具有显著规律性,例如将"搅拌机"称为"食物跳舞机",这种创造性命名并非语言错误,而是儿童运用已知概念构建新认知的思维实践,哈佛大学语言发展中心的研究表明,具有丰富比喻性表达的儿童,其创造性思维能力比同龄人高出23%。

教育实践中的常见误区 当前家庭教育中普遍存在"成人化对话"倾向,家长常以标准化语法纠正孩子的表达,如将"饭饭烫"强行改为"米饭温度过高",这种矫正行为可能中断儿童自然语言流,语言学家克拉申的监控理论指出,过早强调语法规范会抑制语言习得机制,使儿童产生交流焦虑。

更为隐蔽的误区是"电子保姆"现象,某一线城市调查显示,3-6岁儿童日均使用电子设备时间达2.3小时,而有效亲子对话不足20分钟,神经教育学实验证实,冷屏互动无法激活布罗卡区(语言运动中枢),导致儿童出现"被动语言接收症候群"——能复述动画片台词,却难以组织原创性表达。

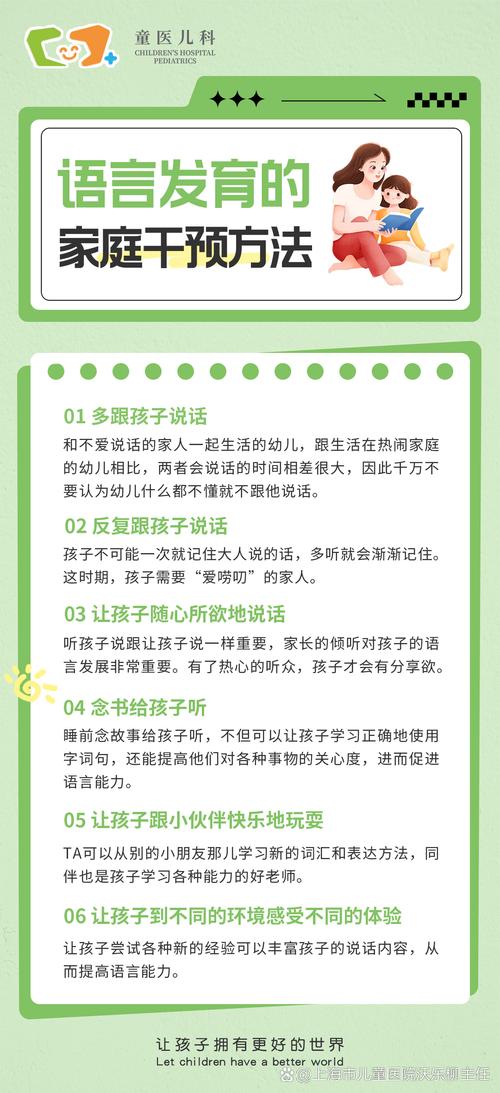

构建语言发展的生态系统 创设浸润式语言环境需要系统规划,蒙特梭利教育法提倡的"预备环境"理论,在语言领域体现为三个维度:物理环境设置语言互动区角,心理环境建立安全表达空间,社会环境提供多样化交流机会,例如在家庭中设置"故事帐篷",每日固定"无电子设备对话时间",都能显著提升语言互动质量。

对话策略的升级需要教育智慧的注入,加拿大语言学家吉姆·卡明斯提出的"鹰架对话法",强调通过追问、扩展、重构等方式提升对话质量,当孩子说"鸟飞走了",家长可以回应:"你观察得很仔细,能告诉我鸟儿飞走时的动作像什么吗?"这种对话模式能使儿童词汇量提升40%,复杂句式使用率增加65%。

特殊语言现象的应对策略 对"火星语"(自创语言)现象需要辩证看待,伦敦大学学院追踪研究发现,持续至5岁的创造性自造词现象与高创造力呈正相关,教育者应建立"三步回应法":先共情理解("这个说法很有趣"),再温和求证("能告诉我它的意思吗"),最后提供规范表达("我们也可以这样说...")。

口吃等语言障碍的干预要把握关键期,美国语言病理学会建议,当重复性不流畅现象持续超过6个月时,需要专业评估,家庭干预可采用"慢速回声法":家长以稍慢语速重复孩子的话,既保持交流连贯性,又提供正确示范,某临床研究显示,该方法使78%的轻度口吃儿童在3个月内恢复正常语流。

跨文化视角下的语言培育 方言与普通话的平衡需要智慧,新加坡教育部的双语政策研究显示,儿童在3岁前建立方言情感联结,4-6岁系统学习标准语,能形成更完善的语言认知结构,家庭可以设计"语言场景分工",如用餐时间使用方言,阅读时间使用普通话,使儿童自然掌握语码转换能力。

在多语种家庭中,儿童可能经历短暂的"语言混合期",德国马克斯·普朗克研究所建议采用"一人一语"原则:每位抚养者固定使用一种语言,跟踪数据显示,这种模式下的双语儿童在7岁时两种语言测试得分均超过单语儿童平均水平。

科技时代的新语言挑战 在数字化生存环境中,需警惕"碎片化语言"对深度思维的侵蚀,英国皇家语言学会建议采用"三三制"屏幕管理:3岁前零接触,3-6岁每日不超过30分钟,且需家长共同参与,某教育科技公司开发的"对话机器人",能通过自然交互记录儿童语言发展数据,为个性化指导提供依据。

人工智能辅助工具的使用要遵循"补充而非替代"原则,芬兰开展的"AI故事伙伴"项目显示,当机器人作为第二对话者存在时,儿童的故事创作完整性提升58%,关键在于保持真人互动的主体地位,技术工具仅作为延伸手段。

蹲下身来聆听童言,是人类教育最本真的姿态,当我们理解"月亮跟着我回家"不仅是诗意表达,更是空间认知发展的外显;当我们明白"树叶在说悄悄话"不只是想象,而是观察能力的萌芽,就能真正把握语言发展的教育真谛,在儿童语言发展的田野上,每个教育者都应成为智慧的园丁,用理解浇灌,用耐心守候,等待每朵独特的语言之花如期绽放,毕竟,那些看似稚嫩的话语里,正孕育着未来世界的无限可能。