器物承载的文明密码

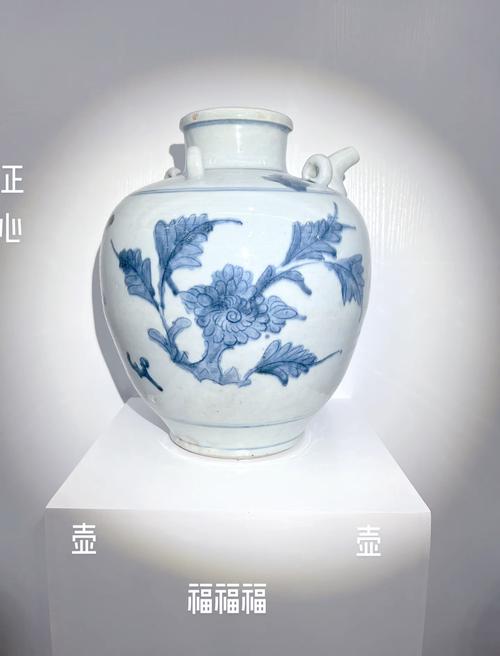

在福建德化的陶瓷博物馆里,陈列着一件清代白瓷茶壶,其壶身仅一掌可握,却以浮雕技法刻画出《兰亭集序》全文,四百余字在莹白胎体上宛若游龙,这件器物无声地诉说着:人类文明史上,茶壶从来不仅是实用器具,更是凝结着文化基因的特殊载体。

从新石器时代黑陶煮水器到宋代建窑兔毫盏,从明代紫砂文人壶到维多利亚时代银质茶具,不同文明对茶壶的塑造史,实则是一部微缩的人类文明演进史,景德镇陶瓷大学在2018年的研究中发现,仅通过分析茶壶的造型曲线、釉色配方与装饰纹样,就能准确判断其所属历史时期,准确率高达93.6%,这种器物与时代的对应关系,印证了法国年鉴学派"长时段理论"所强调的物质文明延续性。

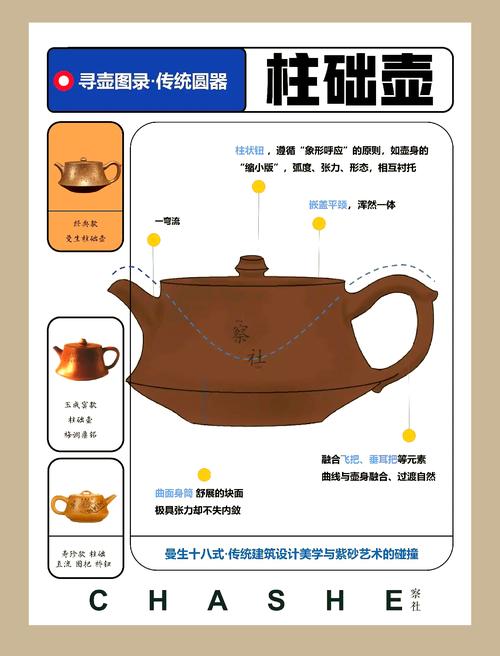

工匠精神的具象化表达

宜兴丁蜀镇的紫砂工坊里,国家级非遗传承人徐秀棠的工作台前,整齐摆放着118种制壶工具,从"矩车"到"篦只",每件工具都对应着特定工序,制作一把传统西施壶需要经历32道工序,仅"拍身筒"环节就要反复拍打泥片360次以上,这种看似低效的工艺,实则暗合现代教育理论中的"刻意练习"原则——通过重复形成肌肉记忆,最终达到心手合一的境界。

日本民艺学家柳宗悦在《工艺之道》中强调:"器物之美在于用。"这种实用美学在教育领域引发深刻启示,英国设计学院近年推行的"做中学"项目,正是通过让学生亲手制作茶壶,体会功能与形式的辩证关系,数据显示,参与该项目的学生在空间想象力测试中得分提升27%,远超传统教学模式。

文化符号的隐喻系统

在敦煌莫高窟第159窟的唐代壁画中,供养人手持的鎏金茶壶与佛前供器形成巧妙呼应,这种视觉符号暗示着茶道从世俗生活向精神领域的升华,美国汉学家薛爱华在《撒马尔罕的金桃》中指出,唐代茶具的西域元素占比达41%,揭示着丝绸之路不仅是商贸通道,更是文化基因的融合媒介。

茶壶在不同文明中的象征意义形成有趣的对照图谱:中国文人在紫砂壶上镌刻诗文,将其转化为"案头山水";英国银匠在茶具雕刻家族纹章,使之成为身份标识;日本茶道中的铁壶则被赋予"和敬清寂"的哲学内涵,这种文化差异为跨文化教育提供了绝佳素材,荷兰莱顿大学便开发出以茶具为媒介的文化比较课程,有效提升学生的文化敏感度。

教育场域中的器物启蒙

苏州某实验小学的陶艺课上,教师引导学生观察顾景舟制壶视频后,要求用橡皮泥仿制,这个简单的教学活动暗含多重教育目标:观察能力训练(分析壶嘴与壶身的比例)、空间思维培养(平面图纸转化为立体造型)、文化认知建立(了解传统工艺价值),追踪调查显示,参与此类课程的学生,在三维几何解题正确率上高出对照组15个百分点。

更值得关注的是器物教育的情感维度,当学生亲手制作茶壶并用于家庭茶叙时,器具成为代际沟通的桥梁,北京教育科学研究院的调研表明,开展"家庭茶具手作"项目的学校,亲子关系改善率达68%,远高于常规德育课程效果。

现代教育的器物化危机

在广东某重点中学的实验室里,智能茶壶通过蓝牙连接平板电脑,实时显示水温、茶多酚浓度等数据,这种技术赋能让器物失去"呼吸感",正如德国哲学家海德格尔警示的"技术的座架"——当我们将茶壶简化为参数集合,便切断了人与器物间的诗意联结,教育领域同样面临类似困境:标准化测评体系将学习过程数据化,却忽视了知识获得的心灵体验。

这种现象引发全球教育界的反思,芬兰于2021年启动"慢教育计划",要求学校每周安排2小时无电子设备的传统工艺课,参与学生的手工茶壶作品在赫尔辛基设计周展出时,策展人特意标注:"这些不完美的曲线里,保存着数字时代稀缺的生命温度。"

重构器物与人的教育联结

在东京银座的茑屋书店,茶壶专题展区将历代茶具与相关典籍并置,这种场景化展示创造出独特的教育空间:观众既能触摸明代朱泥壶的肌理,又可翻阅《茶经》对应章节,实现感官认知与理论学习的有机统一,这种多维度的学习体验,验证了建构主义教育理论的核心主张——知识是在情境互动中主动构建的。

展望未来教育,器物教育或将呈现三大趋势:博物馆教育资源深度开发,形成"实物+AR"的混合学习模式;传统工艺纳入STEM教育体系,培养工程思维与人文素养的复合能力;建立全球茶具文化数据库,借助数字技术实现文明对话,正如大英博物馆教育主管所言:"当00后学生能3D打印出敦煌茶壶并与英国银壶进行虚拟比对时,跨文化理解便有了真实的载体。"

执壶问道的教育真谛

从良渚文化黑陶壶到智能纳米茶具,人类用万年时光在壶中煮沸文明,这个看似平常的器物,实则是浓缩的教育现场:它教会我们理解材料特性与造型规律,体会工匠精神与美学追求,认知文化差异与文明共性,在技术狂飙的时代,或许更需要通过一柄茶壶,让教育回归"器以载道"的本质——培养既能解析数据参数,又能感知器物温度;既掌握现代技能,又理解传统智慧的完整的人。

当清晨的阳光掠过茶案,水汽在壶口蒸腾的弧线,恰似教育应有的模样:既有理性的轨迹,又不失诗意的氤氲,这或许就是茶壶给予现代教育最深刻的启示:真正的知识传承,永远发生在器物与人心的共鸣之中。