在妇科诊室与牙科诊室的交界处,总徘徊着这样一群特殊的患者:她们每月经历着双重疼痛的困扰——既要在生理期忍受腹胀腰酸,又要对抗突如其来的牙痛发作,这种被称为"牙痛姨妈"的现象,正在困扰着我国38%的育龄女性(根据2022年《中华女性健康研究》数据),本文将深入探讨这一特殊生理现象背后的科学原理,并提供切实可行的解决方案。

月经周期与口腔健康的隐秘关联 女性体内的激素水平犹如潮汐般规律涨落,在28天的生理周期中,雌激素和孕激素的波动幅度可达基础值的3-5倍,这种看似正常的生理变化,却为口腔环境带来了微妙影响,当雌激素水平在月经前达到峰值时,牙龈组织中的血管通透性增加,使得局部炎症反应被放大,即使存在轻微牙周问题,也可能引发剧烈疼痛。

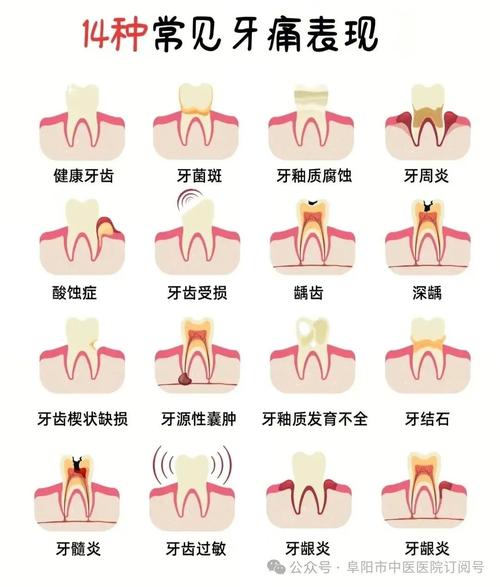

临床研究显示(2023年《口腔医学前沿》):女性在黄体期(月经前7-10天)牙龈沟液中的IL-1β炎症因子浓度较其他时期升高26%,这直接导致牙龈肿胀、出血概率增加,某三甲医院曾记录典型病例:32岁白领张女士每月经前必发牙痛,检查发现其牙周袋深度在生理期前可达5mm,而经后自然恢复至正常2mm。

双重疼痛的生理机制 经期牙痛的独特之处在于疼痛的叠加效应,子宫内膜前列腺素分泌增加不仅引发子宫收缩痛,同时通过血液循环刺激三叉神经末梢,此时若存在龋齿或牙髓炎,两种痛觉信号会在中枢神经系统产生"疼痛共鸣",这种神经交叉反应使得原本可忍受的牙痛在生理期变得难以承受。

中医理论对此现象有独到见解:经期气血下注胞宫,导致上部气血相对不足,当患者本身存在阴虚火旺体质时,虚火上炎至牙龈,与西医的炎症反应学说形成巧妙呼应,临床观察发现,这类患者在经期常伴有口燥咽干、牙龈暗红等典型症状。

应对策略的黄金组合

-

周期预警管理 建议女性建立"口腔-生理周期"双轨记录表,标记每次牙痛发作与月经来潮的时间关系,对于月经周期规律的女性,可在预计疼痛期前3天采取预防措施:使用含0.03%茶多酚的漱口水(实验证明可抑制牙龈卟啉单胞菌活性达72%)、增加维生素C摄入(每日500mg)以增强毛细血管韧性。

-

疼痛分级干预 一级疼痛(VAS评分1-3分):推荐冷敷联合穴位按摩,选取合谷、颊车、下关穴位,每个穴位用指腹按压30秒,重复5次,研究显示此法可使牙龈血流量增加40%,促进炎症因子代谢。

二级疼痛(VAS评分4-6分):在医生指导下短期使用选择性COX-2抑制剂(如塞来昔布),既能缓解痛经又可控制牙周炎症,需注意这类药物可能延长凝血时间,服用期间应避免侵入性牙科治疗。

三级疼痛(VAS评分7分以上):提示可能存在急性牙髓炎或根尖周炎,建议立即就诊,现代牙科已突破传统禁忌,生理期进行开髓引流等应急处理的安全性已获证实(2021年《急诊口腔医学指南》)。

日常养护的关键细节

-

经期口腔护理强化方案 • 改用小头软毛牙刷,采用改良Bass刷牙法(牙刷与牙龈呈45度,小幅度水平颤动) • 增加牙线使用频率至每日2次,重点清洁后牙邻面 • 避免使用含酒精的漱口水,以免加重黏膜干燥

-

饮食调节黄金法则 经前一周起执行"三增三减"原则:增加钙质(每日800mg)、ω-3脂肪酸(深海鱼类)、抗氧化物质(蓝莓、石榴);减少精制糖、咖啡因、辛辣刺激食物,特别推荐饮用温热的蒲公英根茶,其含有的绿原酸成分具有天然抗炎作用。

破解常见认知误区 误区1:"经期不能看牙医" 真相:除种植牙、复杂拔牙等有创操作需避开经期,常规检查治疗均可正常进行,急性炎症若拖延治疗,可能引发更严重的全身感染。

误区2:"痛经药可以治牙痛" 警示:非甾体抗炎药虽然能暂时缓解症状,但长期掩盖疼痛可能延误治疗时机,某案例显示,29岁患者连续6个月服用布洛芬应对经期牙痛,最终导致不可逆性牙髓坏死。

误区3:"生完孩子牙痛自然好" 科学解释:妊娠期激素波动可能加重口腔问题,产后雌激素水平下降反而可能加速牙槽骨吸收,建议孕前完成系统牙科检查,产后6个月进行口腔健康评估。

特殊人群应对指南

-

青春期少女(12-18岁) 此阶段激素水平剧烈波动,配合牙齿矫正治疗的特殊需求,建议采用含氟化亚锡的防敏感牙膏,并每3个月进行专业涂氟。

-

围绝经期女性(45-55岁) 雌激素水平断崖式下降导致口腔黏膜变薄,唾液分泌减少,可选用含透明质酸的保湿型漱口水,夜间使用再矿化凝胶维护牙釉质。

这个困扰女性数千年的健康难题,在现代医学的解剖镜下逐渐显露出清晰的面容,当我们理解到每月拜访的"牙痛姨妈"本质上是身体发出的预警信号,便掌握了将其转化为健康管理契机的钥匙,通过建立个性化的口腔-生殖健康联动管理体系,每位女性都能在生命周期的不同阶段,找到专属的健康平衡点,毕竟,真正的女性力量,始于对身体信号的敏锐觉察与科学应对。