格林兄弟的田野采集

在19世纪初期德意志地区的卡塞尔城,两位年轻的语言学家雅各布·格林和威廉·格林开启了一项前所未有的文化工程,他们手持鹅毛笔和羊皮纸,穿梭于黑森林边缘的村落,记录着即将消失的民间故事,这项始于1806年的采集工作,最初并非为儿童创作,而是作为德意志民族文化研究的重要部分,格林兄弟走访了超过200位故事讲述者,其中玛丽·哈森普夫卢格和道特亨·维尔德两位女性贡献了超过60个故事原型。

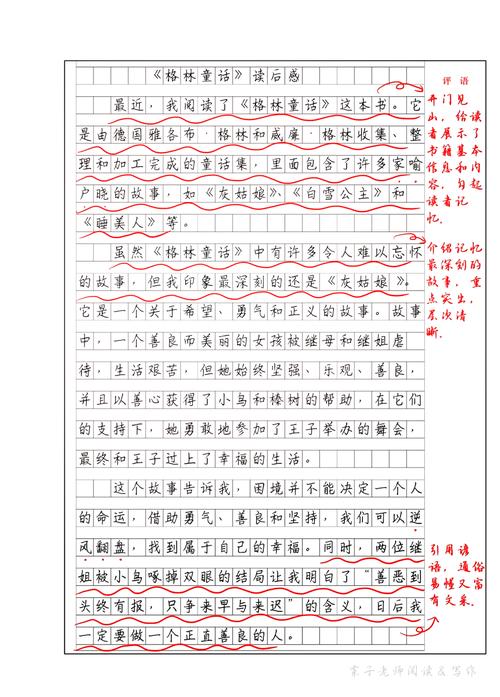

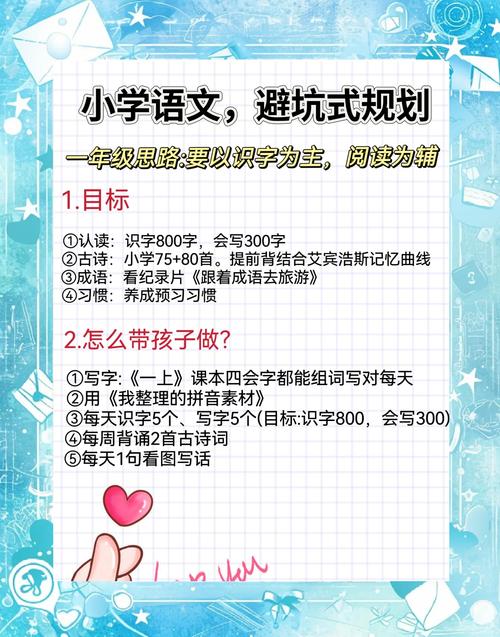

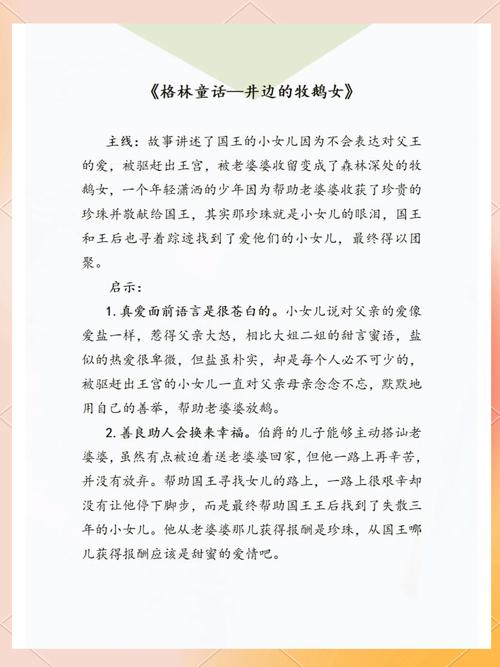

在1812年首版《儿童与家庭童话集》中,民间叙事的原始面貌得以完整保存,这些故事往往包含残酷的惩罚(如《灰姑娘》中继姐削足适履)、乱伦暗示(如《莴苣姑娘》的怀孕隐喻)等现实元素,1819年第二版开始,威廉·格林着手进行文学化改编,将血腥场景转化为象征性描写,使文本更适合中产阶级家庭阅读,这种改编过程持续了45年,共推出7个修订版本,最终形成今天广为流传的200余篇经典故事。

叙事结构中的教育密码

格林童话的叙事遵循着清晰的"三段式"结构,这种重复律动的故事框架深谙儿童认知规律,在《白雪公主》中,继母三次伪装探访小木屋;《三片羽毛》里王子完成三个考验任务,这种结构不仅增强记忆点,更暗合皮亚杰认知发展理论中的"同化-顺应"过程,帮助儿童建立事件关联性认知。

象征体系构建方面,格林童话创造出独特的意象词典:纺锤代表命运转折(《睡美人》),苹果象征诱惑考验(《白雪公主》),水晶鞋折射社会阶层流动(《灰姑娘》),荣格派心理学家冯·法兰兹指出,这些意象构成集体无意识的原型系统,帮助儿童在幻想中处理现实焦虑。

道德训诫的编码方式尤为精妙。《汉塞尔与格莱特》将饥荒危机转化为智慧考验,《狼和七只小羊》用拟人化手法教授安全守则,布鲁诺·贝特尔海姆在《童话的魅力》中分析,这种将现实困境转化为象征叙事的方式,能帮助儿童在安全距离下处理成长困惑。

全球传播中的文化变异

1857年最终版格林童话问世时,恰逢全球殖民扩张高峰,传教士与殖民者将德文版带入非洲、亚洲,当地说书人将故事元素融入本土叙事,日本明治时期翻译家将《小红帽》改编为《赤头巾》,狼形象转变为山姥;西非约鲁巴族将《灰姑娘》嫁接到传统故事"奥尼扬卢"中,水晶鞋变为棕榈油壶。

迪士尼在1937年对《白雪公主》的动画改编具有里程碑意义,制作团队删除了原著中公主复活时的暴力场景(王子侍从鞭打水晶棺),将重点转向七个小矮人的喜剧元素,这种"净化改编"引发持续争议:支持者认为适合儿童观看,批评者指出削弱了原著的道德警示功能。

21世纪出现解构主义改编浪潮,安吉拉·卡特的《染血之室》将《蓝胡子》改写为女性觉醒叙事,尼尔·盖曼在《雪,玻璃,苹果》中让白雪公主成为吸血鬼,这些创作虽颠覆原著,却延续了格林童话作为文化母体的生命力。

教育学视域下的双重维度

在阅读心理层面,格林童话的"黑暗元素"具有特殊价值,玛利亚·塔塔尔在《揭开魔法的外衣》中指出,《杜松树》中的食人情节、《强盗新郎》的谋杀场景,为儿童提供了象征性体验恐惧的安全场域,慕尼黑大学2018年研究发现,接触原始版格林童话的儿童,在情绪调节测试中得分比阅读净化版者高出23%。

道德认知发展方面,格林童话的奖惩机制构建了清晰的伦理图谱。《渔夫和金鱼》演示贪欲的代价,《青蛙王子》展现承诺的重要性,哈佛大学教育研究院的追踪调查显示,经常聆听格林童话的学前儿童,在"道德两难问题"测试中表现出更强的同理心和道德判断力。

数字时代的传承创新

在电子屏幕冲击传统阅读的当下,格林童话以新形态延续影响力,柏林国家图书馆推出的AR版《霍勒太太》,读者通过手机能看到纺锤自动旋转;日本teamLab团队打造的沉浸式展览《格林幻境》,将《玫瑰公主》中的荆棘城堡转化为光影迷宫。

教育应用领域出现创新实践,芬兰赫尔辛基小学将《聪明的艾尔莎》改编为编程课案例,学生通过设计故事路径学习条件语句;巴西圣保罗贫民窟教师用《布莱梅镇的音乐家》教授合作精神,孩子们用回收材料制作动物乐器。

这些演变印证着格林童话的核心价值——不是作为封闭的文本,而是开放的叙事基因库,两个世纪以来,它们持续吸收时代精神,在保持内核的同时更新表达形式,正如威廉·格林在1843年修订版序言中所写:"真正的民间故事如同林间溪流,既保持源头的清澈,又在奔涌中塑造新的河床。"

当我们审视这个诞生于马灯时代的童话宝库,会发现其教育价值不仅在于传递特定道德观念,更在于培养叙事思维能力,在信息碎片化的当代,格林童话提供的完整叙事框架、因果逻辑训练,正在成为治愈注意力缺失症的文化良方,这或许解释了,为何在人工智能时代,我们仍需要聆听那些关于纺锤、苹果与水晶鞋的古老故事。