在圣雷莫电影节的镁光灯下,《教教父》系列电影已走过半个世纪,这部被无数影迷奉为圭臬的黑帮史诗,其真正价值远超出犯罪题材的范畴,当我们以教育者的视角重新审视这部经典,维托·柯里昂家族兴衰史竟与教育场域中的权力博弈惊人相似——传统教育者的"教父式"权威正在瓦解,而真正的育人智慧却在阴影与光明的交界处逐渐显影。

权威祛魅:从"教父"到"对话者"的范式转换

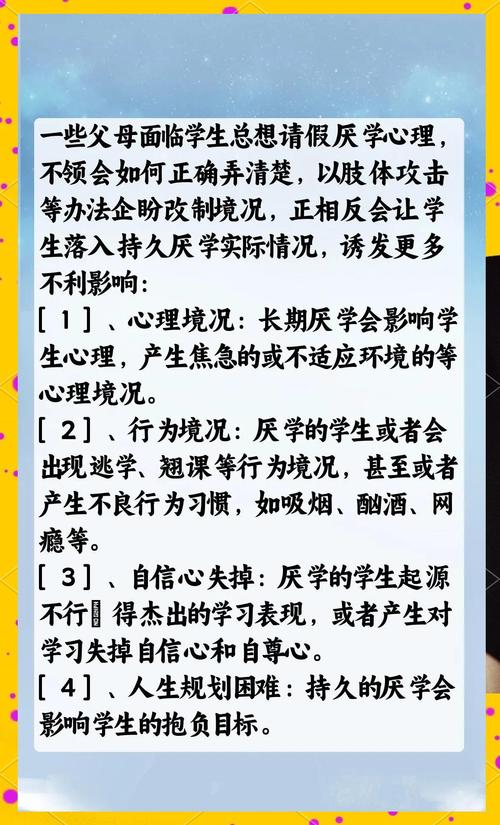

传统教育者常陷入"教父式"权威的迷思:他们端坐于知识王座,如同手握家族命运的教父,用不容置疑的口吻传递"真理",这种垂直的权力结构塑造了泾渭分明的师生关系,却在无形中扼杀了教育最珍贵的可能——思想碰撞的火花,当年轻一代开始质疑:"我们为何要接受这些知识?"传统权威的根基已然动摇。

在纽约布朗克斯区的创新学校,教师们正进行着颠覆性的实践:数学课上不再有标准答案,学生通过辩论推导公式;文学课堂变成角色扮演剧场,每个学生都能成为哈姆雷特,这种去中心化的教育模式,恰似麦克·柯里昂在家族会议上倾听不同声音的场景,证明真正的权威源于对话而非威慑。

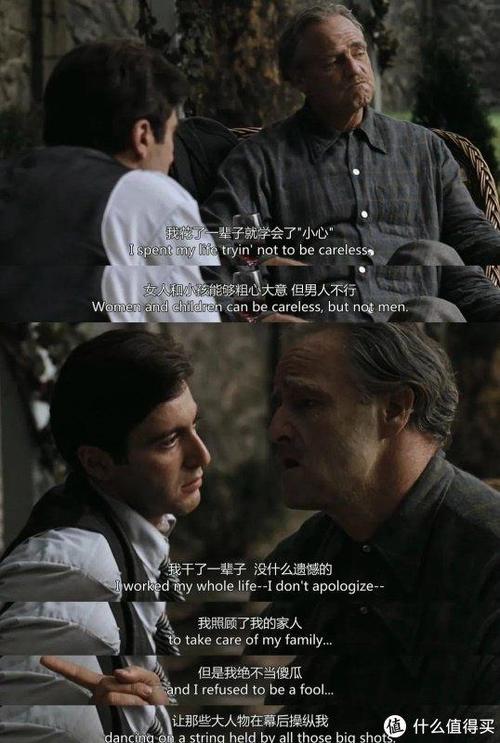

教育场域中的权力重构正在全球发生,芬兰取消学科界限的"现象教学法",日本推行的"学び合い"(互助学习),都在印证一个真理:当教师走下神坛成为平等的对话者,教育才能真正抵达心灵,这要求教育者完成从"权力掌控者"到"智慧引导者"的蜕变,正如老教父维托晚年对桑尼说的:"永远不要让别人知道你在想什么"的权谋智慧,应被转化为"永远保持倾听与开放"的教育哲学。

传承悖论:在秩序废墟上重建知识圣殿

柯里昂家族的悲剧源于对传统的病态固守,这与某些教育机构对既定课程体系的盲目维护如出一辙,当知识传承沦为机械复制,当考试大纲成为不可撼动的"家族法典",教育便失去了滋养创新的土壤,哈佛大学教育学院的研究表明,过度结构化的课程会使学生创造力下降37%,这恰似桑尼·柯里昂因固守暴力法则而葬送性命的宿命。

在柏林自由大学的创客空间,工程学教授汉斯拆除了传统实验室的围墙,学生用3D打印机制作中世纪城堡模型学习建筑力学,通过编程文艺复兴时期的机械装置理解齿轮原理,这种打破时空界限的知识重组,正如麦克·柯里昂将家族生意合法化的艰难转型,需要教育者具备颠覆传统的勇气。

教育创新本质上是场温和的革命,北京某中学的"逆向课堂"实验证明:当学生成为知识建构的主体,其深度学习能力提升210%,这启示我们,真正的传承不是复制过往,而是像柯里昂家族第三代文森特那样,在保持核心价值的同时开辟新航道,教育者要做的,是搭建脚手架而非铸造牢笼。

权力辩证法:教育者的责任重估

教父手中的权力是柄双刃剑,既能守护家族亦能招致毁灭,教育场域的权力同样充满张力:过度的控制欲会扼杀灵性,完全的放任又将导致失序,纽约特殊教育教师玛丽亚的案例极具启示:她对自闭症学生采用"结构化自由"策略,既设定清晰边界又保留自主空间,这种微妙的平衡艺术,正是现代教育者亟待掌握的。

教育权力的本质是服务而非统治,在东京的"未来学校"项目里,教师化身学习咨询师,根据每个学生的认知图谱定制成长路径,这种权力让渡非但没有削弱教育者的权威,反而建立起更深厚的信任——就像教父在解决纷争时展现的,真正的权威来自解决问题的能力而非暴力威慑。

教育者的终极使命是培养"完整的人",南非教育家恩古吉提出的"教育解放论"强调:教育应该像迈克·柯里昂保护家族那样守护学生的可能性,但不是通过控制,而是通过赋能,当我们教会学生质疑"教父"、超越框架、创造新知,教育的真正价值才得以实现。

晨雾中的西西里岛,柯里昂家族的古老宅邸依然矗立,而教育革新的浪潮已席卷全球,在这个权威解构与重构并存的时代,教育者既要有老教父维托的智慧沉淀,又需具备麦克的变革勇气,更要有文森特开创新局的魄力,当我们将"教父"的隐喻转化为教育哲学的沉思,便会发现:真正的育人艺术,永远在权力与责任、传统与创新、守护与放手的辩证运动中臻于至善,这或许就是黑帮史诗给予当代教育最深刻的启示——在阴影中寻找光明,在秩序里孕育变革。