自然界的活史书

在云雾缭绕的阿里山深处,一株株参天古木刺破苍穹,这些被称作"神木"的桧树群落,用年轮镌刻着跨越千年的时光密码,桧树(学名:Chamaecyparis obtusa var. formosana),这个柏科常绿乔木的珍贵物种,在地球上已存在超过6000万年,其木质特有的芳香源于独特的萜烯类化合物,这种自然防腐剂让桧树木材历经千年不腐,现存最古老的桧树标本显示其树龄可达3000年以上。

在中国传统文化中,桧树被赋予特殊的精神象征。《诗经·商颂》早有"陟彼景山,松柏丸丸"的记载,柏"即包含桧树,朱熹曾以"门前古桧三尺长,雷雨过地生辉光"赞其生命力,这种常绿乔木在东亚文化圈被视为永恒与坚韧的化身,日本伊势神宫每20年重建必用桧木,台湾原住民部落更将桧树奉为祖灵栖居之所。

现代植物学将桧树分为多个亚种,台湾特有的红桧与扁柏尤为珍贵,红桧树皮呈赭红色,垂直纹理如武士铠甲;扁柏则具有鱼鳞状剥落的褐色表皮,两者在阿里山、太平山等地形成独特森林生态系统,其林冠层可高达60米,相当于20层楼建筑,单株木材蓄积量可达50立方米。

生态系统的守护者

在海拔1500-2500米的云雾带,桧树林构筑着精妙的水循环体系,每公顷成熟桧树林年蓄水量超过3000吨,相当于15个标准游泳池的容量,其发达的气生根网络能捕捉云雾中的水平降水,据台湾林业试验所测算,这种"雾林效应"可为流域增加20%的水资源,2015年苏迪勒台风期间,桧树林覆盖区土石流发生率较裸露地区降低83%。

这片绿色穹顶下孕育着独特的生物群落,台湾特有物种如帝雉、山椒鱼在桧树林中繁衍生息,树龄300年以上的古桧木表皮附生着127种地衣和苔藓植物,日本学者在屋久岛研究发现,单株千年桧树可形成包含200多个物种的微型生态系统,这种生物多样性宝库对维持区域生态平衡具有不可替代的作用。

在全球气候变化背景下,桧树林的固碳能力愈发凸显,研究数据显示,每公顷成熟桧树林年固碳量达7.8吨,是热带雨林的1.3倍,其木质部密度高达0.45g/cm³,碳封存周期超过千年,台湾大学团队通过树木年代学研究发现,1900-2000年间阿里山桧树林碳储量增幅达37%,成为重要的陆地碳汇。

生命教育的活教材

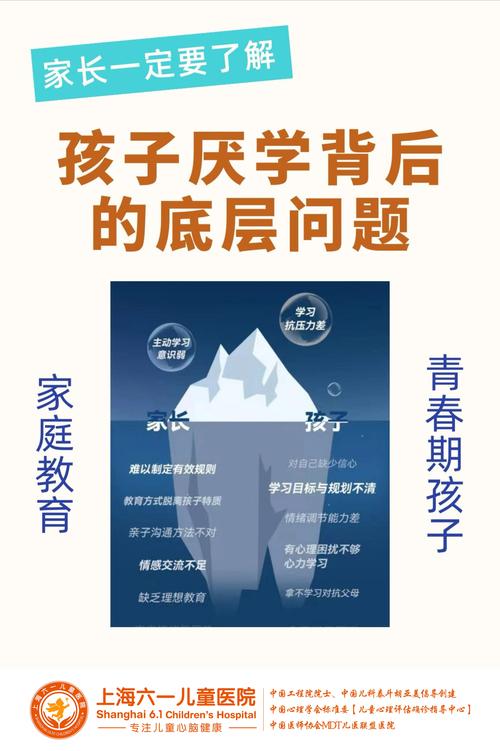

从种子萌芽到成为参天巨木,桧树的生长史堪称逆境求生的典范,其种子仅有米粒大小,却能在贫瘠岩缝中萌发,幼苗期年均生长不足5厘米,300年后进入快速生长期,这种"慢即是快"的生命智慧极具启示意义,南投县某中学开展的"与桧木对话"项目,让学生通过年轮分析解读历史气候变化,培养跨学科思维。

传统林业智慧中的可持续理念在桧树管理中尤为突出,清代《台海使槎录》记载原住民"取大木必祭山神",日据时期实施"择伐作业法",这些古老智慧与现代林业的"近自然经营"理念不谋而合,台北植物园保留的"三代木"景观,展示着老树枯朽后新苗再生的生命循环,成为生态伦理教育的生动案例。

在台北市立图书馆,桧木书架历经百年仍散发幽香,这种物质与精神的交融极具教育价值,云林县某小学将桧木屑制成"记忆香盒",让学生通过嗅觉建立与自然的联结,这种多感官教育法在澳大利亚、加拿大等地得到推广,证明自然材料在情感教育中的独特作用。

永续发展的绿色思考

20世纪的大规模砍伐使台湾桧木资源濒临枯竭,1900-2000年间原始桧树林面积缩减82%,日本屋久岛的经验值得借鉴:通过严格保护与生态旅游结合,使森林覆盖率恢复至90%,台湾自1991年全面禁伐天然林后,桧木林面积年均增长0.3%,但生态恢复仍需数百年。

现代科技为桧树保护注入新动能,林务局运用无人机巡检和卫星遥感监测,建立每株古木的"树木身份证",生物技术团队成功培育出抗病桧木苗,将造林成活率提升至85%,这些创新手段与传统保育智慧结合,形成独特的东方生态智慧体系。

在生态文明建设背景下,桧树文化的现代转化具有深远意义,台东大学开设的"森林疗愈"课程,运用桧木精油进行压力管理教学,建筑设计界兴起"现代桧木建筑运动",台中歌剧院采用桧木声学板材,既传承文化记忆又实现碳中和,这种古今交融的实践,为可持续发展提供新范式。

站在太平山的观景平台,望着云海中若隐若现的桧树林,我们看到的不仅是植物群落,更是文明与自然对话的见证者,这些静默的绿色巨人提醒着我们:真正的智慧不在于征服自然,而在于理解并尊重生命本身的节奏,当教育回归这种本源认知,才能培养出具有生态良知的新世代,让千年桧木的故事得以永续传颂。