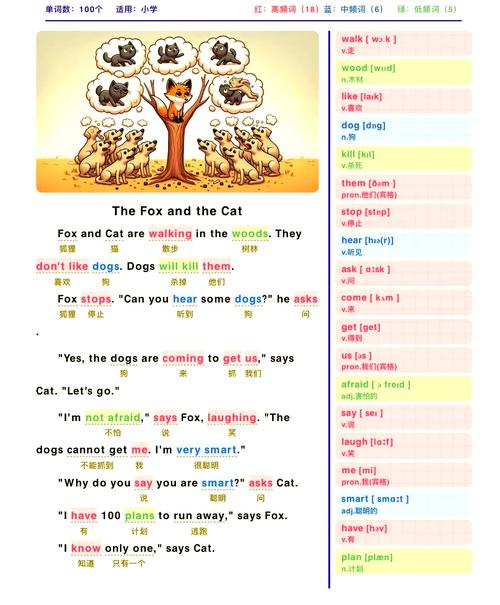

在格林童话《狐狸与猫》的寓言中,当猎人的犬吠声传来时,夸耀自己通晓百种逃生术的狐狸最终命丧猎犬之口,而只会爬树的猫却凭借单一技能存活下来,这个横跨东西方文化的故事,历经百年仍在教育领域引发深层思考:知识结构的广博性与专业能力的深刻性,究竟何者更能适应现代社会的生存需求?

认知光谱的两极:知识结构的范式差异 狐狸型学习者的知识图谱呈现发散式结构,其认知边界如同涟漪般不断向外扩展,16世纪意大利学者卡达诺精通数学、医学、占星学等七门学科,其手稿中甚至包含对密码学与流体力学的前瞻性研究,这种跨领域思维模式使狐狸型人才在文艺复兴时期大放异彩,达芬奇的手稿证明,解剖学洞察力确实提升了他的绘画表现力。

与之形成鲜明对比的猫式专精者,其认知轨迹如同钻探机般垂直深入,日本江户时代的刀具匠人本阿弥光悦,家族十三代专注刀剑研磨技艺,将金属处理的精确度推进到0.01毫米级别,这种代际累积的专项突破,在京都国立博物馆的武士刀藏品中仍闪耀着冷冽的光芒。

智能进化的双螺旋:教育模式的世纪辩论 工业革命时期的教育家斯宾塞提出"科学知识最有价值"的广域教育观,催生出百科全书式的通才培养模式,19世纪牛津大学的"古典学七艺"课程体系,要求学生在语法、修辞、逻辑等七大领域达到精通,这种教育理念孵化了丘吉尔式的跨界政治家。

而专注力教育的拥趸者则从神经科学寻找依据,德国马普研究所的脑成像实验显示,持续专项训练能使大脑特定区域灰质密度增加23%,小提琴家帕尔曼的左手运动皮层面积是常人的5倍,这种神经可塑性验证了"刻意练习"理论的生物学基础,日本教育学家佐藤学提出的"深度学习"概念,强调在有限领域建立认知脚手架的重要性。

未来教育的平衡术:多维能力的动态耦合 芬兰教育改革提供的实验样本值得关注,其基础教育框架将70%课时用于通识教育,30%实施项目制深度学习,赫尔辛基中学的"北极生态研究"课程,既需要气候学基础知识,又要求学生在冻土采样等专项技能上达到研究级水准,这种"T型人才"培养模式,在PISA测试中连续五届保持前三的佳绩。

神经教育学的最新突破为这种平衡提供理论支撑,加州理工学院的跨学科研究发现,当新知识与既有认知网络产生30%-40%的关联时,学习效率达到峰值,这意味着优质教育应构建"核心领域深耕+关联领域辐射"的知识拓扑结构,新加坡南洋理工学院的"专业主修+辅修星群"课程体系,正是这种理论的实践典范。

智能时代的生存策略:适应性专长的培养路径 在AI技术颠覆传统认知疆界的今天,教育者需要重新定义"能力"的内涵,麻省理工学院媒体实验室提出的"适应性专长"理论强调:在特定领域建立可迁移的元认知能力,围棋冠军柯洁在AlphaGo启示下转型为战略分析师,正是这种能力迁移的典型案例。

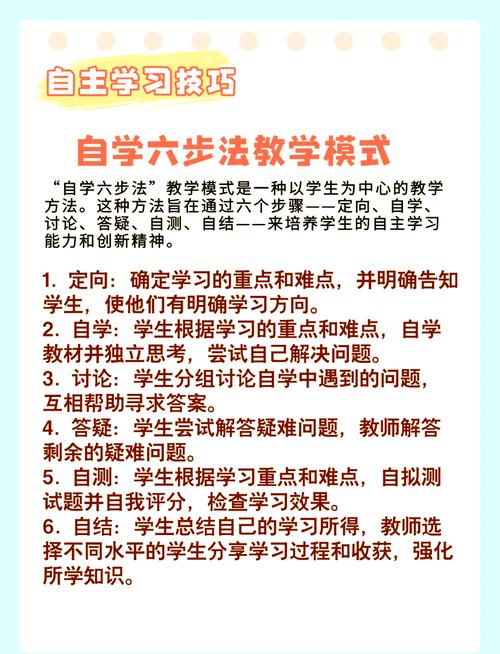

具体教学实践中可采取分层递进策略:基础教育阶段建立"认知广度储备池",通过跨学科项目培育思维弹性;高等教育阶段打造"专业纵深突破点",借助研究性学习构建领域优势;终身教育层面形成"动态能力组合",利用模块化课程实现知识更新,这种三维模型已在德国双元制教育体系中初见成效。

站在教育智能化的门槛前,我们更需要回归教育本质的哲学思考,狐狸的广博与猫的专精不应是非此即彼的单选题,而应成为辩证统一的能力组合,正如量子物理中的波粒二象性,真正的教育智慧在于帮助学生建立"领域深度与认知广度"的量子叠加态,使其既能如猫般在专业领域游刃有余,又能像狐狸般在跨界领域从容应对,这种动态平衡的艺术,或许正是破解未来教育迷局的关键密钥。