在巴西热带雨林深处,曾流传着一个发人深省的寓言:一只松鼠疯狂囤积松果,它凿空整棵橡树作为仓库,昼夜不息地搬运果实,当旱季来临时,这只"丛林守财奴"守着腐烂的松果饿死在自己建造的储藏室里,而它挖掘树洞时散落的种子,早已在雨季长成新的森林,这个看似荒诞的寓言,正在现代社会的教育场域中上演着令人不安的现实版本。

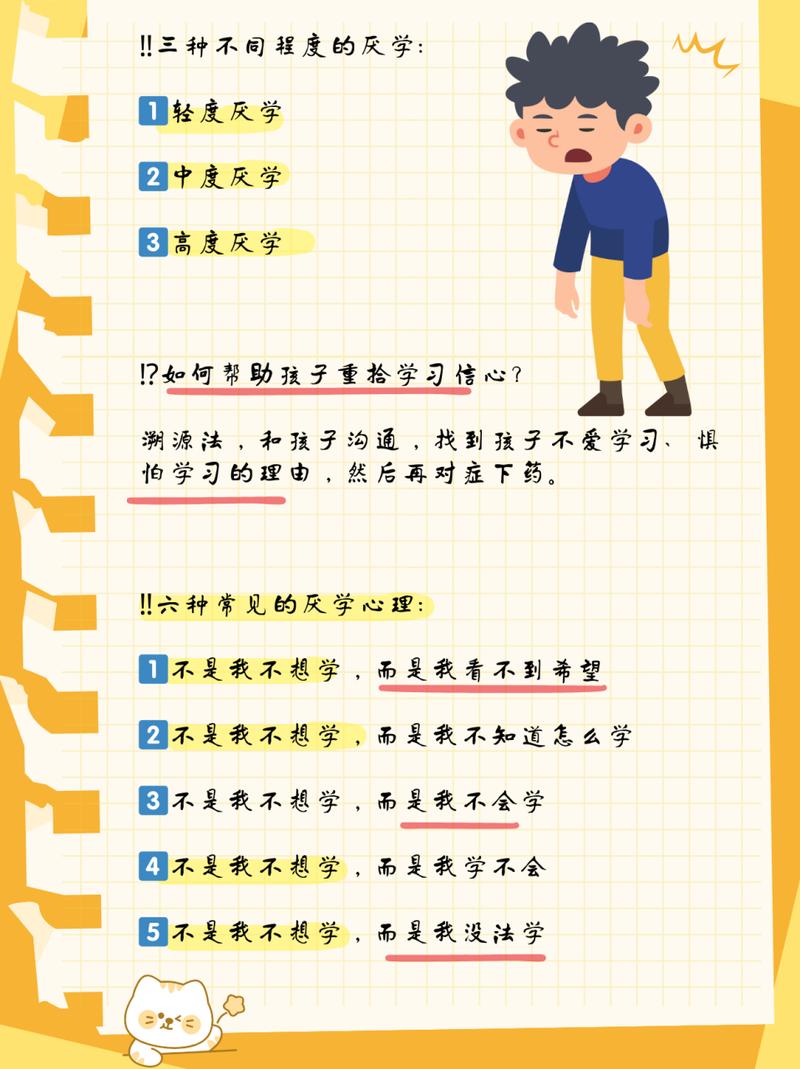

寓言解构:病态积累的生态隐喻 这只松鼠的行为模式与当代教育中的某些现象形成惊人对应,它将所有生命能量投注于物质囤积,正如部分家长将教育简化为证书与技能的军备竞赛,美国教育协会2023年的追踪研究显示,中产家庭子女平均每周参加5.6个课外培训班,这种过度教育导致青少年日均睡眠时间较二十年前减少1.8小时,松鼠执着于单一食物储备的特性,对应着教育中片面强调STEM学科的现象,OECD最新报告指出,全球72%的中学生认为艺术与人文课程"对升学无益",这种功利性认知正在制造大批"单维人"。

这种病态积累背后是深层的生存焦虑,就像松鼠误将储藏量等同于生存保障,现代家长也将教育投入与子女未来强行绑定,斯坦福大学教育研究院的田野调查发现,85%的高知家长承认存在"教育军备竞赛恐惧",这种群体性焦虑催生出年产值380亿美元的国际补习产业,当教育异化为防御性投资,其本质价值已在量化比较中悄然流失。

现实映射:教育生态的失衡图景 在东京银座的精英私塾里,10岁儿童熟练解着微积分题目;上海浦东的学区房中,三代人蜗居40平米追逐升学机会;伦敦金融城的家教市场上,时薪500英镑的"精英导师"供不应求,这些场景共同勾勒出现代教育的畸形图景——知识获取沦为符号资本的积累游戏,教育过程异化为资源榨取的技术操作。

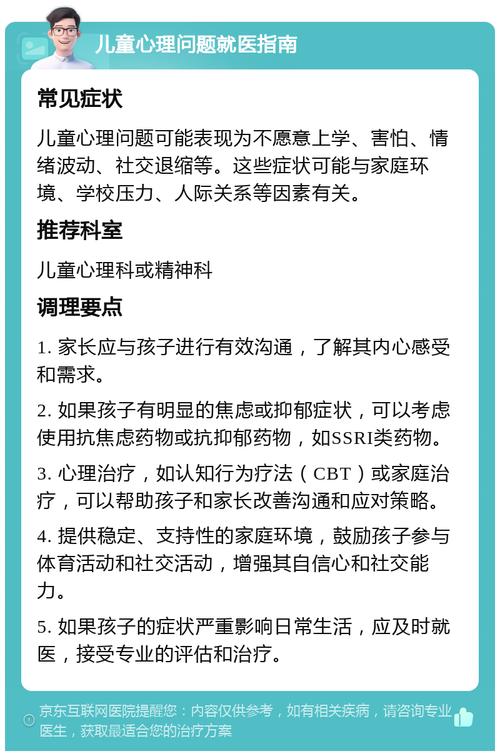

这种异化直接导致教育生态链的断裂,如同松鼠破坏树木危及整个生态系统,教育功利化正在摧毁知识传承的良性循环,哈佛大学教育学院追踪研究发现,过度培训的学生在大学阶段表现出显著的后劲不足,其创新能力比自然成长群体低37%,更严峻的是,英国精神健康基金会数据显示,15-24岁人群的焦虑症发病率在过去十年间飙升240%,教育压力被列为首要诱因。

认知重构:教育本质的范式转移 破解困局需要回归教育的原始语境,在古希腊,"教育"(paideia)本意是"灵魂的转向";中国古代"教"字包含"孝"与"文"的双重维度,这些本源认知提醒我们:教育应是生命整全发展的过程,而非资源掠夺的战场,德国教育人类学家博尔诺夫指出,真正的教育包含"遭遇"与"危机"的辩证,需要留白与顿悟的空间。

全人教育理念为此提供了实践框架,芬兰教育改革的成功经验表明,将30%的课程时间用于跨学科项目学习,能显著提升学生的复杂问题解决能力,新加坡教育部2025年课改方案中,批判性思维与情感教育的比重将提升至40%,这些变革指向同一个方向:教育应从知识容器转向成长生态,从竞争赛道回归生命花园。

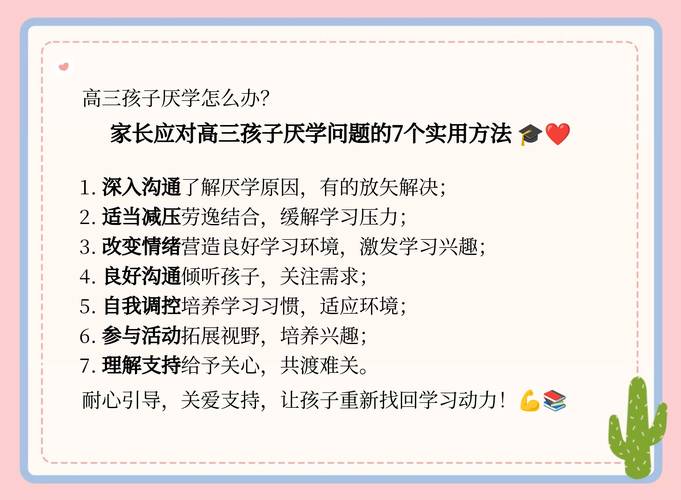

突围路径:系统重构的教育实践 家庭场域需要重建教育认知,纽约大学发展心理学团队提出的"情感账户"理论值得借鉴:每天15分钟深度对话、每周3小时共同探索、每月1次家庭会议,这些非功利性互动能有效培育孩子的心理韧性,东京大学家庭教育研究所追踪20年的数据显示,坚持"情感教育"的家庭,子女成年后的幸福指数高出对照组58%。

学校教育亟待空间重构,北京某实验学校推行的"无边界课堂"颇具启示:将30%的课程设置在博物馆、科技馆、社区中心,通过真实问题驱动学习,实施三年后,学生的问题意识提升72%,社会责任感指标增长65%,这种打破围墙的教育模式,正在全球催生出"第三教育空间"的创新实践。

社会支持体系需要结构性调整,加拿大安大略省的教育券制度提供了有益参照:政府将70%的教育经费折算为"学习通行证",允许家庭自主选择公办、民办或混合教育模式,这种制度创新使教育供给量五年内增长300%,家长教育满意度提升至89%。

未来图景:教育生态的重生之路 当我们回望丛林寓言,松鼠的悲剧不在于储藏行为本身,而在于将手段异化为目的,教育的真谛同样在于把握这种辩证关系:必要的知识储备是成长的基石,但当积累成为终极目标时,就会重蹈"知识守财奴"的覆辙,以色列教育学家阿亚隆提出的"教育光合作用"理论指出:健康的教育系统应该像森林生态,既有知识养分的存储,更需要创造力的转化与释放。

在技术革命重塑人类文明的今天,教育正站在范式转换的临界点,世界经济论坛《未来教育报告》预测,到2030年,全球65%的现有职业将消失,同时会出现186个新职业类别,这种变革速度要求教育必须超越简单的知识传递,转向核心素养的培育,就像被松鼠遗落的种子终成森林,教育的真正价值往往体现在那些未被量化的领域:批判性思维、审美能力、同理心、生态意识等"暗能力"的培养。

站在丛林与文明的交汇处,我们需要以更大的智慧重构教育图景,当教育真正回归其培养"完整的人"的本质,当学习重新成为生命的内在需求而非外部压力,我们就能打破"丛林守财奴"的魔咒,这需要每个教育参与者完成认知觉醒:家长从焦虑的投资者转变为成长陪伴者,教师从知识传授者进化为学习设计师,政策制定者从资源分配者转型为生态培育者,唯有如此,我们才能在文明的丛林中,培育出真正枝繁叶茂的教育森林。