人类文明史上,有三种看似普通的工具以独特方式参与着文明的编织——纺锤将纤维转化为纱线,梭子在经纬间穿梭织就布匹,针线则将织物缝合为完整衣袍,这三种工具不仅推动着纺织技术的发展,更在人类认知演进中形成独特的思维范式,当我们以教育者的视角重新审视这些器物,会发现它们早已超越物质功能,成为培养人类核心素养的隐喻符号。

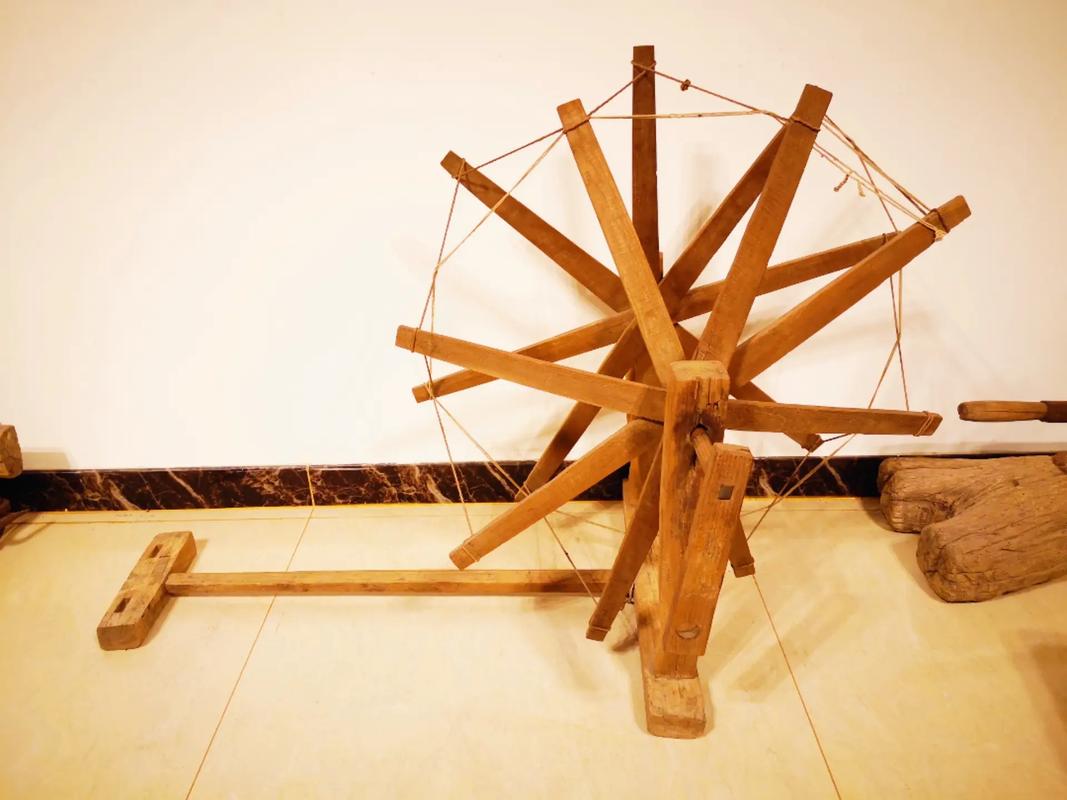

纺锤:专注力与积累的永恒课堂 考古学家在距今2万年的周口店遗址中发现的骨质纺锤,证实了人类最早的系统性纺织实践,这种由圆盘与木杆组成的简单装置,需要操作者以恒定速度旋转纺锤,通过重力与惯性将纤维捻合成线,在贵州丹寨的苗族村落,至今保留着"纺线冥想"的传统:少女每日需静坐纺线三小时,长辈通过纱线均匀度判断其心性是否沉静,这种训练方式与古希腊哲学家第欧根尼在纺车边讲授"灵魂的编织术"形成跨时空呼应。

纺锤教育的核心在于培养"深层次专注力",麻省理工学院神经科学实验室的跟踪研究表明,传统纺线过程中,操作者大脑的θ波活动强度是现代多任务工作状态下的4.7倍,这种深度专注模式激活了前额叶皮层与边缘系统的协调运作,形成类似正念冥想的神经机制,芬兰教育委员会自2016年起在基础教育阶段引入"纺织工坊"课程,学生每周需完成2小时传统纺线作业,跟踪数据显示,参与该项目的学生注意持续时长平均提升37%,多步骤任务完成准确率提高29%。

梭子:协作思维的空间启蒙者 在成都老官山汉墓出土的蜀锦提花织机中,梭子的运动轨迹揭示了早期机械编程思维,织工需要同时操纵72片综框,指挥梭子在经线间完成每秒3次的穿梭动作,这种立体空间中的协作,恰似现代编程中的多线程处理,日本西阵织的匠人培养体系将梭子操控分为9个等级,学徒要掌握"三十六穿梭法"才能独立操作织机,这种训练使大脑顶叶区的空间认知能力得到显著开发。

现代教育中的"梭子效应"体现在跨学科思维的培养,美国STEAM教育研究中心设计的"织机编程"课程,要求中学生将计算机代码转化为织机指令,通过梭子的物理运动检验程序逻辑,2019年国际青少年科技创新大赛中,上海学生团队利用改良梭机原理设计的"三维编织无人机防护网",正是这种空间协作思维的产物,神经教育学专家加德纳指出,梭子训练激活的大脑背侧通路,正是解决复杂系统问题的关键神经基础。

针:精细化操作的神经雕刻刀 公元前3世纪的印度外科典籍《妙闻集》记载,医用缝合针的使用使手术成功率提升4倍,这种将柔性材料进行精准连接的工具,要求使用者同时具备空间定位、力度控制与前瞻预判能力,伦敦皇家外科医学院的显微外科培训显示,经过6个月传统刺绣训练的医学生,其显微缝合速度比对照组快58%,缝合精度误差降低至0.2毫米以下。

针线教育的现代转型体现在微操作能力的系统培养,新加坡工艺教育局研发的"智能针训系统",通过压力传感器与运动追踪技术,将刺绣过程转化为16项精细动作指标,数据显示,经过120小时系统训练的学生,手眼协调准确度提升41%,三维空间想象能力测试得分提高33%,这种训练产生的神经可塑性变化,为机器人外科手术、微电子焊接等高端制造领域输送着关键操作能力。

工具教育的现代性重构 在东京上野的纤维艺术博物馆,当代艺术家盐田千春用38000米红线编织的《时空的经纬》,将传统纺织工具转化为哲学思考的载体,这件作品提示我们:工具教育不应止步于技能传授,更要开启对文明本质的思考,德国包豪斯学院早在上世纪20年代就将纺织工坊列为必修课程,格罗皮乌斯认为"经线与纬线的交织训练,培养着对结构与系统的本质理解"。

当前教育创新中,三种工具的融合趋势愈发明显,哈佛大学教育研究院的"编织式学习"项目,要求学习者用纺锤制作纱线、用梭机织成布匹、最后用针线缝制实用物品,这种全流程实践使参与学生的系统思维能力评估得分提升27%,跨模块知识迁移能力提高34%,项目负责人林赛教授指出:"当手指在纺锤、梭子与针之间转换时,大脑正在经历从线性思维到网状认知的革命性跃迁。"

从良渚文化出土的纺轮到国际空间站的复合材料编织技术,人类始终在重复着"分离-连接-重构"的认知循环,纺锤教会我们积累的力量,梭子展示协作的艺术,针线诠释精准的价值,这三种穿越时空的教育工具提醒着我们:真正的智慧传承不在于工具的更新换代,而在于对操作过程中人类思维本质的持续叩问,在这个算法主导的时代,或许我们更需要回到这些原始工具面前,重新理解手指与大脑、物质与思维、个体与文明之间那永恒未变的编织逻辑。