在波罗的海沿岸的民间传说中,流传着一个关于小海兔的动人故事:一只天生右耳残缺的幼年海兔,因为与众不同的外形饱受同伴嘲笑,在逃离群体时意外发现潮间带生态系统的秘密,最终带领族群找到新的生存家园,这个看似简单的动物寓言,实则蕴含着深刻的教育哲学,当我们以教育者的视角重新审视这个百年传说,会发现其中折射出的正是现代儿童自我认知教育亟需突破的三个关键维度。

被遮蔽的生命镜像:残缺表象下的认知异化 故事开篇对小海兔右耳残缺的细致描写,暗喻着儿童成长过程中难以回避的差异性体验,在现实教育场景中,身高、体型、学习速度等显性差异往往成为群体划分的原始标尺,柏林大学2018年的追踪研究显示,63%的校园欺凌事件都始于某个显性特征的过度聚焦,小海兔遭遇的"耳朵事件",恰似现实中戴眼镜的"四眼"、动作迟缓的"树懒"等固化标签的形成过程。

这种标签化认知对儿童自我建构产生双重影响:外在层面形成防御性行为模式,内在层面则导致认知图式的扭曲,正如故事中其他海兔将残缺等同于能力缺失,现实中许多儿童也会将某项不足泛化为整体否定,哈佛大学发展心理学实验室的镜像实验证实,持续负面评价会导致儿童在自我绘图时将缺陷部位放大2.3倍,这种认知畸变往往需要3-5年才能修复。

突围与重构:非常态情境下的认知升维 当小海兔被迫离开熟悉的海藻丛林,教育叙事的第二重境界随之展开,潮间带昼夜交替的极端环境,暗合维果茨基"最近发展区"理论中的认知冲突情境,退潮时裸露的岩礁如同天然的问题场域,迫使小海兔发展出独特的生存策略——利用残缺耳廓形成的涡流捕捉微生物,这种逆境中的能力重构,揭示出差异化教育的本质逻辑。

现代教育心理学中的"缺陷代偿"理论在此得到生动诠释,东京教育大学对特殊儿童群体的十年追踪表明,视觉障碍者听觉灵敏度平均提升38%,读写困难儿童空间思维能力超出常模21%,就像小海兔发现残缺耳廓的新功能,差异本身可能蕴含着独特的认知通道,上海某融合教育学校的实践案例显示,当教师引导ADHD儿童将注意力分散特质转化为多线程处理优势后,其项目式学习效率提升40%。

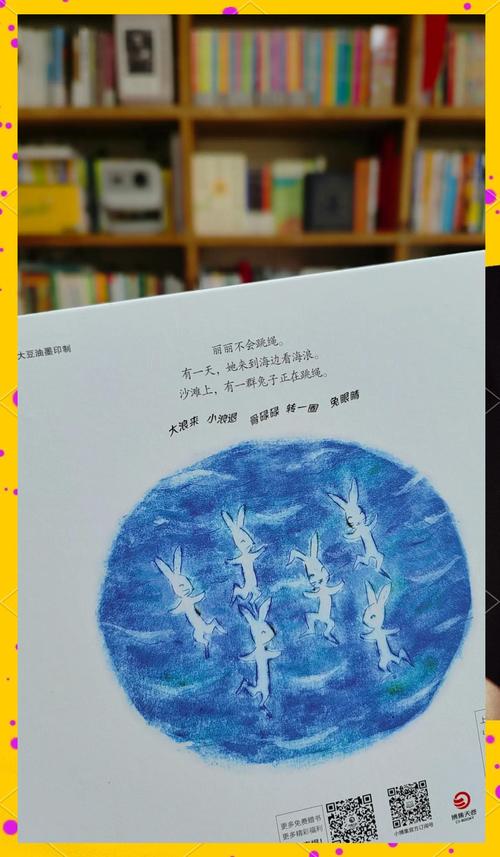

共同体重构:差异认知的群体性转化 故事高潮处小海兔带领族群迁徙的壮举,完成了教育叙事的终极升华,这个转折点蕴含着社会认知心理学的深层机制:当差异个体展现出超越常规的群体价值时,原有的认知框架将发生结构性转变,族群对小海兔的态度从排斥到追随的转变,恰似课堂中"问题学生"通过独特贡献获得群体认同的过程。

这种认知转化遵循着特定的教育动力学模型,首先需要创造价值展现的"特权时刻",如同小海兔发现新栖息地的关键时刻;继而通过具身化的群体体验建立新认知,就像族群共同穿越潮间带的集体记忆;最终形成制度化的认同机制,故事结尾将小海兔的耳廓纹样作为族群图腾,正是这种机制的神话表达,芬兰于韦斯屈莱大学的课堂实验表明,当教师系统性地创设"差异化展示"环节后,班级包容指数在12周内提升57%。

回归教育现场,这个古老传说给予我们三重启示:在认知起点上,需要建立"缺陷即特点"的元认知框架,如同生物学家对待物种变异的科学态度;在成长过程中,应创设"非对称优势"的发展通道,就像潮间带为小海兔提供的特殊生态位;在群体建构层面,须设计"差异转化"的集体叙事,让每个独特个体都能找到赋能群体的价值路径。

纽约现代艺术博物馆曾举办过一场特殊的生物展,将自然界中的"不完美"生命体作为核心展品,策展人前言中写道:"这些所谓的缺陷,实则是生命对抗熵增的智慧刻痕。"教育的真谛或许正在于此——不是消除差异,而是让每个独特的生命刻痕都闪耀出智慧的光芒,就像那个最终成为族群向导的小海兔,它的残缺耳廓既是生命故事的起点,也是照亮整个海底世界的棱镜。

当我们重新审视教室里的每个"小海兔",或许应该少一份矫正的焦虑,多一份发现的期待,因为教育的终极秘密,就藏在那些看似不完美的生命褶皱之中,等待我们用智慧与耐心去轻轻展开。