被高塔遮蔽的成长轨迹

在中世纪德国口耳相传的民间故事中,少女玛琳的形象始终笼罩着神秘面纱,这个被囚禁在高塔中的公主,在格林兄弟的笔下逐渐演变为欧洲文学史上最具象征意义的女性角色之一,当我们用现代教育的棱镜重新审视这个经典童话,会发现其中蕴含的教育困境与人性觉醒,恰如一面跨越时空的明镜,映照出当代青少年教育的深层命题。

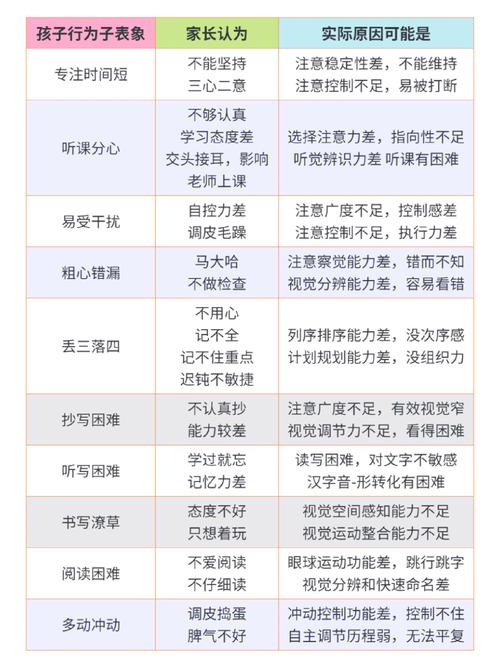

玛琳的成长轨迹始于一场精心设计的"保护性监禁",老国王用七道铁门构筑的象牙塔,本质上是将教育异化为物理隔绝的牢笼,这种以"安全"为名的过度保护,导致玛琳在认知发展关键期完全丧失社会交往机会,现代发展心理学研究表明,12-16岁正是青少年社会认知能力形成的黄金阶段,而玛琳每日面对的三扇小窗——分别朝向王宫、教堂与贫民窟——恰恰构成其认知世界的全部维度,这种刻意筛选的"教育视窗",本质上是对真实世界的扭曲再现。

性别规训下的认知塑造

在童话文本的深层结构中,玛琳被反复强调的"绝世美貌"与"柔顺性格",揭示了传统教育中根深蒂固的性别规训,老国王为女儿安排的课程体系,完全遵循中世纪贵族女性的培养范式:刺绣、礼仪、宗教典籍研读,这种将女性价值绑定在外貌与德行的教育模式,在21世纪的校园中仍能找到变体——从"女生理科思维欠缺"的刻板印象,到各类"淑女班"的悄然兴起。

更具警示意义的是认知规训的双重性,当玛琳透过塔窗目睹王子处决囚犯的血腥场景时,侍女立即用丝绸窗帘隔绝视线,并解释为"必要的仁慈",这种对暴力的人为美化,与当下某些教育者刻意营造"无菌化"成长环境的做法如出一辙,当教育者用过滤后的"安全知识"取代真实世界的复杂性,本质上是在制造认知层面的"楚门世界"。

自主性觉醒的教育启示

玛琳故事最具革命性的转折,发生在其主动剪去金发的瞬间,这个被多数改编版本弱化的细节,实则蕴含着重要的教育心理学意义:身体自主权的确立,往往是个体意识觉醒的首要标志,头发作为中世纪女性身份的核心象征,其割舍不仅意味着对父权规训的反叛,更标志着主体意识的真正萌发。

现代教育研究证实,青少年的自主决策能力与其心理健康水平呈显著正相关,美国教育学家德雷克·博克的追踪研究表明,那些在中学阶段获得适度自主权的学生,在大学期间的适应能力与创新思维普遍优于被过度保护的同龄人,玛琳的逃亡历程恰似教育场域中的"最近发展区"实践——当她被迫离开高塔面对真实世界时,先前被压制的生存智慧与判断力反而得到爆发式成长。

苦难教育的双重面相

童话中精心设计的磨难考验,为我们反思挫折教育提供了独特视角,玛琳在逃亡途中经历的饥饿、误解与肉体伤害,与现代教育中争议不断的"吃苦教育"形成微妙互文,但值得注意的是,故事中的苦难始终伴随着自主选择——这与某些教育实践中强制性的磨难训练存在本质区别。

德国教育人类学家克里斯托夫·武尔夫指出:"有意义的挫折必须包含三重维度:可预见性、可选择性与可解释性。"当玛琳主动选择吞下变声药丸承受嗓音损伤时,这种自我施加的苦难反而成为其主体性的确证,这对当下教育者的启示在于:与其设计完美的保护罩,不如帮助学生建立对挫折的元认知能力。

语言暴力的祛魅与重构

故事中最具现代性的隐喻,出现在玛琳因药物失声的情节设定,这个失去话语权的公主形象,恰似那些在教育过程中被剥夺表达权的青少年,法国哲学家福柯曾揭示权力与话语的共生关系,而在教育现场,这种权力往往体现为教师对课堂话语的绝对掌控。

值得关注的是,玛琳最终通过书写重建沟通渠道——这个细节暗示着多元表达的可能性,在数字化教育时代,这种启示显得尤为重要,当教育者学会解读Z世代的表情包、短视频等新型话语体系时,实质是在拓展教育沟通的维度,避免重蹈童话中"单向灌输"的覆辙。

教育关系的范式转换

回归故事的原初语境,玛琳与老国王的对抗本质上是两种教育理念的碰撞,控制型教育观将子女视为有待完成的"半成品",而成长型教育观则尊重个体的自组织能力,哈佛大学教育学院长达十年的"创新教育生态"研究证实,那些采用"脚手架式"支持而非"模具式"塑造的教师,其学生往往展现出更强的创新内驱力。

在童话的结局处,玛琳通过智慧证明自身价值的情节,暗示着教育评价体系的根本转向,当教育者不再执着于标准化度量,转而建立多元评价维度时,每个"非常规"的个体才能获得真正的成长空间,这种转变对当下教育改革的启示在于:真正的教育公平不是提供相同资源,而是创造适合每个个体的成长路径。

破壁者的教育诗学

重读少女玛琳的故事,我们得以窥见教育本质的永恒追问:如何在保护与放手之间寻找平衡?怎样培养既扎根现实又超越局限的完整人格?这个诞生于五百年前的童话,如今依然在叩击着每个教育者的心灵。

当教育真正回归"引出光明"的本义时,每个孩子都将成为自己命运的叙事者,正如玛琳最终走出他人书写的人生剧本,当代教育者需要做的,或许就是拆除思维里的高塔,让教育成为照亮可能性的星光,而非限制成长的枷锁,在这条破壁之路上,我们终将懂得:真正的教育智慧,永远存在于对生命本身的敬畏与信任之中。