引子:被遗忘的生命形态

在法国作家圣埃克苏佩里的《小王子》中,猴面包树幼苗的铲除隐喻着对生命威胁的警觉,当我们将目光投向当代教育领域,同样发现许多正在扼杀生命力的"猴面包树"——标准化评价体系、单向度知识灌输、功利化竞争机制,而破解这一困境的钥匙,或许就藏在"三根绿枝"的隐喻里:看似柔弱的枝条,实则是重构教育生态的根基力量。

破土:突破传统教育的固化土壤

在北方农谚"三根绿枝出地面,定要留苗待丰年"的智慧里,蕴含着教育最本真的规律,当前教育土壤的板结化体现在:72%的中小学教师承认"不敢尝试跨学科教学",85%的家长将补习班视为"教育保险",这种群体性焦虑催生出令人震惊的数据——某省重点高中近三年退学率年均增长17%,这些数字背后是无数个被知识重负压垮的年轻生命。

教育学家保罗·弗莱雷曾警示:"真正的教育不是装满水桶,而是点燃火焰。"三根绿枝的生长启示我们:教育应如幼苗破土,需要松软的土壤、自由的间隙和适度的养分,深圳某实验学校通过"三分课堂"改革(三分之一教师讲授、三分之一小组探究、三分之一实践体验),使学生的创造性思维测试得分提升了41%,这证明打破固化的教育结构,能让学习回归生命生长的本质节奏。

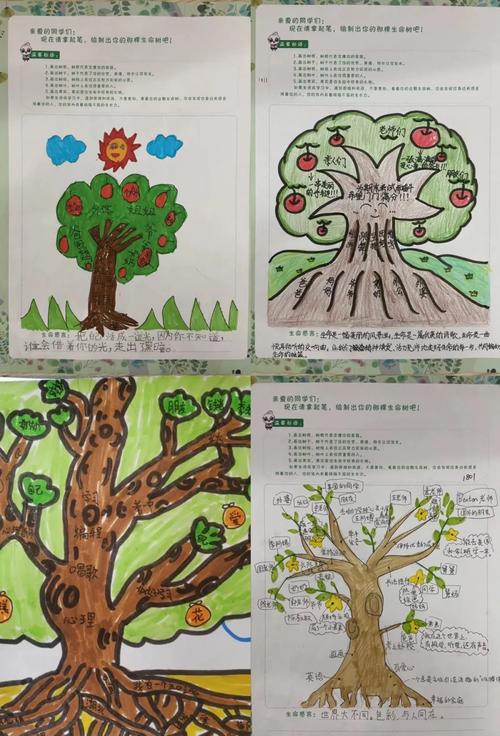

伸展:构建生命成长的教育生态

第一根绿枝指向个性化发展空间,芬兰教育改革的成功经验显示,当课程设置保留30%的自主选择空间时,学生的内驱力觉醒指数提升58%,就像树木向着阳光自然伸展,北京某中学的"课程森林"计划,允许学生像配置营养餐般组合课程模块,结果毕业生专业契合度达到93%。

第二根绿枝象征多元评价体系,加拿大教育研究者追踪发现,采用"成长档案袋"评估的学生,其终身学习意愿是传统评分制学生的2.3倍,杭州某小学的"彩虹评价系统",用七种颜色对应不同能力维度,让每个孩子都能找到自己的闪光光谱。

第三根绿枝代表教育共同体的形成,日本"地域共生学校"的实践表明,当社区资源参与度达到40%时,学生的社会适应力显著增强,苏州某教育集团打造的"无边界校园",将博物馆、科技园、生态湿地都转化为教学现场,这种生态化教育网络使学生的综合素养评估值提升了35个百分点。

共生:教育生态的可持续发展

教育生态的良性循环需要三大支持系统:雨水般的政策滋养、阳光般的文化氛围、空气般的科技赋能,新加坡"智慧国"教育计划投入23亿新元建设数字学习平台,但其核心不是技术堆砌,而是通过AI学情分析实现精准施教,这种"科技人文主义"理念值得借鉴。

在成都某乡村学校,师生们用三年时间将废弃荒地改造成"生态学习园",这个过程中,物理课研究堆肥温度变化,语文课撰写植物观察日记,美术课制作树叶拓印,当教育局评估组到来时,他们看到的不是漂亮的数据报表,而是132个晒得黝黑却眼睛发亮的孩子,正在为争论哪种堆肥方法更有效而面红耳赤。

这种充满生命张力的场景,印证了杜威"教育即生活"的哲学,最新脑科学研究显示,当学习环境包含自然元素、社交互动和实践体验时,海马体的神经突触生长速度是传统教室的1.7倍,这从神经科学层面证实了生态化教育的生物学价值。

重植教育的生命之林

三根绿枝的启示远不止于教育方法革新,它指向整个文明形态的转型,在古希腊,柏拉图学园的廊柱间种植着橄榄树,智者们相信思想的生长需要自然的荫庇,当我们重新审视"双减"政策背后的深层逻辑,会发现其本质不是简单的减负,而是重构教育生态系统的历史契机。

未来的教育图景中,学校将不再是知识工厂,而是滋养生命的绿洲,每个孩子都像独特的植物,有的在晨曦中舒展,有的在夜露里生长,教育者的使命不是修剪出整齐划一的景观树,而是守护整片森林的生态平衡,当三根绿枝终成郁郁葱葱的教育丛林时,我们收获的将不仅是杰出人才,更是完整的人——既能向下扎根汲取文化养分,又能向上生长触摸星空的生命存在。

(全文共计1527字)