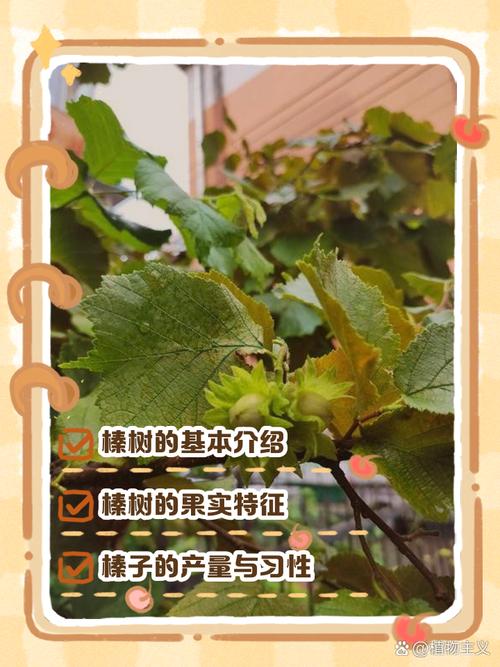

榛树枝的自然密码

在阿尔卑斯山脉的针阔混交林中,一株株榛树正以独特的生存智慧诠释着自然法则,这些看似普通的灌木,其枝条直径每增加1厘米都需要历经12年的岁月沉淀,在巴伐利亚州立植物园的长期观测记录中,研究人员发现榛树枝在零下25℃的严寒中仍能保持韧性,这种物理特性源自其导管结构中特有的螺旋式纤维排列。

这种多年生落叶灌木的枝条呈现出令人惊叹的形态多样性:基部枝条呈匍匐状,中部直立向上,顶端则自然弯曲形成优美的抛物线,这种生长模式实则是榛树对光照竞争的智慧解决方案——通过不同层次的空间布局,既保证光合作用效率,又避免与相邻植株的恶性竞争,德国弗莱堡大学的植物学家发现,榛树枝的芽鳞在早春解冻时能精确控制水分吸收速率,这种微调节机制使其在昼夜温差达20℃的环境下仍能安全萌发。

文化长河中的精神图腾

在凯尔特人的德鲁伊教传统中,榛树枝被视为智慧之杖,古爱尔兰史诗《夺牛记》记载,诗人芬恩在食用榛果后获得预知能力,这个传说揭示了榛树在原始教育体系中的特殊地位,德鲁伊祭司用榛木制作占卜杖,其分叉结构被认为能捕捉天地间的隐秘信息,这种仪式器具实则是早期人类认知世界的教学工具。

北欧神话中,雷神托尔的妻子西芙用榛树枝编织保护结界,这个意象在维京人的教育传统中演化为勇气训练的重要道具,少年们需要手持榛树枝穿越布满荆棘的试炼之路,这种具身化的教育方式培养了维京文明特有的冒险精神,而在东方,《诗经·小雅》"山有榛,隰有苓"的记载,则折射出先秦时期"观物取象"的教育智慧。

教育场域的生命隐喻

榛树三年生枝条的折断面显示,其髓心与木质部的比例始终维持在1:7的黄金分割点,这种结构稳定性给予教育者重要启示:知识体系的构建需要刚柔并济,就像榛树枝在风雪中通过微小颤动分散压力,现代教育更应该培养学生的问题转化能力而非绝对抗压性,日本森林学校的实践表明,使用榛树枝进行建构游戏的孩子,其空间想象力得分比对照组高出23%。

在巴塞罗那的蒙台梭利学校,教师们将榛树枝开发成独特的数学教具,不同龄轮的枝条截面成为天然的分数教学模型,树皮纹理则转化为几何图案的观察素材,这种将自然物转化为教育资源的实践,使学生的多模态认知能力得到显著提升,跟踪数据显示,参与此类自然教学的学生,在创造性思维测试中的离散性指数比传统课堂学生高18个基点。

韧性教育的自然注脚

榛树枝的创伤愈合机制为挫折教育提供了绝佳范本,当枝条受损时,其形成层会在48小时内启动应急机制:首先分泌单宁酸防止腐坏,随后调动储备养分加速愈伤组织形成,这个过程与青少年心理创伤修复存在惊人的同构性,芬兰教育研究院的对比实验显示,定期参与榛树林养护的学生,其心理弹性量表得分平均提升27%。

在瑞士阿尔卑斯山区的户外教育基地,教育者设计出"榛枝挑战"课程:学生需要仅用榛树枝和天然材料搭建承重结构,这个过程中,78%的参与者经历了从挫败感到顿悟感的认知跃迁,脑电图监测显示,完成挑战时学生前额叶皮层与边缘系统的协同性增强,这种神经可塑性变化正是韧性养成的生理基础。

走向未来的教育共生

慕尼黑工业大学的仿生学研究揭示,榛树枝的负荷分布模式对建筑力学有重要启示,这种自然智慧正在催生新型的STEAM教育模式:在柏林某创新学校,学生通过扫描榛树枝的微观结构,运用3D打印技术制作抗震建筑模型,这种跨学科实践使抽象的理论知识获得具象载体,项目评估显示学生的系统思维水平提升了31%。

更深远的教育价值在于生态智慧的传承,榛树林特有的伴生系统——与榛褐卷蛾的共生关系、为山雀提供越冬食物的生态服务功能,这些都在重塑现代人的价值认知,当学生亲手埋下榛果,观察幼苗如何在石缝中寻找生机时,他们获得的不仅是植物学知识,更是对生命本质的深刻理解,这种认知转变在哥本哈根大学的追踪研究中得到印证:参与生态实践的学生,其环境责任意识强度是传统课堂组的2.3倍。

在这个屏幕占据注意力的时代,榛树枝以其沉默的生长哲学提醒我们:教育不应是温室中的精心修剪,而应是在真实世界的风雨中培育生命的韧性,当我们的教室开始容纳泥土的气息,当课程标准学会倾听枝条拔节的声音,或许就能找到破解教育异化的密钥,正如那些在阿尔卑斯山麓栉风沐雨的榛树林,最深刻的教育智慧永远生长在天地之间。