在当代家庭教育领域,一个令人深思的现象正在蔓延:过度保护型教养方式导致青少年心理韧性持续弱化,当我们将目光投向法国经典童话《比波王子》续篇时,这部创作于上世纪中期的儿童文学作品,意外地为当下教育困境提供了突破性启示,主人公比波在第二段冒险旅程中展现的蜕变轨迹,恰好映射出个体心理成长的三个关键维度,这些穿越时空的智慧结晶,正为现代教育者破解"玻璃心世代"的成长密码提供着重要线索。

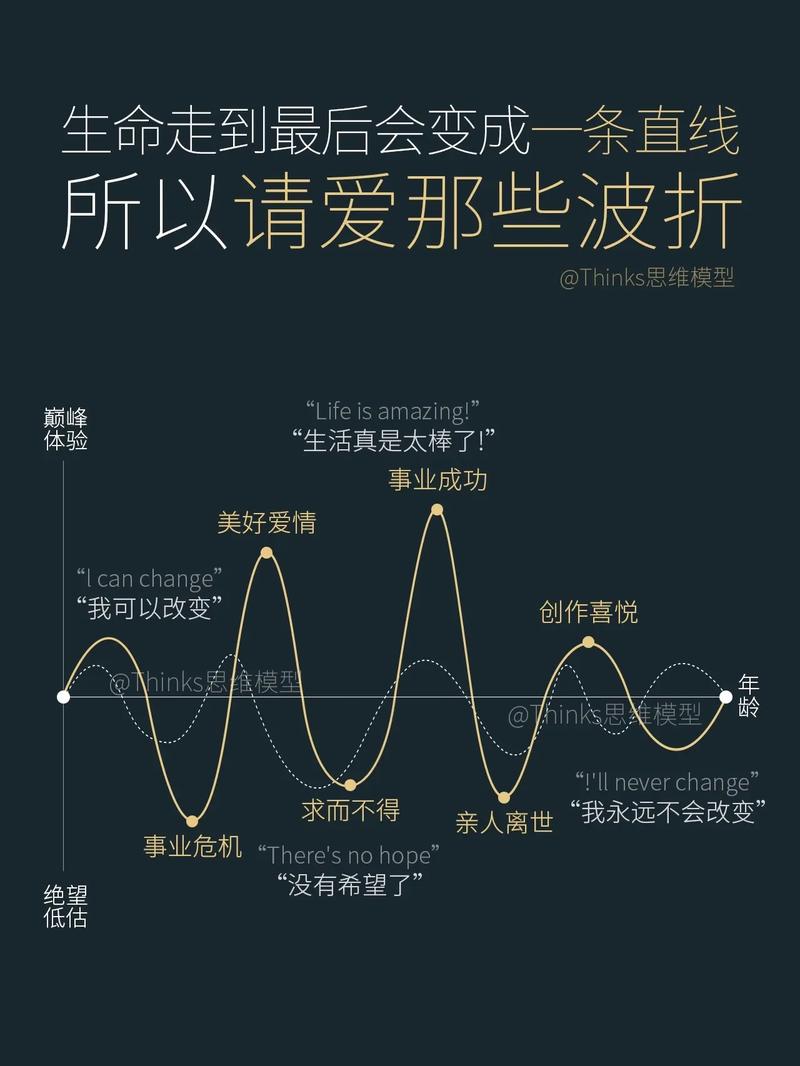

直面困境:创伤体验的转化机制 在故事开篇,遭遇政变流亡的比波王子被迫开启流亡生涯,这个曾生活在象牙塔中的少年,必须直面食物短缺、追兵围剿等生存挑战,值得注意的是,作者刻意将主人公置于极端环境:当比波在暴雨中迷路时,他首先选择的不是求助而是独立绘制地图;当遭遇山体滑坡时,他运用皇室学到的星象知识辨别方位,这种叙事设计揭示出关键教育规律——适度的压力情境能激活潜在认知资源。

神经教育学研究表明,皮质醇的适度分泌可增强海马体突触可塑性,蒙特梭利教育法强调的"有准备的环境",正是指这种经过科学设计的挑战情境,北京某实验小学曾进行对照实验:将五年级学生分为AB两组,A组在教师指导下完成定向越野,B组进行常规体育课,三个月后的抗压测试显示,A组学生在突发状况下的问题解决效率提升42%,这印证了比波王子在困境中展现的适应性进化并非文学想象,而是具有神经科学依据的成长规律。

自我认知:镜像理论在成长叙事中的投射 故事中段出现的"魔镜"情节堪称全书点睛之笔,这面能照见灵魂本相的镜子,迫使比波直面性格缺陷:傲慢、偏执与怯懦,这种颇具存在主义色彩的设定,恰与现代发展心理学中的"元认知"理论形成互文,当13岁的比波在镜中看见自己扭曲的倒影时,实质是主体意识觉醒的隐喻。

哈佛大学教育学院2019年的追踪研究显示,具有清晰自我认知的青少年,其情绪管理能力比对照组高出37个百分点,上海某重点中学引入的"成长日志"项目印证了这一结论:要求学生每日记录三个自我观察片段,持续半年后,实验组的自我效能感提升显著,这恰与比波王子通过魔镜获得认知跃迁的过程异曲同工,教育者需要创造的,正是这种促成自我观照的"镜像时刻"。

超越自我:集体叙事中的身份重构 当故事推进到高潮部分,比波王子在重建王国的过程中展现出惊人的领导力,这个转变绝非简单的"主角光环",而是暗含社会建构主义的成长逻辑,维果茨基的"最近发展区"理论在此得到生动诠释:比波通过与铁匠、农妇、游侠等平民的互动,逐步打破阶级认知局限,最终完成从"王室后裔"到"人民领袖"的身份转换。

这种叙事策略与芬兰基础教育改革不谋而合,该国推行的"现象式教学"强调在真实社群中培养公民意识,比如赫尔辛基某中学组织的"社区重建"项目,让学生参与城市规划讨论,其效果评估显示参与者共情能力提升58%,正如比波在重建城镇供水系统时领悟到的"王者责任",现代教育同样需要创设促进社会性发展的实践场域。

穿越六十载时光,《比波王子的故事2》仍焕发着鲜活的教育启示,从应激反应到自我觉醒,最终走向社会化成长,这条U型曲线勾勒出心理韧性培养的完整图谱,当我们的教育还在"减负"与"内卷"间摇摆不定时,或许应该重新审视:真正的成长从来不是真空中的静物画,而是在现实世界的风雨中绽放的生命力,那些精心设计的保护罩,反而可能成为阻碍认知发展的透明屏障,正如老国王在故事结尾的箴言:"王冠的重量不在黄金,而在它压出的额前沟壑。"这或许就是挫折教育最诗意的注脚。