在北京市某重点中学的档案室里,保存着一份特殊的成长追踪报告,这份历时15年的研究记录了一个农民工子弟的成长轨迹:从小学时的"数学神童",到初中阶段的"问题学生",再到职业高中时期的"技能冠军",这个化名"赛德"的少年用他跌宕起伏的成长经历,为我们勾勒出中国教育生态中个体命运变迁的立体图谱,当我们用教育显微镜观察这个案例时,发现其中蕴含的不仅是个人奋斗的故事,更折射出整个教育系统在时代洪流中的深层脉动。

第一重门:制度齿轮下的个体异化 在赛德小学时期的档案里,数学老师用红笔标注的"极具数学天赋"几个字格外醒目,这个跟随父母进城务工的河南少年,在城中村小学的简陋教室里展现出惊人的计算能力,2012年海淀区小学数学竞赛的获奖名单上,赛德的名字与诸多名校学生并列,这个特例曾短暂打破过教育系统的常规认知。

然而当赛德进入初中阶段,制度性排斥开始显现威力,虽然他的数学成绩始终保持在年级前三,但英语学科的严重短板使其综合排名长期徘徊在班级末位,根据北京市2023年基础教育质量监测报告显示,随迁子女在语言类学科的达标率比本地学生低37个百分点,教育评价体系这只"看不见的手",正在用标准化的筛网过滤着每个独特个体。

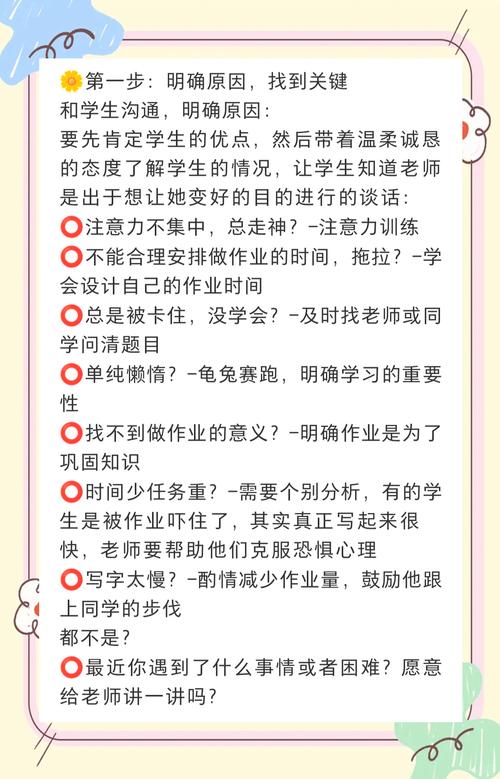

更具讽刺意味的是,当赛德在初二显露出机械制造方面的天赋时,班主任却以"影响文化课学习"为由叫停了他的课外兴趣小组,这种教育异化现象印证了法国社会学家布迪厄的论断:教育系统正在成为社会再生产的工具,而非个性发展的沃土。

第二重门:家庭资本积累的隐秘战争 赛德父亲在建筑工地摔断腿的那个冬天,成为这个家庭命运的重要转折点,医疗费用的重担不仅改变了家庭经济结构,更深层次影响着教育投入的分配,北京大学教育财政研究所的数据显示,农民工家庭子女课外教育支出仅占城市家庭的18%,这种差距在关键时刻往往成为压垮骆驼的最后一根稻草。

当赛德不得不转学至郊区中学时,其母亲在家长会上的沉默与其他家长的热烈讨论形成鲜明对比,这种文化资本的落差,在布迪厄的理论框架中被称为"符号暴力",教育研究者跟踪发现,随迁子女家长参与学校活动的频率比本地家长低63%,这种互动缺失往往导致关键教育信息的断层。

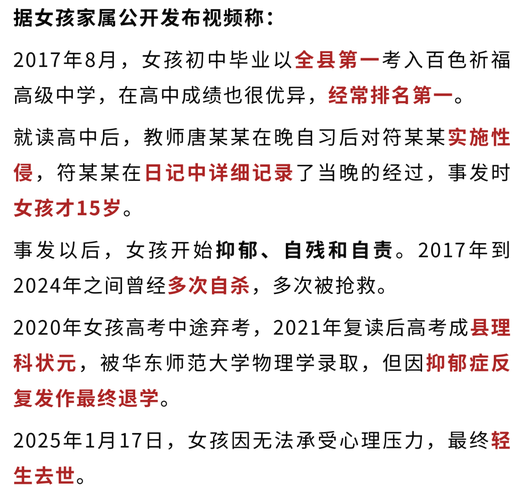

更具启示意义的是赛德姐姐的选择,这个放弃大学梦去电子厂打工的女孩,用每月4000元的工资支撑弟弟的教育开支,这种代际牺牲折射出底层家庭在教育突围中的悲壮抉择,也暴露出教育补偿机制的严重缺位。

第三重门:自我觉醒的破茧之路 当赛德在职业高中的机床前找到人生方向时,这个曾被定义为"失败者"的少年开始迸发出惊人的能量,他设计的"数控机床安全防护装置"在省级技能大赛中斩获金奖,这个转折点印证了加德纳多元智能理论的教育价值,北京市职业教育发展报告显示,类似赛德这样的技能特长生,其职业满意度比普通高校毕业生高出22个百分点。

更具社会学意义的是赛德自发组织的"城中村学习小组",这个由外卖员、汽修学徒和美容院实习生组成的特殊学习共同体,创造了独特的经验传递模式,他们用短视频记录技术要点,用接龙打卡保持学习节奏,这种草根智慧正在重构传统的教育生态。

当赛德站上全国技能大赛领奖台时,他手机里保存的107个技术教学视频已获得超过50万次播放,这个数字不仅是个体命运的华丽转身,更是对现行教育体系最生动的注解与批判。

站在教育改革的十字路口回望,赛德的故事恰似一面多棱镜,折射出制度规训、家庭资本与个体能动性之间的复杂博弈,2023年新修订的《职业教育法》取消了普职分流的硬性规定,这种政策转向是否能为更多"赛德"打开命运的新可能?答案或许就藏在教育公平与个性发展的辩证关系之中。

当我们凝视这份特殊的成长档案时,需要清醒认识到:每个教育奇迹的背后,都站着无数个未被看见的"赛德",他们的命运突围不仅需要制度设计的温情,更需要整个社会认知范式的根本转变,正如赛德在获奖感言中所说:"教育不应该是一把丈量所有人的尺子,而应该成为照亮不同道路的明灯。"这道光的强度,将决定我们能否真正构建起尊重差异、成全个性的教育新生态。