在2023年北京某重点中学的心理健康普查中,37.8%的高中生在"共情能力"测试中得分低于正常阈值,当被问及"看见同学在走廊摔倒时的反应"时,超过半数的受访者选择"继续做自己的事",这种情感荒漠化现象正在全球范围内蔓延:日本青少年援助交际比例持续攀升,德国校园暴力事件中旁观者沉默率高达82%,美国Z世代抑郁症发病率较十年前翻倍,这些数字背后,折射出当代教育体系正在批量生产"冷酷的心"。

情感冻结的病理切片 在深圳某国际学校的心理咨询室,15岁的林某用机械的声音陈述:"我知道母亲得了癌症应该难过,但真的哭不出来。"这个成绩全优的少女,完整复述了抗癌药物的分子式,却无法描述母亲化疗时的表情,这种情感认知与情感体验的割裂,在当代青少年中呈现典型性特征。

教育功利化构建的认知迷宫中,情感教育已被异化为可量化的"软技能",某省重点中学将"共情能力培养"拆解为"每周完成3次助人行为",学生机械地在教室日志上记录"扶老奶奶过马路1次",这种去情感化的情感教育,实质是新型的形式主义,神经科学研究表明,长期处于功利化评价体系中的青少年,其前额叶皮层与边缘系统的神经连接显著弱化,直接影响情感认知能力发展。

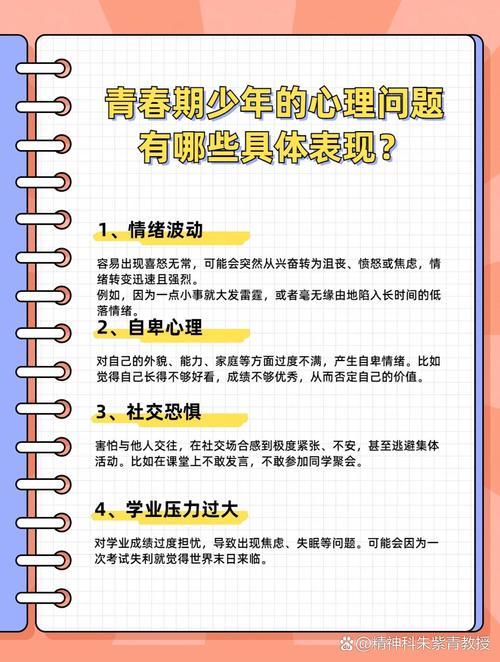

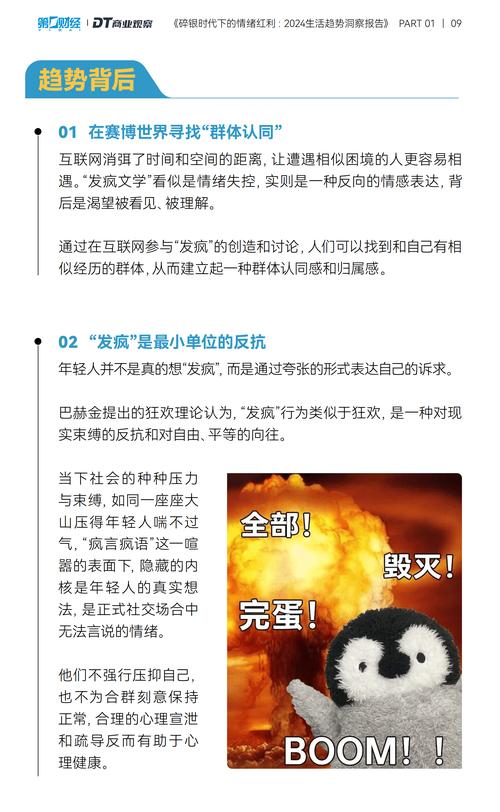

数字原住民一代的情感发育呈现"双轨制"特征,在虚拟社交中,他们能熟练运用表情包构建人设,却在现实情境中无法识别基本的面部微表情,北京师范大学的追踪研究发现,00后青少年的情绪识别准确率较90后下降23%,但网络社交活跃度提升57%,这种数字代偿机制正在重塑青少年的情感表达模式。

冰封之心的形成机制 东亚教育体系中的"优绩主义"正在制造情感荒漠,上海某知名高中的时间分配调查显示,学生日均情感交流时间不足17分钟,78%的对话内容与学业直接相关,这种工具理性的全面胜利,导致青少年的情感发育呈现"早熟"与"幼稚"并存的悖论:他们能解析《百年孤独》的魔幻现实主义,却读不懂同桌欲言又止的眼神。

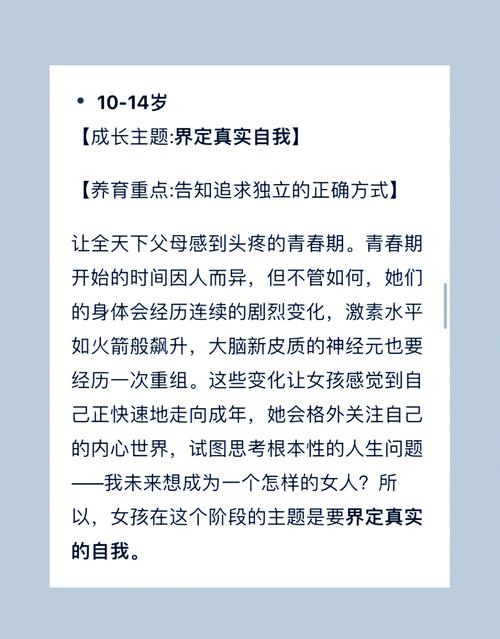

家庭结构变迁催生的"情感孤岛"现象愈演愈烈,在深圳某城中村的追踪调查中,双职工家庭子女的日均亲子对话时长从2005年的42分钟锐减至2023年的9分钟,这些"钥匙儿童"的情感需求被智能设备接管,形成"数字依恋-现实疏离"的恶性循环,发展心理学研究表明,12-16岁的情感发育关键期若缺乏真实人际互动,将导致杏仁核的情感调控功能永久性损伤。

数字化生存正在重构青少年的情感认知图谱,某短视频平台的数据分析显示,Z世代用户对"苦难叙事"类内容的平均停留时长仅为1.2秒,但对"爽剧"类内容的完播率达89%,算法推荐机制塑造的即时满足模式,正在消解深度情感体验的必要性,神经影像学研究证实,长期接受碎片化情感刺激的青少年,其默认模式网络(DMN)活跃度降低,直接影响自我反思能力。

破冰之路:情感教育的系统重构 芬兰教育改革的经验值得借鉴,该国在2016年将"情感素养"纳入国家核心课程,开发出"情绪气象站"等教学工具,在赫尔辛基某实验学校,学生每天用15分钟绘制"情感地图",教师通过颜色变化追踪情绪波动,经过五年实践,该校学生的共情能力测试得分提升41%,校园冲突事件下降67%,这种将情感教育课程化的探索,为破解情感荒漠化提供了可行路径。

家校社协同机制的建立至关重要,成都某社区推行的"情感工作坊"模式值得推广:每月组织家长、教师、心理咨询师进行角色扮演,模拟青少年典型情感困境,在真实案例中,参与者通过换位思考打破认知壁垒,跟踪数据显示,参与该项目的家庭亲子冲突发生率降低54%,学生情绪稳定性提升39%,这种立体化干预体系能有效修复断裂的情感连接。

数字技术的正向赋能不容忽视,某AI实验室开发的"情感镜像"系统已在上海10所学校试点:通过微表情捕捉和语音分析,系统生成学生的"情感画像",教师可据此调整教学策略,在语文课堂的古诗鉴赏环节,系统能实时监测学生的情感共鸣度,当检测到集体性情感波动时自动延长讨论时间,技术伦理框架下的智慧教育,为情感培养提供了新的可能性。

解冻"冷酷的心"需要教育范式的根本转型,当我们重新定义"成功"的内涵,当教育评价体系给予情感发育应有的权重,当技术发展始终服务于人的完整性,那些冰封的心灵终将迎来春天的融雪,这不是浪漫主义的幻想,而是教育工作者必须面对的实践课题——因为每个孩子眼中闪烁的,都是人类文明未来的微光。